企業基本情報

|

事業者名

|

リマテックR&D株式会社

|

|---|---|

|

所在地

|

〒101-0051

東京都千代田区神田神保町3-2-3 Daiwa神保町3丁目ビル8F <本店> 〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町4丁目2-4 TEL:072-280-0525 |

|

主な事業内容

|

・資源循環事業

・再生可能エネルギーの活用 |

|

代表者

|

代表取締役 西原 充幸

|

|

従業員数

|

20名

|

|

創業年

|

2014年4月

|

|

資本金

|

2,000万円

|

|

URL

|

|

|

会社沿革

|

1974年 近畿環境興産株式会社設立

1975年 産業廃棄物収集運搬業開始1983年石炭代替燃料製造事業(RF事業)開始 1998年 ISO14001認証取得2000年環境報告書発行開始 2002年 研究開発部門設立 岩手・青森県境不法投棄事案の原状回復事業の基本設計業務受託 2006年 亜臨界水による廃棄物再資源化事業(SC事業)開始 2008年 環境省から「エコファースト企業」の認証を受ける 2011年 地元建設業協会と共同で岩手県大船渡市・陸前高田市の 災害廃棄物処理業務受注 2013年 サラヤ株式会社と共同でタイ現地法人設立 2014年 持株会社制度に移行 リマテックR&Dとして技術開発・市場開拓部門を持株会社化 |

環境・エネルギー分野における主な事業内容、特徴のある事業内容

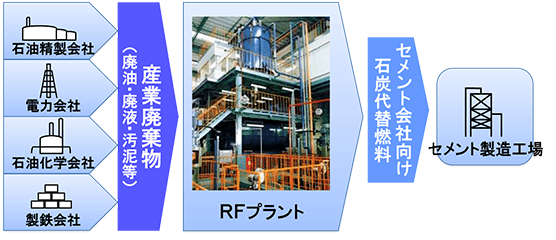

<産業廃棄物からの石炭代替燃料製造事業(RF事業)>

従来は焼却処理されていた様々な性状の産業廃棄物を原料として、独自のミキシング技術によりRF(Reclaiming Fuel)と名付けたセメント工場向け石炭代替燃料を製造する事業。大阪・九州の2工場で年間約10万トンの生産実績がある。

図2-1 RF事業概要

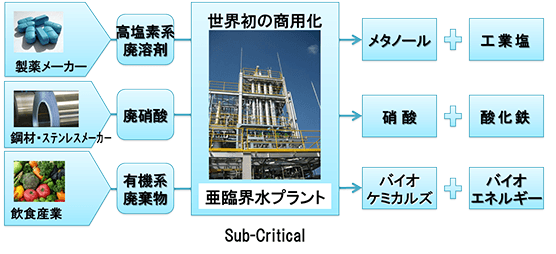

<亜臨界水を用いた廃棄物再資源化事業(SC事業)>

高温・高圧条件における水(亜臨界水)が持つ効能により、様々な処理困難な廃棄物を再資源化する事業(例:廃塩素系溶剤からのアルコール・塩回収事業、廃硝酸再生事業等)。大学との共同研究により実用化した。

図2-2 SC事業概要

<バイオガス発電事業>

微生物を利用したメタン発酵によって、食品廃棄物からバイオガス(メタンガスと二酸化炭素の混合ガス)を回収し、ガスエンジンによって発電を行う事業。大阪にある施設は、大阪府下で産業廃棄物処理施設として初めてFIT認定を取得した。

図2-3 バイオガス発電事業

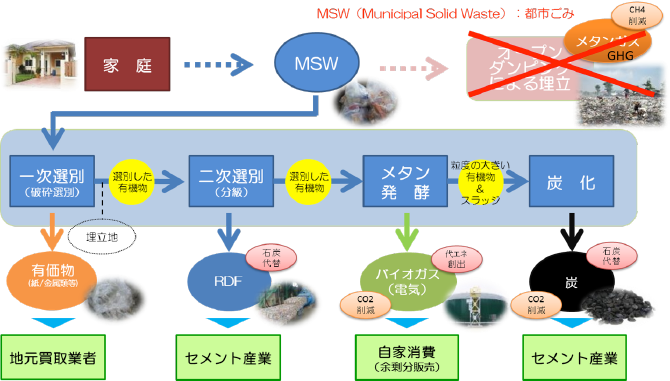

<MSWからの石炭代替燃料製造事業>

タイで発生する都市ごみ(MSW:municipal solid waste)を、分級・メタン発酵・炭化といった日本において実績あるリサイクル技術を組み合わせた一連のシステムによって石炭代替燃料等として再資源化する事業。

図2-4 MSWからの石炭代替燃料製造事業概要

事業詳細

事業開始の契機

創業者は大阪湾の漁業の綱元である。廃油等の海洋汚染による風評被害で水産物の価格は低下し、その対策として、海洋汚染の原因となる廃油の回収事業を開始した。

事業拡大までの経緯

(1) 事業展開のきっかけ

廃油回収事業から、廃油の有効利用を検討してRF事業の開始につながった。RF事業においてセメント燃料化に適さない廃棄物(高塩素廃棄物・食品廃棄物)の処理技術の開発から、SC事業・バイオガス発電事業の開始につながった。現在はこれらから得た技術・ノウハウを展開する場として、海外事業の準備を進めている。

(2) 補助金の利用

リマテックR&Dでは海外展開に向けての実現可能性調査に関しての補助金を経済産業省から獲得して事業を進めている。

表3-1 取得補助金一覧

|

補助事業元

|

補助事業名

|

プロジェクト

|

|---|---|---|

|

NEDO

|

平成26年度 国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業 実証前調査

|

石炭代替燃料の製造・活用に基づく省エネ推進事業(タイ)

|

(3) 他社との差別化

- 事業領域に関する豊富な知見

ホールディングス内ではコンサルティングから施設の建設、処理事業から運用まで一貫した事業を行っている。そのため、リマテックR&Dでも、様々な廃棄物の特性・マーケットの動向を把握している。こうした知見をもとに、技術開発や事業開拓などへフィードバックし、新たな事業へつなげている。

(4) 現状の改善すべき点

- 1分野への依存

ベースとなるRF事業における石炭代替燃料の利用先がセメント産業に限定されており、セメント需要の動向に大きく依存している。今後新電力事業などの拡大により、発電需要が増大し、CO2を排出しない代替燃料の付加価値は高まっていくことが予想される。そうした際に、セメント産業以外にも供給できるよう、新たな原料確保に関して検討を行っている。

これまでに直面した壁

・コストメリットの低さ

1990年代は産業廃棄物処理業界において、不法投棄等が横行していた。そのため、RF事業は、環境対策や適正処理のための管理コストの負担が大きく原価削減が困難な状況であった。しかし、時代の変化とともに適正処理が行われるようになり、価格への理解が広まっていった。また、リサイクル・原油価格高騰・CO2排出量削減など時代のニーズが追い風となり、需要が高まっている。

今後伸ばしていきたい点

<災害廃棄物関連>

東日本大震災では、大量に発生した災害廃棄物に対してセメントキルンを活用したリサイクル処理システムを構築して、早期処理に寄与した。今後はこうした経験を発展させ、今後起こりうる大規模災害に伴う廃棄物のリサイクルシステムとして普及に努めていきたい。

<海外関連>

従来のわが国のプラントメーカーのビジネスモデルは、プラント建設・メンテナンスのみに留まり、現地の人に運用を任せる手法であったため、事業運営が円滑に行われないことが多く、普及しない事例が大半であった。

当社は、現地企業と一体となって計画・建設と施設オペレーションまで一貫で事業を行うことによって、当社の技術を普及させたい。

環境・エネルギー分野での新事業を検討している事業者に対するメッセージ

廃棄物処理事業には原料となる廃棄物の量・質の変動をビジネスを行ううえでの前提条件として受け入れ、それに対応し得るような余裕をもったビジネスデザインの構築が必要である。

競合相手である既存事業者が存在するが、オープンイノベーションでのビジネスモデルの検討を行い、事業全体を活性化させることが必要であると考えている。

リサイクル品や工程副産物の品質良否は、事業成立の可否に直結しており、事業化の手前にサンプルに対する市場評価を十分に受けることが必要である。