企業基本情報

|

事業者名

|

日本メディカル・ウェイスト・マネジメント株式会社

|

|---|---|

|

所在地

|

東京都港区芝5-29-19 旭ビルディング

|

|

主な事業内容

|

産業廃棄物および特別管理産業廃棄物の収集運搬業

|

|

代表者

|

代表取締役:金原 暁治

|

|

従業員数

|

28名

|

|

創業年月日

|

1988年8月9日

|

|

資本金

|

2,000万円

|

|

URL

|

|

|

会社沿革

|

1988年8月 資本金500万円にて設立

1990年9月 資本金2,000万円に増資 医療系廃棄物の収集運搬を主要業務に事業を開始 感染性廃棄物、レントゲン廃液、各種試薬など、随時事業範囲を拡大 1993年9月 廃蛍光管のリサイクル事業を開始 2002年1月 廃乾電池のリサイクル事業を開始 2002年8月 羽田中継センター(東京都大田区東糀谷)を開設 保管積替え施設の許可取得(東京都) |

環境・エネルギー分野における主な事業内容、特徴のある事業内容

<産業廃棄物の収集運搬業>

日本メディカル・ウェイスト・マネジメント社では、産業廃棄物の収集運搬業を行っており、その中でも特別管理産業廃棄物である医療系廃棄物などの収集運搬が、全体の8~9割を占め、主要業務に位置づけられている。

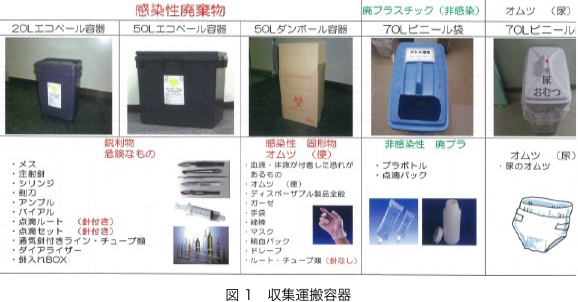

医療系廃棄物の中でも、感染性廃棄物に位置づけられる注射針、医薬品、試薬類などは密閉状態の容器で、高温焼却またはマイクロウェーブの滅殺菌処理による完全無害化を行う必要がある。そのため、収集運搬の際には、保管容器が重要であり、日本メディカル・ウェイスト・マネジメント社では、注射針の貫通や液漏れなどの防止のため、堅牢な素材を用いた専用の密閉性の高いプラスチック容器やポリタンクなどを使用している。

事業詳細

事業開始の契機

設立当初から産業廃棄物の収集運搬業を行っている。廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく医療廃棄物処理のガイドラインが制定されるのにあわせて、三菱商事と三友プラントサービスが、合弁会社として、日本メディカル・ウェイスト・マネジメント社を設立した。

事業拡大までの経緯

(1) 事業展開の経歴

当時、廃棄物の処理及び清掃に関する法律のガイドライン変更などを受け、一般廃棄物を扱っている企業が、そのまま医療廃棄物を扱うことが多かった。そのため、一般廃棄物で培ったネットワークが非常に重要であり、日本メディカル・ウェイスト・マネジメント社も親会社である三友プラントサービス、三菱商事から顧客の紹介を受けて、業績を拡大していった。その後、三友プラントサービスのみが親会社となり、医療廃棄物や化学廃棄物の分野を積極的に拡大した。

(2) 他社との差別化

- 科学的な知見の保有

これまで、医療系産業廃棄物を主要業務としてきたため、同業務に必要な科学的知見を豊富に保有している。こうしたノウハウを活用し、上記で紹介した専用の容器などを開発し、利用者が使用しやすく、かつ安全な廃棄ができるよう廃棄処分に関するコンサルティングなども行っている。 - 独自システムにて電子マニフェストに対応

現状、電子マニフェストの普及率は20%程度であるが、日本メディカル・ウェイスト・マネジメント社では独自システムで対応している。

これにより、年一回の状況報告書の提出が容易になることで、お客様と日本メディカル・ウェイスト・マネジメント社それぞれにメリットがある。また、5年間の関連書類の保管義務も、データ保管することで、スペース・整理の面で利便性が高く、書類のやり取りに必要な経費に関しても削減が可能である。

(3) 現状の改善点

- 市場の状況

廃棄物の処理及び清掃に関する法律のガイドライン制定時に、一般廃棄物収集運搬業者に医療廃棄物の処理を行う許可を与えたため、多くの中小企業が乱立している。今後、競争原理が働き多くの企業が淘汰され、産業としてまとまりが出てくることが予想される。そのため、こうした市場の状況変化に対応した企業運営を行う必要がある。 - 人材の育成

収集運搬事業者は単なる運搬業務だけでなく、お客様が廃棄物を容易かつ安全に分類できるように、オペレーションをコンサルティングする必要がある。特に、医療廃棄物はこうした側面が強い。そのため、人材育成などを積極的に行い、作業員にも専門的な知識を持たせることでサービスを向上させ、市場の獲得につなげていきたい。

これまでに直面した壁

- 大型病院への参入

大型病院の収集運搬事業を行う場合には、入札となることが多い。加えて、これまで付き合いのあった既存業者を利用することが多く、入札仕様に既存業者が利用している段ボールなどが指定されていることもある。こうした既存業者が有利な状況を打ち破るため、容器会社と容器の見直しや処理業者のコスト低減の働きかけを行い、回収コスト低減を実現し、事業獲得につなげた。 - 医療廃棄物収集運搬業の契約形態

医療廃棄物の処理コストを重量単価で行っている場合、容器一杯になっていない状態で回収を依頼されると、容器のコスト分だけ採算が悪化する。こうしたことを防ぐため、お客様への説明会を実施し、分別方法、回収方法に関しての理解を深めてもらい、無駄のない回収が行えるよう働きかけている。

今後伸ばしていきたい点

今後は、DNAの技術進歩により、個別の患者に合わせた薬が開発されることが予想される。そうなると、薬品の数は増し、処理の高度化が求められるようになる。こうしたノウハウを獲得するためにも、化学系廃棄物の取扱量を広げていきたいと考えている。特に、研究所など治験を行っているような企業を顧客として積極的に獲得したい。 また、こうしたノウハウを活かして、回収システムの海外輸出を図っていきたい。

環境・エネルギー分野での新事業を検討している事業者に対するメッセージ

法律に基づいて事業を行わなければならない分野であり、法改正などにより大きな影響を受ける。こうした点を認識しながら、事業展開することが非常に重要である。また、補助金などに頼らず、他社と連携し、お客様ニーズを第一として営業活動を展開していくことが重要と思われる。