企業基本情報

|

事業者名

|

株式会社グローバルエンジニアリング

|

|---|---|

|

所在地

|

東京都港区新橋5-8-11 新橋エンタービル5F

|

|

主な事業内容

|

・発電機のメンテナンス事業

・新電力事業 ・デマンドレスポンス事業 |

|

代表者

|

代表取締役 大下 明

|

|

従業員数

|

21名

|

|

創業年月

|

1991年9月

|

|

資本金

|

2億7,400万円/div>

|

|

URL

|

|

|

会社沿革

|

1991年 自家発電機販売・メンテナンス事業として創業

2012年 東京電力(株)から国内初のデマンドレスポンスの取り組みであるビジネス・シナジー・プロポーザルに採択 2013年 電力販売開始 |

環境・エネルギー分野における主な事業内容、特徴のある事業内容

<デマンドレスポンス事業>

2011年の東日本大震災以降、原発の停止などにより、電力需給のひっ迫が起きており、様々な対策が講じられている。中でも、ひっ迫した際に、登録事業者の電力需要を一時的に落とすよう要請するデマンドレスポンスという需要側の対策がある。グローバルエンジニアリングは、登録需要家を管理し、電力会社からの要請を発信するアグリゲーターとして、デマンドレスポンス事業を行っている。

<新電力事業>

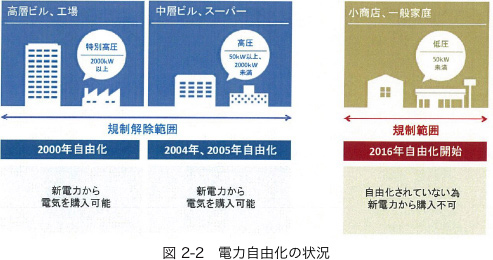

新電力事業とは、大手電力会社以外の企業が電力供給を行う事業であり、2000年に特別高圧契約、2004~2005年に高圧契約の電力供給事業が自由化されており、約700社の企業が新電力事業に参入している。中でも、グローバルエンジニアリングは電力販売量で、19位と上位に位置している(2015年10月現在)。また、自社のネットワークセンターを設けており、24時間365日、電力需給を監視し、トラブルの予防策を講じている。また、電力供給の一部のみを新電力事業者が行う「部分供給」という供給形態も行える。

高圧契約に続き、2016年4月に低圧契約の電力供給事業も自由化されるが、これまでと同様に高圧事業者への供給をメインに据え、事業を行っていく計画を立てている。

事業詳細

事業開始の契機

創業当初は、発電機のメンテナンス事業を行っていたが、燃料の高騰により、動いていない発電機が多くあり、お客様から相談を受けていた。

そうした中で、東京電力(株)と原子力損害賠償支援機構(当時)から、デマンドレスポンスのアグリゲーター募集の公募があり、上記のお客様の助けになると考えて応募し、採択に至ったことが電力関連事業を始める契機となった。

事業拡大までの経緯

(1) 事業展開の経歴

<2012年~ デマンドレスポンス事業開始>

上記のとおり、デマンドレスポンスのアグリゲーターとして採択されたことにより、デマンドレスポンス事業を開始した。既存事業である発電機のメンテナンスで培ったネットワークを活用して拡大した。

<2013年~ 新電力事業開始>

原発停止などによって電力料金が高騰し、お客様が苦しい状況にある中で、電力供給事業でいくつかの規制が緩和されたため、新電力事業を開始した。しかし、当初は切替実績が少なかったため、最初に50件の契約を獲得するまでに、半年程度の期間を要した。

徐々に実績を蓄積し、自社のネットワーク以外に大手通信事業者などと連携し、供給件数を拡大していった。

(3) 他社との差別化

- 大手新電力事業者との違い

電力供給量が多い大手の新電力事業者は、一般的に自治体などの入札案件を中心に供給量を増やしている。グローバルエンジニアリングは民間事業者を顧客として、供給量を増やしているため、ターゲットが重複しない。 - 代理店を活用したネットワーク構築

自社で販売先を獲得する方法では、営業経費がかさむ。そのため、グローバルエンジニアリングでは、代理店による供給先の確保を中心に営業活動を行っており、多くの代理店と連携することで、少ない人数でも多くの供給契約を獲得している。 - 需給バランスの調整

発電機の販売時に、様々な事業者の消費電力量を把握しており、データべース化している。また、自社で火力発電所や水力発電所を保有しているため、電力の需給バランスを適切に管理することで、供給電力の低価格化につなげている。加えて、デマンドレスポンス事業も行っていることから、需給バランスが悪化した場合はデマンドレスポンスを発令し、需要量の調整が可能となる。

(3) 現状の改善点

- 営業力不足

少数で開発から営業、アフターフォローまでを行っているため、どうしても新たな顧客獲得に注力することが難しい。こうした点は、他の企業と連携することで、営業力不足を補い、事業を拡大している。 - 信用力不足

中小企業のため、技術やアフターフォローの面で、お客様に不安がられることが多い。そのため、導入実績やその効果、また会社ホームページ、製品紹介資料などを作成してお客様に見せるなど、信用力の強化に努めている。

これまでに直面した壁

- 電力事業への参入障壁

電力事業に新規参入する場合、障壁が非常に高い。具体的には、24時間のネットワークセンターの設置や、自社の発電設備などが必要となる。そのため、初期の頃は社員が緊急用の電話を持ち回りで持って、24時間対応を行うとともに、電源の確保については、大規模な借入などにより資金調達を行い、発電所の建設費用を捻出した。 - 初期のユーザー確保

電力供給は重要なインフラ事業であり、実績の乏しかった参入当初は、供給量を増やすことができなかった。当初は、自社の既存ネットワークを活用して営業を行っていたが、急速な拡大が難しいと判断し、大手通信事業者やその他多くの企業と代理店契約を結び、供給量の急速な拡大に繋げた。

今後伸ばしていきたい点

新電力に関しては継続して拡大を行っていきたいと考えている。 また、デマンドレスポンス事業は、2018年時点でもシェアトップを確立したい。米国でもデマンドレスポンス事業を行っており、海外事業を拡大したいと考えている。

環境・エネルギー分野での新事業を検討している事業者に対するメッセージ

制度リスクが非常に大きい分野であるため、日々チェックを行う必要があり、労力を使う。特にインフラに関わる事業は、こうした業務が必ず必要になってくる。 また、お客様にイニシャルコスト負担が生じない事業がお勧めである。イニシャルコストがかかる商材の販売などでは、導入障壁が非常に高く、他社から類似品なども出てきやすく、事業継続の障害となりやすい。