~異業種である藍染製品の企画販売へ挑戦~

取り組みのポイント

- 伝統技術を残すというぶれない目標を貫く

- 補助金の申請書を通じて、計画達成のプロセスを客観視する

- 開発や販売協力先は自ら切り拓く

顧客視点の提案にこだわる

当社の主業務は不動産業で、主に一般のお客様に対して、売買サポートやリフォーム、建築相談等を行っています。安心して長く利用できる住まいづくりを提案することを心掛けており、幅広いメーカーの情報を踏まえた最適なご提案や、住宅ローンアドバイザーの資格を活かした将来設計のご提案なども行っております。

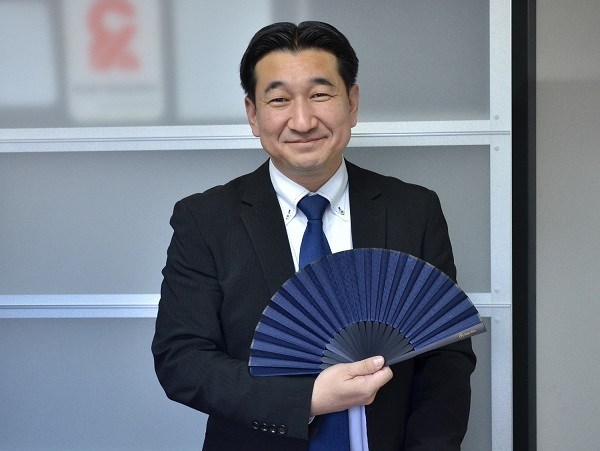

田畑CEO

藍染技術の喪失危機が異業種への挑戦につながる

今回、当社が取り組んだのは、藍染製品の企画販売です。私が元々高級品などを扱う小売業に従事していた経験もあり、文化財でもある藍師と深い関係を築いていました。

呉服業界では長年縮小トレンドでしたが、催事が全てなくなったコロナ禍は決定打でした。「一度しか着ないなら安いレンタルで十分」という考えが広まり、本物の着物の需要が低下しました。レンタル製品には1,000年以上の歴史を持つ藍染の技術は一切使われていません。結果として伝統技術を持つ職人の仕事は激減し、存続の危機に立たされました。長年続いた伝統技術がなくなることに危機感をいだき、異業種ではありましたが、職人とともに、伝統技術を活かした新たな製品の企画開発に取り組むことにしました。

今回製作したのはショール、コサージュなどの「天然灰汁発酵建本藍染め」の製品です。職人は企画や開発には慣れていないため、私がアイデア出しや外部との調整を担当しました。

特に大変だったのは小物製品の縫製業者を探すことです。天然素材の高級な生地を扱うことのできる業者は数少なく、自らの足で多くの業者を回り、何とか見つけることができました。最終的には伝統技術と職人の技を大切に、知名度やブランド価値を損なわない製品に仕上げることができました。

開発したストールとショール

販売管理体制の構築に事業再構築補助金を活用

当社は元々不動産業でしたので、製造から販売まで管理する仕組みも持ち合わせておらず、新たなブランドページの制作やネット販売の仕組み構築など課題は山積でした。特にデザイン性の高いブランドページの制作は伝統技術の良さを伝える上で不可欠でしたが、莫大なお金がかかることがネックになっていました。そこで中小企業診断士にも相談した所、「事業再構築補助金」を活用できるのではないかということで申請することにしました。

当社の場合、補助金では製品化に係る費用を賄えないことが分かっていたため、製品の原価管理・在庫管理システム、ブランドページの制作費用などに充てることにしました。

ブランドページ

事業計画を通じた危機感が営業活動の強化につながる

事業再構築補助金は申請に係る書類が多く大変ではありますが、事業計画を書き進めることで、やらなければならないことが沢山見えてきました。例えば販促計画です。達成できそうな数値を書いていたものの、計画を立てれば立てるほど、その通りに売れる実感が湧かず、危機感につながりました。補助金申請をしたことで、より現実的に考えることができたと思います。 販促面での不安を払拭するため、自らのネットワークを活用した営業活動も力を入れました。具体的には小売業時代の先輩や後輩、取引会社などに協力いただき、取扱店の開拓を行いました。製品一つ一つは高価ですが、伝統技術による唯一無二の価値があることをPRし続け、今回の企画を理解いただける先を探しました。 一社目の取引が決まるまでには苦労しましたが、その後は口コミや紹介を通じて広がり、徐々に販売ネットワークが拡大しました。商品を取り扱った企業から「良かったよ」というフィードバックをいただけることで、次の取引先への展開がスムーズになりました。

売上だけでなく職人の知名度も向上

一から始めた取り組みですが、事業の認知度や信頼性は向上しており、初年度に600万円、2年目には1,400万円の売上にもつながっています。業界内外の反応も大きく、「不動産屋がなぜ藍染?」という意外性が話題を呼び、会話のきっかけとなると同時にPRにもつながっています。また、今回の取り組みがきっかけで、藍染を担う職人の作品にも注目が集まり、問い合わせも少しずつ増えるなど派生効果も生み出しています。

「職人の知名度向上につながった」と田畑氏

価値創造を通じて多くの伝統技術を残す

伝統工芸をより多くの人々に広めたいという想いが出発点でしたが、少しずつ広がりを見せてきています。今年は、国際的なイベントで本物の藍染を知っていただく機会を控えているほか、職人とともに藍染体験ツアーを企画しています。 ただ、私は藍染だけを広めることが目的ではありません。他にも日本には素晴らしい伝統技術が存在し、これらを残すことが目標です。そのためには、既存の伝統技術に新たな価値をつけることが不可欠です。ブランド名に「Ai+(アイプラス)」と名付けたのも、藍染に他の伝統工芸や技術を掛け合わせて、新たな製品を生み出すという想いが込められています。伝統技術の認知が進み、職人が喜ぶよう、今後も様々な企画を展開していきます。

現状維持は衰退、企業変革が必要

自身の教訓でもあるのですが、現状維持は衰退でしかなく、企業は変革し続けないといけないと思っています。当社の事業も創業時から変化していますが、転機が訪れた時に、補助金など使える施策も活用しながら取り組むことが重要です。タイミングを掴み事業を軌道に乗せていく努力をすることが大切です。

「企業は変革し続けることが必要」と語る田畑氏

- 本社

- 千代田区神田三崎町3-2-9 協栄三崎町ビル8F

- 設立

- 2010年

- 資本金

- 1,000万円

- 従業員数

- 4人

- 事業内容

- 不動産業、藍染製品の企画販売

- URL

- https://aoyamatc.com/

- ブランドサイト

- https://ai-plus.net/