価格適正化コラム(BtoB運輸業・情報通信業編)

- サイトTOP

- 原材料価格ウォッチャー

- 価格交渉支援

- 付加価値向上

- 関連施策

- 関連ツール

「根拠」を武器に、価格交渉を成功させよう!

適正な価格を実現するためのヒント

人件費や材料費などの原価上昇に対して、まず取り組みたいのが上昇した原価の価格への転嫁。BtoBビジネスの場合には、販売価格に転嫁するためには、顧客に対して個別に交渉することが必要となります。

とはいえ、進め方が分からず、行動を起こせていないケースもあるのではないでしょうか。さまざまなアンケート結果を紐解いてみると、提示価格の「根拠」を示すことで、交渉の成功可能性が高まることが示唆されています。

「根拠」を示すことのメリット

どうして、根拠が明確だと交渉が成功しやすくなるのでしょうか。

まず挙げられるのが、根拠が明確だと、人は心理的に説得されやすいという点です。根拠が明確で否定しにくいものであるほど、相手方は「No」と言いにくくなります。これは、交渉を受けた相手が、社内を説得する場面でも同様でしょう。 また、根拠が明確だと次回の交渉もやりやすくなるという利点もあります。

ステップ① 原価を把握する

価格交渉に向けて「根拠」を示すためには、3つのステップを踏むことが必要です。

最初のステップは、原価を把握することです。 現状の原価を把握して、それがどれくらい上昇しているのかを把握していきます。

原価の把握にはさまざまな方法・レベルがありますが、価格交渉という切り口からは、以下のようなことが必要になります。

✔見積書を出す単位(通常は案件単位)で原価を把握する。 ✔案件に紐づかないコストも、一定ルールで案件に割り振る。

ところが、原価のなかには、複数の案件に共通するもの(設備代など)や、直接案件には紐づかないもの(本社経費など)があります。それらも含めないと「価格転嫁はできたけれど、利益が出ない」ということになりかねません。 そこで、これに対応する考え方が「標準値(原単位)」という考え方です。

✔標準値(原単位)を決めておく。

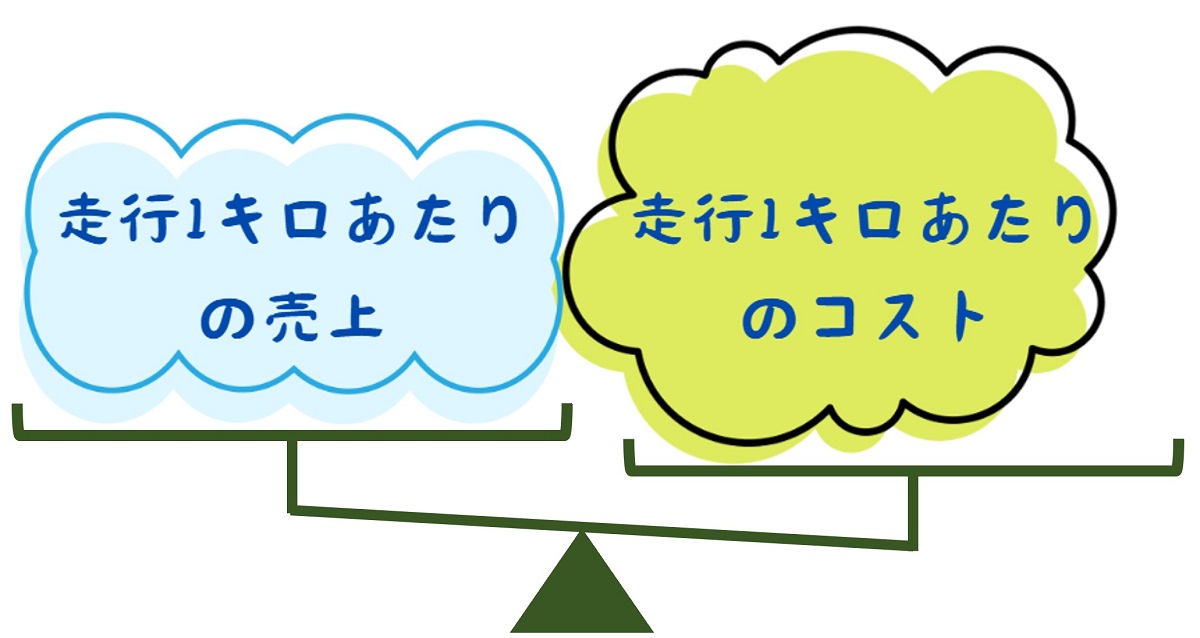

「標準値(原単位)」は、自社サービスの原価を一定単位あたりに換算する考え方です。運送業ならば「走行1kmあたりの費用」、労務提供やシステム開発ならば「稼働1時間あたりの費用」といった把握をすることで、すべての費用を案件に割り振ることができます。

ステップ② 現状の売上も「標準値」で把握する

次に、現状の売上についても、同じように「標準値(原単位)」で把握していきます。運送業ならば「走行1㎞あたりの売上」、労務提供やシステム開発ならば「稼働1時間あたりの売上」といった具合です。

標準値として把握した単位あたりの売上と原価を比較すれば、「どの顧客の」「どの案件が」「どれくらい」利益が出ているのか、あるいは出ていないのかを把握することができます。ここまでくれば、もう交渉するべき対象や金額は把握できるでしょう。

ステップ③ 交渉する

ここからは、実際の交渉に入っていきましょう。

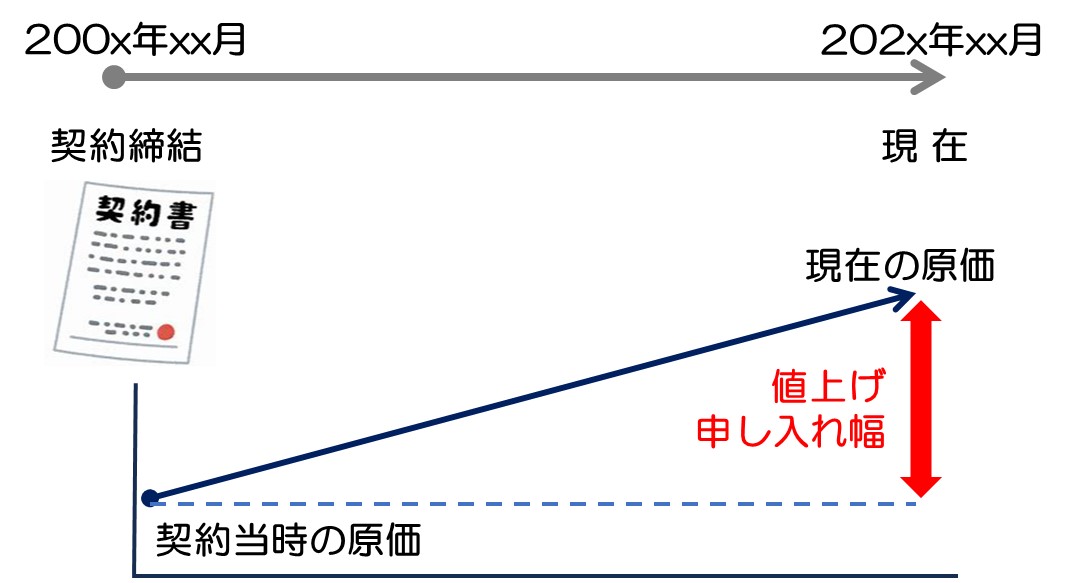

基本となる「根拠」は、契約当時から現在までの原価の上昇幅

把握した案件ごとの原価情報について、そのまま顧客に説明すればよいのかというと、必ずしもそうとは言えません。

「根拠」は、交渉におけるお互いの共通理解の土壌となるものです。そのため、「根拠」は、相手も知っていて議論の余地のないものの方がよいからです。 そのような情報とは、世間一般で公表されている「統計情報」と、顧客との間の「契約内容」です。多くの統計情報は、総務省や業界団体のホームページから検索できます。そして、「契約当時から現在までの原価の上昇幅」を示すことができれば、それが双方にとって否定のしようがない客観的な「根拠」となります。

交渉に向けて準備すべきツール

交渉の成功可能性を高めるために、簡単に準備できるツールをご紹介します。

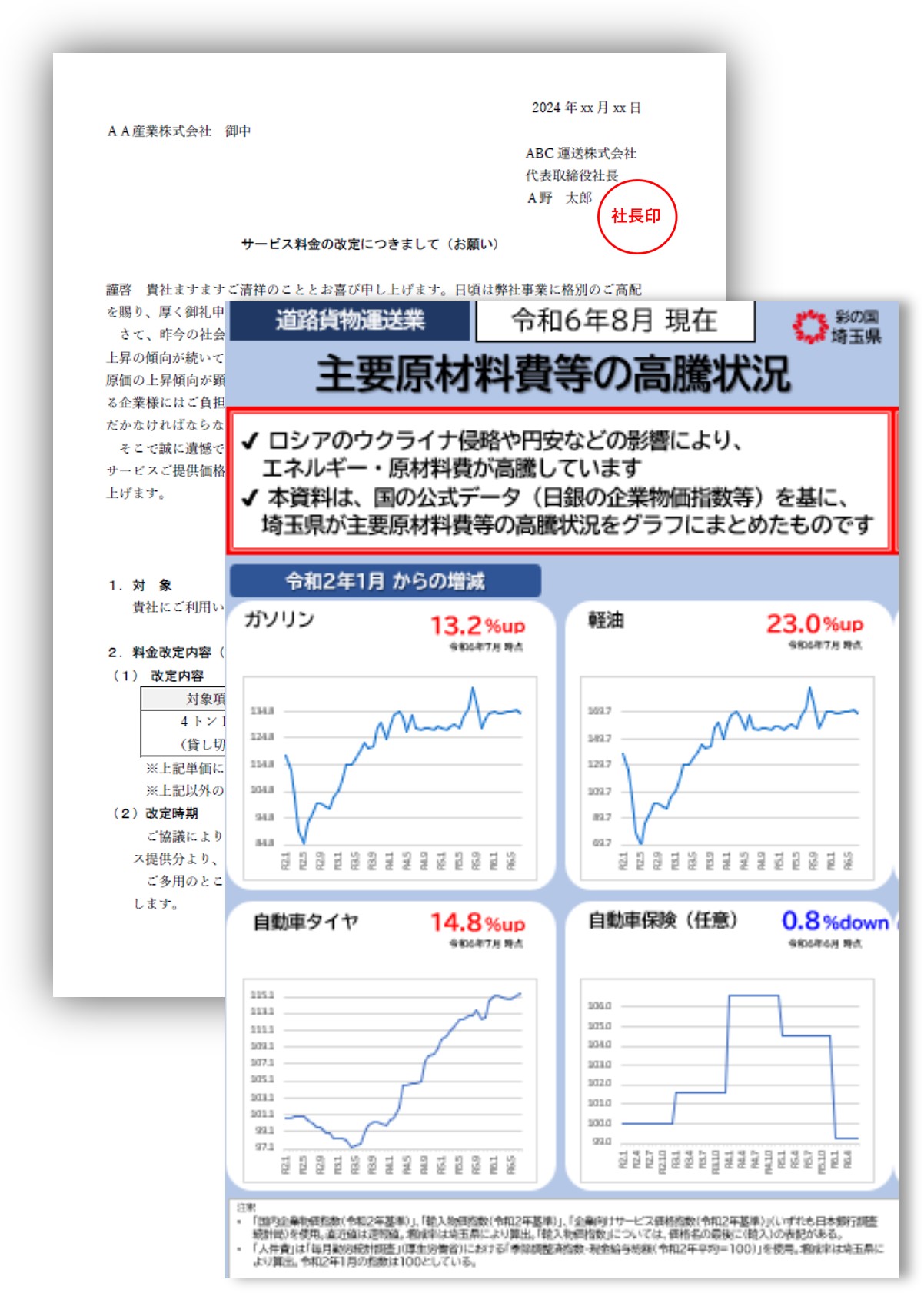

一つは、社長印を押印した依頼文書です。 これは、相手方の社内で責任者の方に情報が伝わるようにするとともに、こちらの本気度を伝えるためです。価格変更の時期や回答期限を記載しておくと、相手のアクションを引き出しやすくなります。

二つめは、原価上昇の客観的状況、単価の設定根拠を説明した資料です。 この資料が相手方の社内での説得材料になりますので、しっかり準備しましょう。 原価上昇の状況を説明する資料については、自治体のホームページにて、簡単にチラシ形式で提示できるツールも公開されています。こういったものを利用するのもよいでしょう。

また、価格改定による年間の影響額を計算した表も作成して、取引先に対して提示するとよいでしょう。

交渉において気をつけたいこと

ここまでくれば、あとは一歩前へ踏み出すだけです。

顧客の予算時期に合わせて交渉すると、相手にとっても社内で取り回しやすいでしょう。交渉は相手があることですので、必ずしも成功するとは限りません。もし、うまくいかなかったとしても、取引条件面など、価格面以外で折り合える内容も考えながら、繰り返し交渉しましょう。 相手方は、次第に断ることを申し訳なく思い始めるかもしれません。 交渉を受ける相手の気持ちになってみると、その心理がつかめます。実際の交渉に臨む前に、社内で疑似交渉(ロールプレイング)をしてみるのもおすすめです。

<参考>

中小企業庁「価格交渉促進月間フォローアップ調査の結果について」、東京商工リサーチ「令和4年度取引条件改善状況調査」、埼玉県「価格交渉に役立つ各種支援ツール」

著者:原 健二(中小企業診断士)

総合物流会社にて新しいサービスを立ち上げた後、現場構築・システム構築・新規営業にあたる。直近では原価の急激な上昇に対応するため、自ら既存顧客に対する値上げ交渉を企画・実践して大幅な損益改善を実現。「物流業はもっと報われてよい」をモットーとして、物流業を中心として、価格転嫁・新規開拓営業・収益性改善などの支援に取り組んでいる。