価格適正化コラム(BtoC非製造業編)

- サイトTOP

- 原材料価格ウォッチャー

- 価格交渉支援

価格適正化は、差別化・収益計画と合わせ地道に粘り強く!

適正価格とは何でしょう。検索すると、原価・利潤等を考慮に入れて適当と思われる価格、不当に高くもなく安すぎもしない価格、等の説明が出てきます。買い手として安すぎる価格を見ると、何かあるのかな、品質は大丈夫かなと思うことはありますよね。売り手としても、顧客から選ばれることに加え、きちんと利益が残りしっかり運営していける「安すぎない」価格にすることが、事業継続には必要です。

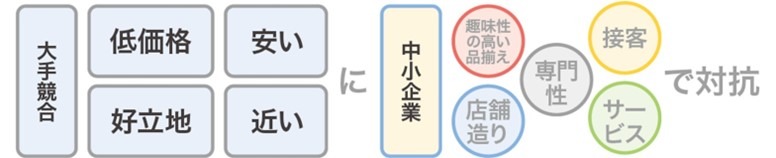

飲食・小売・サービス業などBtoC非製造業の中小企業は、低価格・好立地(安い・近い)を競争力にする大手に対抗すべく、味わいや品揃え、店舗雰囲気、専門性、接客やサービス等のこだわりを組み合わせて優位性構築を図るのが基本戦略となるはずです。よって価格適正化は、単なる値上げではなく、継続的な差別化取組とあわせて実施していくことが必要になります。 エネルギーや原材料費の上昇に加え、最低賃金上昇も続く中、東商の調査では6割の企業は業績改善が見られない中でも賃上げ実施予定というデータもあり、人件費・人材確保のため価格転嫁・適正化がますます必要な状況になっています。そのための考え方・ステップをご説明していきます。

※出典:金融庁

原価率・費用構造の把握と、全体収益計画とすり合わせた値上率設定

まず原価の把握です。原価は商品・サービスに直接かかる費用で、材料・仕入費以外に人件費と各種経費(光熱費、設備費等)があげられますが、全ての商品で費用を一つ一つ積み上げるのも大変です。そこで原価を変動費と固定費に分け、変動費で原価を計算する直接原価(部分原価)計算という方法を使います。変動費は販売や生産に比例して増減する費用(原材料・消耗品費、手数料等)、固定費は売上に関係なくほぼ固定的に発生する費用(人件費や家賃等)です。変動費のみを原価として計算すると、売上に対する原価の割合(原価率)を一定にでき、費用をまかない借入返済や投資(設備・研修等)を行うために必要な売上・利益や、削減すべき費用の判断がしやすくなります。

まずは直近の損益計算書の数字を固定費と変動費に分け、全体の費用構造を把握してみましょう。そしてその数字を元に、売上をどの程度増やし(値上率と数量増減率に要素は分ける)、変動費上昇がどの程度か予測し、固定費をどの程度抑える必要があるのか、全体計画を作ってみましょう。もちろん、お客様に受け入れられない値上率や過大な数量拡大を見込む机上だけの目標は意味がありませんが、数字とのすりあわせがない感覚だけの判断では収益は管理できません。現場感覚と全体計画をすりあわせながら、必要な値上率・収益計画を定めていきましょう。付加価値源泉の把握、戦略・価格設定

価格適正化・差別化を考えるにあたっては、各商品の魅力・競争力や収益性(=付加価値の源泉)を顧客評価やデータから把握することが必要です。顧客評価や収益性が異なる各商品を組み合わせ(プロダクトミックス)、競合も見ながら品揃えの中でどうメリハリをつけて戦っていくかが戦略です。売上データが取れるなら曜日・時間帯や性年齢別等の切り口でも整理し、ポータルサイトやECモールのクチコミ・コメントも参考に顧客評価を掴みましょう。来店客や常連客、また顧客と直に接している従業員へのアンケート・ヒアリングも有効です。売上構成や変動費率から商品・サービス群ごとの収益性を把握し、顧客評価とあわせ戦略・取組方針を定めることが重要です。

商品・サービス毎の戦略・方針が定まれば、全体計画とすり合わせながらそれぞれの値上率・価格を定めていきます。各商品の原価(変動費)を起点に必要な利益を確保できる価格設定を基本に、顧客評価や競合店の状況に応じ多少調整をかけながら新価格を決めていきましょう。消費者心理とコミュニケーション

継続的な物価上昇に対し行動を変える(低価格品への切替、購入頻度の減少等)消費者もおり、現在の顧客層によっては値上で売上数量が減る可能性もあります。ただ賃金への還元やコスト増への対応等の適切な価格転嫁はやむを得ない、多少値上しても商品の量と質は変えないでほしいという消費者も数多く存在し、価値を理解し対価を支払ってくれる顧客を掴んでいく重要性もここにあります。

また、良い商品なら価格適正化も自然に理解が得られるわけではなく、提供のための努力やプロセスも含め価値を顧客に伝えていく必要があります。値上案内時は具体的な内容や理由につき感謝を込め伝えつつ、付加価値強化の意思も伝えていきましょう。従業員教育や設備投資に注力し10回もの価格改定を実施した宿泊業や、高品質野菜の契約仕入や総菜料理人採用とあわせPOP広告・店内放送で高付加価値化に成功した小売業の事例もあります。取組の方向性と価値を整理し顧客に伝え続けることが重要です。 自分が気に入った価値には対価を支払う、安さよりも利便性を重視する消費者は増加を続けており、安ければよいという価値観は確実に減退しています。賞味期限間近などどうしても値引が必要となる際には家賃・人件費までは確保できる価格にする等のガイドラインを定めつつ(算出した費用構造を活用)、適正価格で販売する強い意思をもって事業を進めていっていただければと思います。*中小企業庁「中小企業白書」、金融庁「業種別支援の着眼点」、ボストンコンサルティンググループ「BCG消費者心理調査」、ニッセイ基礎研究所「第12回新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」、野村総合研究所「生活者1万人アンケート調査」

著者:池田 明広(池田中小企業診断士事務所 代表)

大手飲料、地域伝統工芸品、中小酒類など消費財(BtoC製造・小売業)企画部門での経験を経て、中小企業診断士として独立。会社の強み・規模や業種・製品の特性をふまえた事業戦略・計画の策定、ブランド価値構築・新製品開発など、販路拡大・マーケティング支援を軸に活動している。PDCA・目標管理体制構築などの伴走支援にも取組む。