サステナビリティと経営を統合する「サステナビリティ経営」の重要性は高まる一方、その概念を社内に浸透させることに苦労する企業は少なくありません。1990年代から「環境経営」を打ち出し、日本で初めてCSR推進室を設置した、サステナビリティ経営の先進企業である株式会社リコー。同社の赤堀久美子・ESG戦略部ESGセンター室長に、SDGsを「自分事化」してもらう「社内浸透」の秘訣を伺いました。

赤堀久美子(あかぼり・くみこ)氏

株式会社リコー ESG戦略部 ESGセンター 室長

大学卒業後、リコーでの勤務を経て、2003 年国際協力 NGO に転職。イラクに駐在し、学校修復事業に携わった後、東京にて、イラク、アフガニスタンの復興支援等を担当。2008 年、再度リコーに入社し、以来、サステナビリティ部門において、事業を通じた社会課題解決の取り組み、サステナビリティの経営統合・社内浸透等を推進。2021 年からリコージャパンでサステナビリティの推進を担当し、2024 年 4 月より現職。国際協力 NGO(JANIC)理事。24 年 3 月長野県立大学ソーシャルイノベーション研究科修了。

<目次>

「社会に役立てば、収益は自ずとついてくる」SDGs月間やスキマ時間にサステナビリティを学ぶ

全国の支社・部門に730人の「SDGsキーパーソン」

サステナビリティの社内浸透に「終わりはない」

「eco検定アワード」で自信を高める

「社会に役立てば、収益は自ずとついてくる」

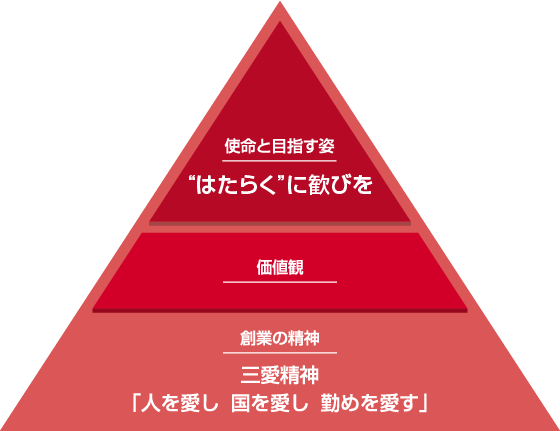

リコーグループの日々の判断や活動の基礎となる普遍的な理念「リコーウェイ」

リコーの創業者、市村清は1946年に「三愛精神(人を愛し 国を愛し 勤めを愛す)」を提唱しました。「事業・仕事を通じて、自分、家族、顧客、関係者、社会のすべてを豊かにする」という考え方です。「世の中の役に立つ事業をすれば、自ずと収益はついてくる」という考えは、創業時から受け継がれてきました。

1970年代、企業への公害対策への要望を踏まえ、リコーは環境対策を重視した活動に取り組み始めました。

1998年には、当時社長だった桜井正光が「環境経営」という考え方を提唱しました。環境問題への対応を事業成長の機会ととらえ、環境保全と利益創出の同時実現を目指すものです。

さらに、2015年に「パリ協定」や「SDGs(持続可能な開発目標)」が採択されたことを機に、サステナビリティ経営への取り組みを加速させました。当時の役員が、パリ協定が採択された国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21)に参加したこともあり、気候変動問題や脱炭素化への危機感を高めたようです。

こうした背景もあって、2017年4月には日本企業として初めて、事業で使用する電力を100%再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際イニシアティブ「RE100」に加盟しました。他社に先駆けて取り組むことは、競争力にもつながりますし、ブランディングにも役立ちます。

現在は、ESG(環境・社会・ガバナンス)目標を「将来財務」ととらえ、経営目標として設定し、事業を通じた社会課題解決による「ESGと事業成長の同軸化」を進めています。そのためには、社員一人ひとりの「自分事化」が重要です。

SDGs月間やスキマ時間にサステナビリティを学ぶ

――それほど経営陣の意識が高い企業であっても、サステナビリティを社内に浸透させるのは容易ではないと思います。リコーでは、どのように社員一人ひとりの「自分事化」を進めているのでしょうか。

経営の仕組みとして、経営戦略や目標にSDGsやESGを組み込んでいますが、だからといって、社員の意識が急に変わるわけではありません。社員一人ひとりへの浸透や、「腹落ち感」の醸成が必要です。

まずSDGsを掲げ始めた時期から、社長の言葉で、方針や思いを社員に伝えています。「皆さんの仕事の一つ一つが、社会課題の解決につながっている。そしてそのことを、誇りを持って語れるような社員であってほしい」というメッセージは、動画や社内外の講演会などを通じて、伝えてきました。

大山晃・リコー社長は、「グローバルSDGsアクション月間」に合わせ、 DEIの重要性を強調し、具体的な行動を呼びかけた

社員自らが、行動を起こせるような仕掛け作りにも取り組んでいます。

例えば、毎年6月を「リコーグローバルSDGsアクション月間」に設定し、全社員がSDGsの目標達成に向けて、何かしら行動を起こすことを推奨しています。2024年のテーマは「DEI(多様性・公正性・包摂性)」で、特に「エクイティ」にフォーカスしています。「エクイティとは何か」について話し合う機会をつくったり、全社員がDEI宣言を行ったりしました。

さらに、自身の業務とSDGsのつながりを意識する取り組みも進めています。

毎年1回、社員が「自身の業務を通して社会課題解決(SDGs/ESG)に取り組んでいるか/自身の社会課題解決(SDGs/ESG)への取り組みは、あなたの『働きがいや誇り』につながっているか/リコーグループの社会課題解決(SDGs/ESG)への取り組みは、あなたの『働きがいや誇り』につながっているか」を回答することで、考える機会を作っています。

国内販売会社であるリコージャパンでは、サステナビリティレポートも、社員に自社の取り組みを知ってもらう重要なツールの1つになっており、毎年発行するたびに勉強会を開いています。2023年は勉強会の動画を、部門長以上には必ず見てもらい、お客様にもお伝えいただけるようにしました。

2024年6月の「グローバルSDGsアクション月間」では、 DEIをテーマにセミナーやワークショップを開いた

全国の支社・部門に730人の「SDGsキーパーソン」

――ESGの担当者以外にも、全国の支社にSDGsの推進役がいらっしゃるそうですね。

リコージャパンはすべての都道府県に拠点を持ち、日々、たくさんの中小企業のお客様と接しています。当時、お客様からSDGsに関する質問を頂くことが増えていました。しかし、本社の担当者だけでは、対応が追いつかなくなってしまったのです。

そこで、お客様からの要望に応え、SDGsに取り組むパートナーとして活躍できる人材を育成するために、キーパーソン制度が誕生しました。現在、全国の支社や部門に約730人のキーパーソンがいます。

キーパーソンからは「SDGsが共通言語となり、経営層との会話に困らなくなった」「SDGs視点を盛り込むことで、提案の質が上がった」といった声が届き、営業面での効果も実感しています。

こうした取り組みの結果、2023年6~7月の調査では、国内外グループ会社の約90%の社員が「自身の社会課題解決(SDGs/ESG)への取り組みが『働きがいや誇り』につながっている」と回答し、継続して90%以上と高いレベルで推移しています。

――東京商工会議所の会員は中小企業がほとんどで、どのようにSDGsに取り組めば良いのか、悩む企業は多いです。

規模の大小にかかわらず、できることがあるはずです。例えば、各支社では、壁や階段などの目に入る場所にSDGsの目標を掲示して社員の意識を高めたり、省エネの取り組みをしたり、簡単に参加できる社会貢献コーナーを設置したりしています。自分たちの事業所でできる身近な取り組みをお客様に紹介するようにしています。

目に入りやすい階段にSDGsの取り組みを表示している

サステナビリティの社内浸透に「終わりはない」

――改めて、社内浸透を成功させる秘訣を教えて頂けますか。

ボトムアップは先ほど説明した通りですが、経営陣のコミットも重要です。

経営層に対して、国内外の最新動向に関するインプットし、リコーの取り組みについて意思決定をいただくESG委員会の場は重要な役割を果たしています。

2020年度からは、役員報酬(個人賞与額)に米国S&Pダウ・ジョーンズ社が毎年公表するサステナビリティに関する株式指標「ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス(DJSI)」の評価項目も組み込んでいます。

また、2023年度からは取締役株式報酬に、2024年度からは役員株式報酬にESG目標を連動させています。脱炭素やジェンダーなど16のESG目標の達成数で評価しています。

合わせて、コミュニケーション部門とも連携しながら、社内外で経営トップがメッセージを発信する場を作ったり、役員同士で議論する場を設定したりしています。お客様や講演会の参加者などから、リコーの取り組みを評価頂けると、より一層意識が高まると思います。

2つ目は、業務に紐付く形で、社内浸透を図ることです。「社会に役立つからやりましょう」と言っても、もともと意識がある人しか動きません。各部門の業務に紐づく目標設定をすることと同時に、「リコーグローバルSDGsアクション」のように、考える機会を作る、気軽に楽しく参加できる仕掛けをすることも、とても大切です。

そして最後は、粘り強く言い続けることですね。

一年間活動し続けたからと言って、浸透するわけではありません。時が経てば、トップも部門長も社員も変わります。そして、社会も変化します。

私は16年ほど、この仕事に取り組んできましたが、正直なところ、あまり発信できていない時期もありました。社内浸透を止めた瞬間、「もうこれで十分」と思われてしまいます。

ですから、言い続ける必要がありますし、社内浸透には「終わりがない」と実感しています。

――赤堀さんは、NGOと企業の両方で働いたご経験をお持ちです。企業が社会課題の解決に取り組む意義について教えてください。

私がNGOから企業に転職した理由は、社会セクターや行政にはない、大きなリソースがあるからです。資金も、技術も、人も、大きなパワーを持っています。

リコーは、8万人の従業員がいる2兆円売上規模の企業ですが、事業を通じて、社会にポジティブな影響を与えられると信じています。そこに、少しでも良いから貢献したいという思いが根底にあり、この仕事をしています。

「eco検定アワード」で自信を高める

――東京商工会議所は、エコピープル(eco検定合格者)が試験で得た知識をアクションにつなげていくための支援事業として、「eco検定アワード」(※)を実施しています。こうした外部からの評価は、社内浸透にどう影響を与えるでしょうか。

例えば、リコーは2023年に、DXと高い環境性能を実現する最新の複合機を発売し、第32回「地球環境大賞」経済産業大臣賞を受賞しました。この製品は再生プラスチックの使用率を50%まで高めた製品です。

開発当初は、「そんなの無理だろう」と考えていた人もいたかもしれません。しかし、設計、開発、購買、生産の各部門の技術者が様々な努力を重ね、画期的な製品を生み出しました。その努力が、多くの人々から評価されたことは、大きな喜びであり、自信にもつながったと思います。

「eco検定アワード」も同様ではないでしょうか。eco検定で培った知識を、日々の業務や活動に活かしている人たちを表彰することは、社員の自信を高めるだけでなく、社内でサステナビリティに関する情報を発信するきっかけにもなると思います。

――東京商工会議所では2024年度も「eco検定アワード」を開催します。

eco検定を通じて社内の環境に対する知識・意識を培い、その次のステップとして、自社の取り組みを広く周知し、外部評価を得ることによって、更なる環境活動の推進や、SDGsの社内浸透につながっていきそうです。

是非、2024年度の「eco検定アワード」にも多くの企業・団体にご応募いただけたらと思います。本日はありがとうございました。

東京商工会議所は2008年から毎年、他の模範となる環境活動を実践したエコユニットの実績を称える「eco検定アワード」を実施しています。優れた実績を顕彰・周知することで、より多くの企業や団体が、積極的に環境に関する知識を身に付け、実際にアクションをおこす一助としてもらうことを目的としています。

2024年度「eco検定アワード」のエントリーを現在、受付中です。eco検定合格者(=エコピープル)2名以上でエコユニットとしてご登録のうえ、是非貴社・貴団体の環境活動を「eco検定アワード」へ応募してみませんか。

eco検定アワードの詳細・エントリーは こちら

※エントリー期間 2024年6月18日(火)~8月30日(金)

【関連記事】

「教育」から考える持続可能な社会の実現(後編)「教育」から考える持続可能な社会の実現(前編)

「地球にやさしい」は使えない? 「グリーンウォッシュ」規制強化へ

気候変動に続き、進む生物多様性の情報開示

AIはサステナブルな社会の実現にどう貢献できるのか