価格適正化コラム(BtoB製造業)

- サイトTOP

- 原材料価格ウォッチャー

- 価格交渉支援

- 付加価値向上

- 関連施策

- 関連ツール

売上アップのための実践的価格交渉術

デフレ経済からインフレ経済への転換と値上げの必要性

インフレ経済への転換

中小製造業にとって価格転嫁が非常にホットな話題となっている。2024年5月に日産自動車株式会社が「下請いじめ」問題で記者会見を開いたことも記憶に新しいだろう。政府においても価格転嫁の問題は最重要事項の一つとなっており、2023年11月に「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」が公表された他、2024年6月に公開された政府の「経済財政運営と改革の基本方針2024(通称、骨太の方針)」の中でも“豊かさを実感できる「所得増加」及び「賃上げ定着」“が掲げられ、価格転嫁対策が明記されている。

これらの背景にあるのがインフレ経済への転換という大きな経済社会の流れだ。今、日本経済は40年近くにわたるデフレが収束し、インフレに転換しつつある。今後より深刻となる人手不足やエネルギー価格の高騰を背景に、日本でインフレが長期化する可能性は非常に高いと考えられ、変化に対応していく経営が必要となっている。

足元のコスト高騰の実態

原材料費等の価格動向

インフレという状況下で中小製造業が直面しているのは、原材料などの価格高騰である。

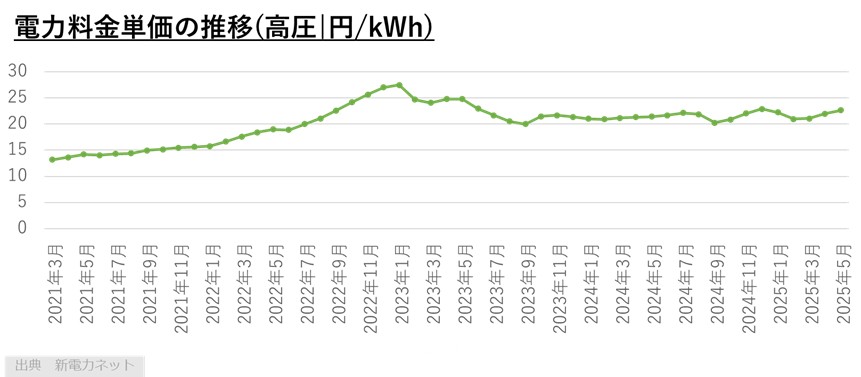

例えば、産業新聞社の調査によると鋼材関係では、異形棒鋼の月初値がここ数年で一トン当たり約65,000円から約106,000円へと上昇している。また、電力・燃料においても高騰が続いており、高圧電力料金単価は2021年3月の13円/kWhから9円/kWh以上の値上がりとなっている。この流れは、中東などの国際情勢、円安、再生可能エネルギーの増加などから今後も続いていくと思われる。

日本の人手不足問題と労務費

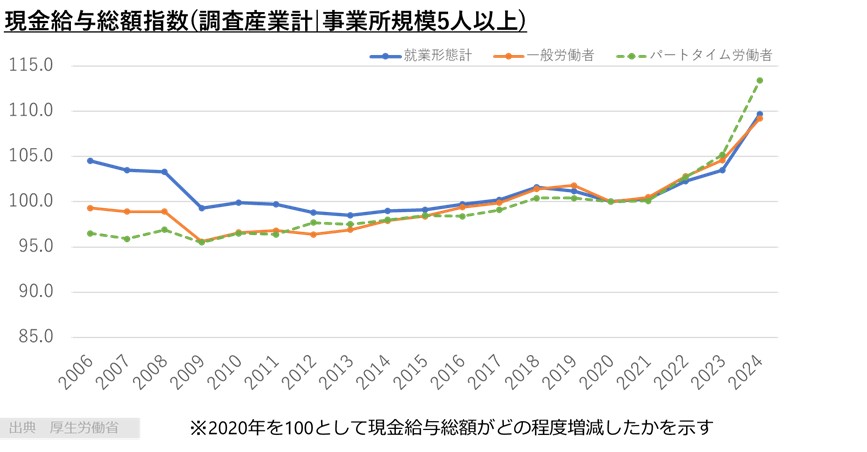

また、労務費、即ち賃金の上昇も中小企業の経営において非常に重要な論点となっている。厚生労働省が行った調査によると、額面ベースの賃金はここ15年ほど上昇傾向にある。賃金上昇の一番の要因は、少子高齢化に伴う生産年齢人口(15~64歳の層)の減少だ。働き手が減るなかで、労働力確保のため賃上げを行うのは自然なことであろう。

日本商工会議所・東京商工会議所が2025年6月に合同で行った調査によると、アンケートで有効回答のあった中小企業3,042社の内、69.6%が賃上げを実施予定と回答した。その中でも60.1%は「業績の改善がみられないが賃上げを実施予定」と回答しており、このような企業は「人材の確保・採用」や「物価上昇への対応」を主な賃上げの理由としている。つまり、賃金を上げなければ雇用の維持すらできなくなるのだ。人手不足問題は人口動態に起因する不可逆な流れであるため、労務費を製品価格に転嫁せず乗り越えることは非常に難しいだろう。

中小企業の価格交渉の現在

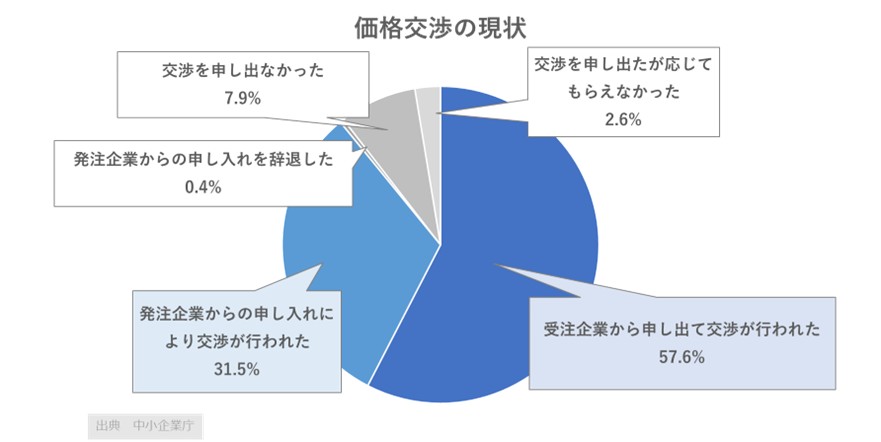

では現状、どのくらいの中小企業が価格交渉・価格転嫁を行っているのだろうか。中小企業庁が行った価格交渉促進月間(2025年3月)フォローアップ調査の結果によると、価格交渉が行われたと回答した中小企業は89.2%である。そのうちの31.5%は発注企業からの申し入れにより交渉が行われたと回答しており、価格交渉を行える雰囲気ができつつあるといえるだろう。まったく転嫁できなかったと回答している企業も存在するが、価格転嫁を実現させた企業が半数以上を占めていることがわかるだろう。

このように、価格交渉・価格転嫁のいずれにおいても、過半数以上の中小企業は何等かすでに実現させており、未だ価格交渉に手を付けられていないという企業は危機感をもって取り組みをなるべく早く始めなければならない。

値上げができないという思い込みをなくす

値上げはできないという思い込み

価格交渉の最大の敵は、「値上げできない」という経営者の思い込みである。「大企業相手に値上げできるわけがない」「お世話になっている取引先なのに値上げなんて申し訳ない」「今まで何とかなってきたのだからこれからも大丈夫」。このような考えで値上げを渋っているのだとしたら、今すぐに認識を改めるべきである。

まず、大企業相手でも価格交渉はできる。むしろ中堅企業より交渉しやすいこともある。詳しくは後述するが、何かとステークホルダーから厳しい目に晒されることが多い大企業は、中小企業の値上げ要求にも応えざるを得ないのだ。大企業相手の交渉でも臆する必要はない。

次に取引先への罪悪感があるという点だが、値上げをしなければ自社が立ち行かなくなるのだから仕方がないと割り切るしかない。確かに商売において義理人情や信頼関係は重要なものであろう。しかし、値上げしないというスタンスを貫き自社が倒産してしまっては元も子もない。倒産とまではいかなくても、賃金上昇に耐え切れず従業員を減らすことになれば自社の供給力を落とすことになってしまう。これは取引先にとっても不都合なことではないだろうか。お互いの将来のためにも、適切な値上げは必要なのだ。

そして、インフレや少子化といった厳しい経営環境においては、従来通りのどんぶり勘定では生き抜いていけなくなる。きっと何とかなるだろうという楽観的な考えはやめ、今一度コストや販売価格を分析し、自社をアップデートしていかなければならない。

デフレマインドからの脱却

値上げに抵抗があるという感覚は、長年染み付いたデフレマインドにも原因がある。デフレマインドとは、例えば「待てば安くなるから粘って値下げ交渉をしよう」「価格で競合と勝負しなければならない」といった思考である。心当たりはないだろうか。

これらの行動はデフレ時には最適であったが、インフレ時には全く逆で不適切な意思決定となるが多い。筆者の知り合いの例では、2021年秋に工場の新設を考えていた事業者が、少しでも安くしようと交渉を続けた結果、3カ月の見積もり期間を過ぎてしまい、その折にロシア・ウクライナ戦争が勃発、インフレも相まって新たに取り直した見積金額が跳ね上がってしまった、といったこともある。この例からわかるように、インフレ時に持つべき思考は「一番安いのは今だからここで買ってしまおう」「価格ではなく供給能力で勝負しよう」というものなのである。今後は即断即決の設備投資で供給能力を高めていくという思考に切り替え、値上げや設備投資への抵抗感を減らしていく必要がある。

以降は会員限定コンテンツ「売上アップのための実践的価格交渉術」動画をご覧下さい

具体的な価格交渉術について、東商マイページの会員限定動画へ掲載しております。ぜひ、ご覧ください。

株式会社ゼロプラス 代表取締役・中小企業診断士 大場 正樹氏

大学卒業後、大手非鉄金属商社に14年勤務し、国内工場の新設や中国子会社の経営再建などを実現。当時の経験を踏まえ、日本の中小製造業を支援したいと経営コンサルタントとして独立し、2014年に法人化。その後、2016年に産業ロボットの開発・製造・販売を行う㈱ロボプラス、2021年に金属加工部品調達、受発注デジタル化支援を行う㈱XO等、中小製造業の生産性を高めるサービスを複数立ち上げ、事業を拡大している。