人材採用・育成コラム

人材育成に課題を抱える事業者は必見!人材育成はここから始める

社員の平均年齢が年々上がっていき、将来を期待していた中間層の離職がここ数年相次いだ。新卒・中途採用を進めているが、なかなか人が集まらない。また、採用できても指導者不足で早期離職や戦力になるまでに時間がかかる。今後のことを考えると、人材の育成に力を入れる必要があるのはわかっている。しかし、人員と時間が不足し、何から手をつけてよいかわからない。

このようなお悩みを抱える経営者は多いのではないでしょうか。本コラムでは以下の構成で組織力をより高める人材育成課題の捉え方、取り組み方をご紹介します。

【目次】

- 1.

- 人材育成上の課題の実態ー人材育成に関する調査

- 2.

- 人材育成の主要課題ー「指導・育成者不足」をきっかけに人材育成を見直す

- 3.

- 人材育成の課題は経営計画づくりから始まっているー人が育つ計画づくりの要点

- 4.

- 人材育成に取り組むための手順―人材育成の4つの要素

- 5.

- 自組織の考え方や取り組み方をまとめた「人材育成ガイドブック」―策定の進め方

- 6.

- 「人材育成ガイドブック」策定の具体的アプローチ STEP1:組織全体の方向性と人材育成の方向性を示す STEP2:組織全体の人材育成の仕組みや基準となる要件を示す STEP3:育成機会を明示する STEP4:評価とフィードバックの仕組みと方法を示す

- 7.

- 教育体系策定

- 8.

- ガイドブック策定をいかに進めるか―人材育成プロジェクトを通じたリーダーの育成

- 9.

- おわりに

「なかなか人が集まらない」や「採用できても育成する時間や人手が不足している」といったお悩みは、経営者や総務部門責任者、人材育成ご担当者様から多くいただくものです。これを裏付けるように、2020年5月公表の厚生労働省による「令和元年度能力開発基本調査」では、「人材育成に関する問題点」の項目で問題の有無を問うたところ、「問題がある」とする企業は76.5%にのぼりました。

1.人材育成上の課題の実態―人材育成に関する調査

同調査において、具体的な問題として挙げられた上位項目を見ると、以下の通りでした。

| 指導する人材が 不足している |

58.1% |

| 人材を育成しても 辞めてしまう |

53.7% |

| 人材育成を行う 時間がない |

49.7% |

2013年1月に行われた(独)労働政策研究・研修機構「ものづくり現場における若年技能者及び中核的技能者の確保・育成に関する調査」の製造業の人材に関する課題にも触れています。それによれば、製造業で一定の技能を有し指導的役割を担える人材を「中核的技能者」と称し、新規採用者が中核技能者になる期間が平均10.2年、中途採用者で平均7.3年かかることを伝えています。また、「中核的技能者の育成状況及び育成がうまくいっていない要因」として、指導者や育成方法の課題に言及しています。

| 育成を担う従業員が不足しているから | 56.4% |

| 効果的に教育訓練を行うための ノウハウが不足しているから |

39.4% |

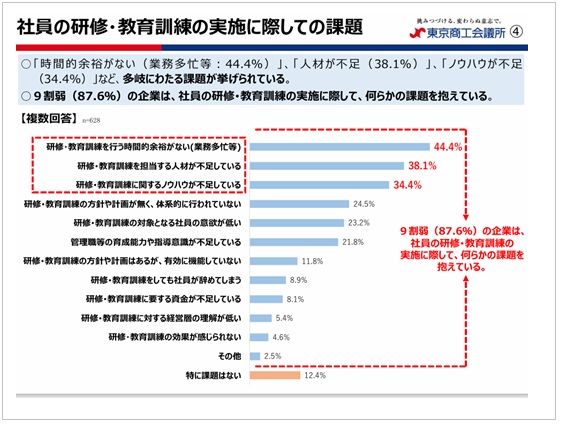

また、東京商工会議所2023年11月公表「研修・教育訓練、人材育成に関する調査 【集計結果】」でも同様の傾向が見て取れます。

以上の調査結果に見られる共通点は、時間的な余裕を含めた「指導・育成者の不足」です。このことから、「指導・育成者の不足」は、組織運営における慢性的な課題と言えるでしょう。

2.人材育成の主要課題―「指導・育成者の不足」をきっかけに人材育成を見直す

なぜ指導・育成者不足などの課題が解決しないのでしょうか。その要因の1つは、「指導者研修などを導入したが効果を感じられなかった」という経験があるからかもしれません。研修を実施した直後は指導者の意識や関わり方も変わり一定の効果があっても、長い目で見ると元に戻ってしまうことはよくあります。

人材育成における時間軸の持ち方を変える

それでは、同様の問題をどう捉え、どうアプローチすることが解決につながるのでしょうか。

指導者不足の問題をきっかけに人材育成そのものを見直し、持続的成果につなげている組織があります。成果をあげる組織には共通点があります。それは「5年~10年先を視野に入れて取り組む」という時間軸の持ち方です。「5年~10年先の成果を待てない」という声も聞こえてきそうですが、ここは捉え方一つです。常に人材が流出し採用と初期指導の段階を繰り返すのか、それとも、人材が定着・成長し、組織を伸ばしていけるように導くのか。課題に取り組む前の時間軸の持ち方でその成果は大きく変わります。

自組織の価値理解から受注増の好循環を生む人材育成

人が定着・成長するには、単に与えられた業務をこなすだけではなく、自組織が社内外の利害関係者(以下、ステークホルダー)から期待されている価値を理解し、その価値をより高めていけるよう改善や工夫を重ねる、あるいは、新しいことにチャレンジしていくことが必要です。そうした意識や行動は組織習慣となり、その組織習慣は組織文化や風土へと発展していきます。

文化や風土になっていくと、自組織特有のそれらに共感する人材が集まるようになります。また、良質な文化や風土形成は信用・信頼につながり、ステークホルダーからも自ずと評価され、受注増や新規案件の相談につながる、といった好循環が生まれます。これこそが5年~10年かけて目指す組織の状態であり、そのために取り組むのが人材育成です。

3.人材育成の課題は経営計画づくりの段階から始まっている―人が育つ計画づくりの要点

経営計画の一つして、現在の人員構成を整理・把握し、中長期的な計画を策定することも重要です。組織内の人員がどのような割合になっているかを表で整理し明らかにします。その上で、今の人員の5年先・10年先の構成を確認します。以下の構成図は、様々な業種の人員構成を元に、100名規模の従業員割合を推計したものです。表を5年区分にするとより具体的に推移が把握できますが、本稿では10年区分としました。

(例)従業員役100名の人材構成の推移イメージ(現有従業員数のみ)単位:人

| 2025年 | 2030年 | 2035年 | |

|---|---|---|---|

| 60代 | 15 | 25 | 35 |

| 50代 | 35 | 25 | 30 |

| 40代 | 15 | 20 | 20 |

| 30代 | 20 | 15 | 15 |

| 20代 | 12 | 15 | 10 |

| 10代 | 3 |

表と合わせて雇用形態、予想されるプライベートイベント(結婚・出産、介護など)も必要に応じて明記します。このように洗い出した上で、現状の組織のまま時間が経過した場合の課題を予測します。

組織の将来像の明確化

既に5年~10年先のビジョンや中長期経営計画がある組織は、このフェーズを飛ばすことができます。しかし、ビジョンや中長期経営計画が資金計画をベースにした無味乾燥なものであるならば、再考をお勧めします。ここでいう5年~10年先のビジョンや中長期経営計画は、経営者や事業責任者、あるいは組織を率いるリーダーが、自組織の存在意義や価値を明らかにし、「メンバーと共に力を合わせて実現したい」と心から思えるものを指しているからです。

市場発展期の事業環境では、日々の業務を一定の質量でこなしていれば自ずと成果が出ました。しかし、VUCA(Volatility:変動性、「Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:曖昧性)と言われる現代、常に事業環境が変動するため、改善や工夫、新たなチャレンジをし続ける意識と行動が求められます。こうした意識と行動の原動力となるのが、経営者、幹部、リーダーの「力を合わせて実現したい」という強い思いと、将来像がイメージでき将来像を自分事として捉えることができる「共通ビジョン」です。

自組織の強みを捉えた事業計画を

ビジョンを基に事業計画を策定しますが、その過程で自組織が置かれている市場環境や動向を整理するとともに、自組織が外部から評価されている点(組織の強み)を具体的に捉えることがポイントです。その理由は、「自組織(や人)の強み」は、日頃は気づきにくく意識的に目を向ける必要があるからです。そしてそれこそが、ステークホルダーから見た自組織の価値となります。もし、自組織の強みに目を向けずに事業計画を立てると、常に目標に追われている感覚になり、疲弊感、徒労感がまん延し、人が育たないばかりか、離職やメンタルヘルスの問題が起こりやすくなります。

人材育成の課題は、ビジョンや中長期経営計画づくりの段階から始まっていると言っても過言ではありません。では、ここでいう「自組織(や人)の強み」がどのようなものを指すのか。具体的にご紹介します。

【事例】:行動指針の定着が人材を“育てる”

ある組織では自社理念を行動指針に落とし込んだ「5分前精神」という考え方があり、それが定着しています。しかしそれは社内的には「ルール」のような位置付けとして認識されていました(人によっては、注意されたり叱られたりする要因で、心理的負担感を伴うものでもありました)。

しかし、中長期経営計画を見直す過程で、この精神が顧客から見るとどのような価値になっているか、という視点で問い直し、顧客の声を聞いてみたところ、「時間や期日を確実に守ってもらえる安心感」や「段取りが良い」という言葉が集まりました。自分たちが気づかないうちに信用・信頼につながっていることを経営者や幹部社員が認識しました。それを認識できたことをきっかけに「5分前精神」が「ルール」から「価値を生み出す習慣」という捉え方に変わり、経営者や幹部社員が発する言葉や指導も変化していきました。これにより、従業員も意識的・意図的に行うようになり、顧客からの評価が上昇。自ずと業績もよくなり、自発的・自律的な行動も増え、職場のムードも大きく変わりました。

このように長く続いている習慣の中には、よいもの、そうでないもの、両方の側面がありますが、よいものに気づくことができると、それは、その組織にしか生み出せない価値となり、従業員にとっては自信になります。

経営者、幹部、リーダーが、このような面を意識的に捉えることは、想像以上に重要な過程です。

なお、こうしたビジョンや事業計画をつくりあげる、あるいは、見直す必要性を感じられた方は、東京商工会議所にて専門家による経営課題解決・事業計画策定の相談や、経営幹部向け講座「自社の成長・発展に向けた“経営戦略”策定講座」などの利用も有効です。

以上が人材育成を始める前に準備する必要があることです。しかし、ここまでの準備の過程で、既に組織風土・文化を良質化させていくための流れはでき始めています。こうした流れができ始めると、人材育成はとても進めやすくなります。

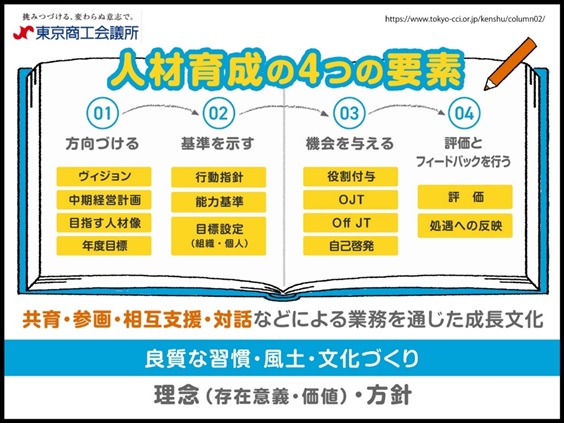

4.人材育成に取り組むための手順―人材育成の4つの要素

それではここから、具体的に人材育成に取り組むための手順に添って話を進めます。人材育成は次の4つの要素から成り立っています。1.方向づける、2.基準を示す、3.機会を与える、4.評価とフィードバックを行う、です。

| 方向づける | ビジョンや理念、中長期経営計画を基に、自組織が目指す姿や、目指す人材像を示します。また、期待する成果と合わせて目標を設定します。 |

| 基準を示す | 大事にする価値観を具体的に表した「行動指針」や、職級や職務に応じて必要となる能力 (意識、思考、行動、知識・スキルなど)を能力一覧などに表します。 |

| 機会を与える | 業務を通じ役割や職務を付与することや、能力を向上させるための時間や場を与えます。 |

| 評価とフィードバックを行う | 一定期間の取り組みを基に、目標の遂行度や取り組み過程の質量の充足度を測ります。測った内容を基に、成果につながったこと、成果につながらなかったことを客観的に捉え、今後の取り組みに活かします。また、将来のキャリアの展望や支援の必要の有無などを把握します。 |

人材育成に効果的に取り組んでいる組織では、上記4つの要素を基に、自組織の人材育成の考え方や取り組み概要をまとめた「ガイドブック」を策定しています。体系的に人材育成を考え、取り組む上で、「ガイドブック」の項目は必要な要素を整理しやすいため、以降はガイドブックに多く取り入られている構成に添って解説します。なお、ガイドブックのイメージが湧きにくい方は、各省庁や都道府県、業界のリーディングカンパニー、一定規模の顧客のホームページなどに人材育成ビジョンや方針が掲載されています。それを参考にすることをお勧めします。

5.自組織の考え方や取り組み方をまとめた「人材育成ガイドブック」―策定の進め方

ガイドブック構成(例)

【1.方向づける】

- □

- 自組織理念と行動指針

(注:近年「パーパス」と表現する組織も増えています。「理念」と「パーパス」は厳密には包含する概念に違いがありますが、重なる点も多いため、本稿では「理念」と表記します。また、「行動指針」も「クレド」と表現をされるケースもありますが、「行動指針」と表記します。) - □

- ビジョン(将来目指す姿)と中長期計画を基にしたトップメッセージ

- □

- 目指す人材像(理念・ビジョンを基に組織全体で目指すありたい姿)

- □

- 人材育成方針(人材育成責任者からのメッセージ)

【2.基準を示す】

- □

- 業務・育成・評価の位置付け

- □

- 職級・職務における能力要件の一覧

- □

- 能力要件の定義(詳細)

【3.機会を与える】

- □

- 人材育成体系(OJT、OffJT、自己啓発支援、組織内検定や資格制度など)

【4.評価とフィードバックを行う】

- □

- 自組織の評価の仕組みが一覧できる資料(評価制度そのものは、別冊とする)

- □

- 評価やフィードバックの場の目的と取り組み上のポイント(詳細は、別冊評価制度資料に記載)

【その他】

- □

- 各種フォーマット

ガイドブック策定のメリット

ここで、人材育成に取り組む上でガイドブックを策定するメリットについて触れておきます。

- 自組織の方向性を一覧できる

- 伝え忘れや漏れがない(伝達内容の均質化を図ることができる)

- 繰り返し使える

- 職場で話し合いがしやすい

- 確認がしやすい

- セルフマネジメントしやすい

メリットの中で特に重要なのは「セルフマネジメント」です。その理由は、事業環境が大きく変化する時代、上司や先輩の経験を基にした「教育」「指導」だけでは、持続的な成長は望みにくくなっているからです。

変化する環境に対応していくためには、各自が目的(理念、方向性、方針)と目標を捉え、状況に応じて手段を選択する柔軟性が求められます。そのような状況下における上司・部下の関係は、上司自身も常に学習を続け、自身の経験が生きる場面とそうでない場面を区別し、部下からも学ぶ「共育」というスタンスが必要です。また部下側は、求められる役割や期待を捉え、必要な知識や技術を磨き、成果が上がりにくくなっている考え方ややり方を改善した上で、組織にフィードバックしていくなどの「参画」が求められます。

「共育」と「参画」を促すためには、セルフマネジメントをしていくための仕組みやツールが必要ですが、その仕組みやツールを明文化するのが「ガイドブック策定」です。

また、人材育成に関わる助成金などの申請時にも共通する内容の記載が求められるため、策定しておくと申請資料対応などもしやすくなります。

ガイドブック策定には一定の労力がかかりますが、メリットを鑑みると策定の価値があると言えます。

6.「人材育成ガイドブック」策定の具体的アプローチ

ここからは人材育成ガイドブック策定の具体的アプローチを4STEPで解説していきます。

STEP1:組織全体の方向性と人材育成の方向性を示す

「方向づける」パートは、大きく分けると2つの構成要素から成り立ちます。1つは、組織全体の方向性を示すもの。もう1つは、「人材育成」の方向性と方針を示すものです。

組織全体の方向性を示すものは、一般的には自組織のウェブサイトで公表している内容です。それを、ガイドブックにも記載します。ガイドブックに記載する意図は、組織員の多くは、日頃は各自の役割、立場でモノを見ています。そのため、組織全体の方向性と自身の目標や、自組織内を含めたステークホルダーとのつながりが感じにくくなります。そうすると、日々のルーティン業務をこなすことが業務の中心となり、成長や部署間の連携・協力への意識が希薄になります。意識付けをするためにも、自己確認する機会が必要となるため、定期的に目に触れるようガイドブックにも記載します。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 理念 | 自組織がステークホルダーに対して示す存在意義・価値(誰に対する何のため) |

| ビジョン(目指す姿) | 誰もがイメージしやすいビジュアルで示された組織の将来像 |

| 中長期経営計画 | 3~5年(組織によっては5~10年)の方向性と優先順位 |

| 方針(行動指針) | 組織として大事にしたい考え方や行動(価値観) |

| 各部署の役割 | 部署ごとの役割と権限 |

人材育成における方向性と方針

理念、ビジョン、中長期計画などを基に、「人材像」と「人材育成方針」を具体化します。以下、策定上のポイントです。

| 項目 | 策定のポイント |

|---|---|

| 人材像 | 自社の将来像やステークホルダーからの期待を基に、「ありたい姿」を人材像として表します。ガイドブックでは、次の2つの要素で表現されることが多いです。

参考例として「未来人材ビジョン」(令和4年5月経済産業省公表)では、これからの日本に必要な人材が次のように示されています。 (内容は、(2)どのような能力を有しているのか、を示しています。) 「常識や前提にとらわれず、ゼロからイチを生み出す能力」 「夢中を手放さず一つのことを掘り下げていく姿勢」 「グローバルな社会課題を解決する意欲」 「多様性を受容し他者と協働する能力」 (1)(2)いずれもイメージのしやすさ、覚えやすさなどを考慮すると効果的です。 |

| 人材育成方針 | 人材育成方針の表現方法は様々ですが、一般的に取り入れられることが多いのは以下の要素です。

|

STEP2:組織全体の人材育成の仕組みや基準となる要件を示す

基準を示すパートでは、組織全体の人材育成の仕組みと、職級・職務に求められる能力や基準となる要件を定義したものを示します。

□職級・職務に求められる能力要件の一覧

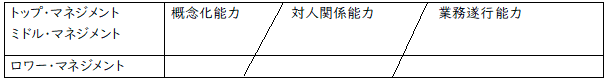

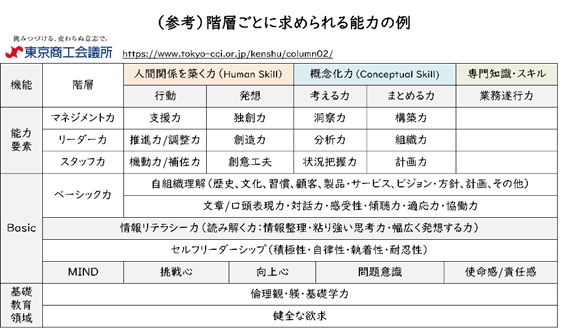

職級・職務に求められる能力要件の全体像を示すに当たり、よく使われる概念図があります。それは、1955年米国経営学者ロバート・L・カッツ氏発表論文「スキルアプローチによる優秀な管理者への道」にて紹介された、管理職に必要な能力の構成を示したフレームワークです。

上図の示すところは、職級があがるほど「概念化能力(Conceptual Skills)」(考え、判断する力)が必要となり、「対人関係能力(Human Skills)」(人間関係を形成する力)は、職級に関わらず求められ、「業務遂行能力(Technical Skills)」は、チームメンバーに仕事を任せるにつれ求められる割合が減ることを示しています。

当時は、上記概念図のような比較的ざっくりとした要件として定義されていましたが、現在は、成果につながる能力発揮「コンピテンシー」などの考え方や、2006年経済産業省公表の「社会人基礎力」などの考え方なども加わり、能力をより細分化して表現するようになりました。ご参考までに、実際に使用されている能力要素の例も掲載します。

以上を参考に、新入社員~マネジメントの職級に期待される役割への期待水準と、行動例をお伝えします。

(本来は業務ごとに異なりますが、ここでは、目安となるものを示します)

| 期待水準 | 行動様式例 |

|---|---|

| マネジャー | 経営の動向や上長の意向・方針を常に意識して把握している。 部内およびステークホルダーに関連するリスク情報を把握し、必要に応じて対応している。 自チームへの期待を捉え、チームの方向性・方針を明示し、メンバーを動機づけることができる。 チームメンバー各自のキャリアと特性を捉えた職務配置と目標設定・支援・評価ができる。 チームメンバー各自の状況に応じた労働環境づくり、育成機会の提供・支援ができる。 業界の第一人者や影響力の大きな人や組織との関係性を築き、自らの貢献分野を見いだし提供する姿勢を示す。 |

| リーダー | 小規模のチームのとりまとめや、プロジェクトリーダーを担い成果を上げることができる。 マネジャー業務における、やや難易度の高い業務をマネジャーと相談しながら担える。 顧客の市場や自業界、先進的な異業界の動向に関心を持ち、自部署(チーム)における導入余地を探る、試すなど、前向きに取り組む。 ファシリテーションや、特定分野の専門知識・技術講習などの講義・運営ができる。 |

| 4~7年目 | 部署や課の視点から担当業務を捉え、生産性向上に向けた改善提案や取り組みができる。 担当業務に関連する周辺の専門知識・技術にも関心を持ち、情報収集や資格取得などに積極的に取り組む。 プロジェクトのサポートや、短時間の専門知識・技術講習などの講義ができる。 |

| 2~3年目 | 業務関係者の期待を捉え、担当業務において自ら工夫・改善ができる。 専門知識・技術の向上に向け、自学自習に努め、資格取得なども積極的に取り組む。 上司や先輩の補佐や、後輩の支援などに自ら進んで働きかける。 |

| 入社1年目 | 自チームが担う役割を理解し、上長からの指示の下、任された業務を遂行できる。 係の年間業務の流れが把握できるようになっている。 確認・報告・連絡・相談などを自ら積極的に行える。 |

□能力要件の定義(詳細例)

能力要件は、能力要素をより具体的に示したものです。近年では「グローバル・コンピテンシーモデル」を基に表現する組織も増えていますが、本稿では、上図で示した「能力要素」の一部をご紹介します。能力を具体的に表現することで、組織としてどのような考え方や行動を求めているのかをより明確に伝えることができます。

| 能力例 | 表現例 | ||

|---|---|---|---|

| ベーシック | 挑戦心 | 「物は試し」という心意気で、まずはやってみようとする意識。 | |

| 向上心 | 現在の状態よりも、より優れたもの、より高いものを目指して努力する心。 | ||

| 問題意識 | ある事態などに対し、その重要性を見抜いて、主体的に関わりあおうとする意識。 | ||

| 使命感 | 自分に課せられた任務を果たそうとする気概。特に、その任務に格別な意義と誇りを持って当たる場合の感情。 | ||

| 責任感 | 自らの成すべき努めや実施しなければならないことを最後までやり抜くこと。 その結果を自ら受け止めること。 | ||

| スタッフ力 | ヒューマン | 機動力 | 状況にすばやく対応する力。 |

| 補佐力 | 上司や仕事の関係者がその務めを果たせるよう自分ができることを提供し、務めを果たさせること。 | ||

| 創意工夫 | 新しい方法や手段を考えようとする意識やその行い。 | ||

| コンセプチュアル | 状況把握力 | 自分と周囲の人の特徴を理解し、取り巻く物事の関係性を捉える力。 | |

| 計画力 | 期限までに実行・完了するために、目標、タスク、リソースなどを把握し、段取りを組み立て、不測の事態にも柔軟に対応する余地を残して予定やリソース配分を明らかにする力。 | ||

STEP3:育成機会を明示する

人材育成で一番効果が高いのは、役割や職務付与といった機会の提供です。一段高いレベルの役割や業務が人の能力を大きく伸ばします。そして、そのレベルに求められる能力を満たすために開発すべき能力は、大きく分けると3つあります。

A.業務の基礎となる汎用的なビジネスのマインドセットやスキル

B.業務に直結する専門的な知識・スキル

C.将来の役割や専門性を高めるために必要となる知識やスキル

そして、その能力を開発する機会には、OJT、OffJT、自己啓発などがあります。

| OJT | OJTとは、On the Job Trainingの略称で、職場で行われる業務を通じて、上司や先輩が、部下・後輩に業務に必要な知識・技術・技能・態度などの習得、習熟を図る指導を ・計画的(指導内容、指導期間、達成レベルを設定し)に ・目的的(目的を持って)コミュニケーションをとりながら ・継続的に行うこと を指します。 また、その過程で「組織が従業員に求める姿を示し、指導を通じて仕事に誇りと価値を与えること」が大切です。 OJTを効果的に行うためには、年間の業務計画、業務目標、能力向上計画を一覧できるフォーマットを用意し、フォーマットを基に計画や進捗を確認できるようにしておくことです。 フォーマットは、厚生労働省のウェブサイトにキャリア形成を支援するツールとして、「職業能力評価基準」に、職業能力評価表やOJTを進める上で必要なフォーマットのサンプルが提供されています。 フォーマット例が必要な場合は、参考にされるとよいでしょう。 |

| OffJT | OffJTとは、Off the Job Trainingの略称で、業務を離れて行う学習機会全般を指します。 集合研修(対面、オンライン)、e-Learning、通信教育などの方法があります。 |

| 自己啓発 | 将来のキャリアや、専門性をより深めたい、関心があるテーマを学びたい、業務の関連や周辺領域の知識やスキルを身に付けたい、磨きたい、資格取得をしたいなど、広く行うものです。 これまでは、資格取得、読書、通信教育、e-Learningなどが主な手段でしたが、最近は、無料配信の動画や、コミュニティへの参加など、学習方法もバリエーションが豊富です。また、自己啓発で身に付けた知識やスキルを活かし、副収入を得る人も増えています。就業規則との兼ね合いもありますが、自己啓発は今まで以上にキャリア形成を促す効果があります。 |

ここで、OffJTの効果的な活用上のポイントをご紹介します。社外の研修や講習会に参加させても「効果が見えない」と感じられている方もいらっしゃるかもしれません。その場合は、社外の研修や講習会に参加させる「前」と「後」の、参加者への関わり方を見直すことで、大きく効果が変わります。

東京商工会議所では、関わりのポイントをわかりやすくまとめた「人材育成を成功させるための研修活用術」を発行しております。こちらも合わせてご参照ください。

STEP4:評価とフィードバックの仕組みと方法を示す

「評価」と「フィードバック」は、各組織の人事制度に基づき、制度概要をまとめた資料やフォーマットは整備されているものと思います。そこでここでは「人の成長を促す」フィードバックの進め方を簡単にご紹介します。

現在、評価・フィードバック面談はどの程度の時間、どのような形で進められているでしょうか。一般的には、約30分~60分、期初の目標と業績結果をもとに、どのような評価をされたかを伝え、次の期の目標や取り組みについて話し合うことが多いのではないでしょうか。

この進め方で継続的に成果を上げられている場合は特に問題はありません。これまで通りの進め方を継続いただくのが最善です。しかし、組織員の主体性の発揮につながっていない、当事者意識が感じられない、という悩みを抱えていらっしゃる場合は、フィードバックの仕方を次のように変えてみるのも一考です。

フィードバックの進め方

| 段階 | 要点 | 伝える言葉(具体的に)の例 |

| 導入(話の切り出し) | ねぎらいの言葉 取り組みへの感謝の言葉 周囲からの良好なコメント |

今期もよく取り組んでくれてありがとう。 〇〇さんが「□□さんが、毎週進捗を確認してくれたので、詰まっている時も状況を伝えられて、早めに対処できたので助かりました」と言っていたよ。 「生産性向上」という組織目標を意識した取り組みをしてくれていることに感謝しているよ。 |

| 目的の伝達 | 評価とフィードバックをする場であることを確認する | 今日は、この半年の取り組みの評価とフィードバックをしたいと思っています。その点については、認識が合ってますよね。 |

| 相手の取り組みのヒアリング | 先に、半年間の取り組みについてヒアリングを行う | この半年間、どんなことを意識して取り組みましたか?よかったら、 ・力を入れて取り組んだこと ・期初に予想していなかった ―よかった出来事や成果 ―アクシデントや成果を阻害したこと ・半年間を振り返って ―よかったこと ―今後に向けて見直したいことや更に力を入れて取り組みたいことについて、順番に話してもらえるかな

|

| 評価とフィードバックを伝える | 組織としての評価と上司としての所感を伝える |

|

| 次の期に向けた目標設定 | 次の期に向けた目標と具体的な取り組みの方向性を話し合う |

|

| 支援の申し出 | 次の期の成果に向けてできる支援を申し出る | 今後、どんなサポートがあったら取り組みやすいか、今でなくても構わないので、希望があったら遠慮なく教えてください。 (または、こういうサポートは合った方がいいですか?と提示する) |

| 締めくくり | 話し合いへの感謝 今後へのエール |

7.教育体系の策定

教育体系は、次の要素をフォームに落とし込むことで大まかな整理がしやすくなります。また、東京商工会議所「研修講座ガイドブック」の「階層別体系図」や各講座の「ねらい」「内容」などもテーマ検討などに大変役立ちます。

教育体系策定フォーム(例)

| 経営理念・方針 |

|||

| 中長期経営計画(重点施策)/計画立案の背景 (将来予測されるトピックス:顧客、業界動向など) |

|||

| 現在の人員構成上の特徴 |

|||

| 人材育成方針 |

|||

| 中長期計画達成における人材育成上の課題 |

|||

| 人材育成体系 | |||

| 対象 | 役割期待 | 必要な能力 | 教育テーマ(要素)/方法 |

| 上級管理職 | |||

| 中級管理職 | |||

| 初級管理職 | |||

| リーダー職 | |||

| 中堅職 | |||

| 5年目前後 | |||

| 3年目 | |||

| 2年目 | |||

| 新入社員 | |||

| 内定者 | |||

| これまでの教育実施状況 |

各組織で独自に取り組んでいる教育など |

||

8.ガイドブック策定をいかに進めるか―人材育成プロジェクトを通じたリーダーの育成

ここまで、ガイドブック策定のメリットから策定上のポイントなどをご紹介しました。メリットやポイントはわかっても、総務や人事部門の担当者だけで取り組む人員的、時間的余裕がない、とお感じになった方もいらっしゃるかもしれません。

その場合のお勧めは、「ガイドブック策定」を1つのプロジェクトとして扱い、非管理職層の中から次の管理職を担ってもらうことを期待する層を、各部署から1名程度選出し、3ヶ月程度の時間をかけ策定するプロジェクトの任に当たってもらうことです。プロジェクト化するメリットは大きく分けると3つです。

- 1)

- 組織全体の方向性や方針、人材育成に対する考え方をより深く理解できる

- 2)

- 人材育成の考え方、知識、スキルなどの専門知識を理解する人材が増える

- 3)

- 策定を通じて、他部署や管理職の役割や業務を再認識し、今後の組織活動に活かせる などです。

つまり、この過程を通じて「指導・育成」に関連する知識やスキルを体系的に理解できるため、ガイドブック策定プロジェクトが、そもそもの課題である「指導・育成者が育たない」問題を解決する機会となります。また、プロジェクトへの参加を通じ、主体性の発揮や社内連携など副次的効果も期待できます。

実際に、教育体系を新しく策定する、あるいは、見直す際に関わる人たちの多くは、人材育成に関連する知識やスキルを知ると「面白い」と感じるようで、職場で少しずつ試すようになり、組織運営が良好に変化していくことが多々あります。

9.おわりに

以上 多くの組織が抱える課題をもとに課題の整理の仕方から具体的なアプローチのポイントをお伝えしました。

- 1.

- 人材育成上の課題の実態ー人材育成に関する調査

- 2.

- 人材育成の主要課題ー指導・育成者不足をきっかけに人材育成を見直す

- 3.

- 人材育成の課題は経営計画づくりから始まっているー人が育つ計画づくりの要点

- 4.

- 人材育成に取り組むための手順―人材育成の4つの要素

- 5.

- 自組織の考え方や取り組み方をまとめた「人材育成ガイドブック」―策定の進め方

- 6.

- 「人材育成ガイドブック」策定の具体的アプローチ

STEP1:組織全体の方向性と人材育成の方向性を示す

STEP2:組織全体の人材育成の仕組みや基準となる要件を示す

STEP3:育成機会を明示する

STEP4:評価とフィードバックの仕組みと方法を示す - 7.

- 教育体系策定

- 8.

- ガイドブック策定をいかに進めるか―人材育成プロジェクトを通じたリーダーの育成

- 9.

- おわりに

人が育ち持続的に成果が上がり続ける組織風土・文化をつくりあげるには、場合によっては3年~10年がかりの取り組みが必要となります。決して簡単なことではありません。

しかし時間をかけてでも取り組む価値があります。その理由は、これまで同様の課題を抱える組織と共に取り組んでまいりましたが、一度基盤ができると、経営の意向は伝わりやすく、顧客動向など第一線の現場で起きている情報も早い段階で経営層に届くようになります。そのような組織では、問題を未然に防止でき、早期の段階で収束させることが可能になります。また、持続的な成果も上がりやすくなります。

そして、それ以上に、組織員一人ひとりが自身の仕事に誇りを持ち、イキイキとした表情で取り組む姿は、誰の目にも清々しく映ります。組織員が幸せを感じながら働くことができる環境をつくること。それができれば、人も組織も自ずと成長します。そのような成長を支援する各種サービスを東京商工会議所ではご提供しております。ご相談ください。

-

原田 由美子(はらだ・ゆみこ)

シックススターズコンサルティング代表

人材育成、キャリアコンサルタント。東商の研修講座講師も務める。

人材育成に東商の研修講座の活用を

東京商工会議所の研修講座は、◆新入社員・若手社員向けの研修講座から管理職向けの研修講座など約150に及ぶ「多彩なテーマ」

◆企業の経営課題の解決に資する知識・スキルが習得できる「実務直結型講座」

◆他社の受講者と交流や意見交換ができるグループ討議を取り入れた「共感・交流」

◆受講者満足度・派遣企業担当者満足度が約90%と「高い満足度」

などの特徴があります。東京商工会議所会員は約50%OFFの会員価格で受講していただけますので、ぜひご活用ください。

東商の研修講座 詳しくはこちら

東商の新入社員研修と階層別研修

新入社員向けの研修講座(新入社員研修)

近年の新入社員の就業観などを踏まえ、育成に向けたポイントを押さえた新入社員研修をご用意。ビジネスの基礎・ビジネスマナーを学ぶ講座や、ワード&エクセル、仕事の段取り力、報連相など即戦力となるためのスキルを学ぶ講座などを多数ラインナップ。 2025年度新入社員向け

ビジネス基礎・ビジネスマナー講座一覧

先輩社員・管理職向けの研修講座(階層別研修)

今時の上司に求められる部下指導スキルの習得につながる講座を管理職向けから若手社員向けなど階層別にご用意。仕事の指導力を養成する講座や、若手社員とのコミュニケーション力を養成する講座などをラインナップ。 若手・中堅社員から管理職まで

階層別研修講座一覧