人材採用・育成コラム

「人材定着」が企業の未来を決める!

離職を防ぐ採用、職場づくり、具体的施策を解説

人材定着が企業の将来を決める

人材定着(リテンション)が叫ばれる背景

年功序列・終身雇用制度の崩壊

皆さんのまわりで「最初に就職した会社に定年まで勤めた人」は何人いますか。

以前とくらべて「転職は当たり前」。もはや終身雇用制度は崩壊しつつあります。

知識・経験を持った人が入社してくることで年功序列も難しくなっています。合併、事業承継、M&Aなどにより経営者や組織が変わる可能性もあります。

「就職すれば一生安泰」「会社が守ってくれる」時代はもう終わり。一人ひとりが能力を高め、激変する環境に対応する必要があるのです。

ジョブ型雇用の開始

これまで日本では、採用後に育成し、本人の適性を見て配属先を決める「メンバーシップ型雇用」が主流でした。

転職が当たり前の現代は、長期間かけて人を育てるのが難しく、「仕事(ジョブ)ができる人」(仕事に必要なスキル・経験・資格などを持つ人材)を採用する「ジョブ型雇用制度」が徐々に進んでいます。

企業は即戦力が得られ、従業員は異動や転勤が少ないなどのメリットがあります。

人材の流動性が高まっている!

「人材の流動性」ときくと経営者や人事の方はデメリットを感じるかもしれません。

「やっと採用できたのに途中で辞められた……」

「優秀な従業員が他社に行ってしまった……」

でも人材の流動性はメリットもあります。

「新事業や新商品を始めたいが、社内は未経験者ばかり……」

「従業員を1から教育している時間がない……」

欲しい人材が即戦力で採用できれば、自社が成長・発展できる可能性があるのです。

採用そのものが難しい…

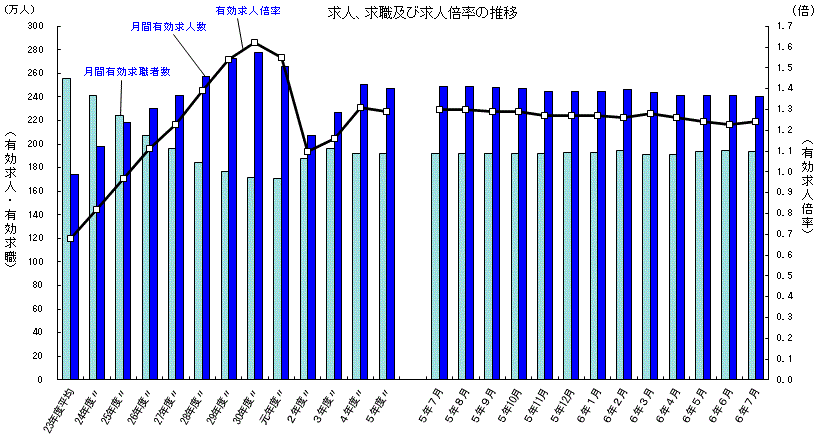

有効求人倍率の推移

有効求人倍率とは、ハローワークで企業が募集する仕事の数(有効求人数)÷仕事を探している人の数(有効求職者数)です。

有効求人倍率が1より大きいと、求人に対して応募が不足、つまり人手不足であることを表しています。

令和6年7月の有効求人倍率(季節調整値)は1.24倍、都道府県別(受理地別)で最も高かったのは東京都の1.84倍でした。依然として人手不足の状態です。

皆さんも「募集をかけても採用できない」「退職者が出ている」など人手不足を痛感しているのではないでしょうか。

企業は「選ばれる」側

「就職氷河期」など就職難の時代、企業は「雇ってやる」スタンスだったのでは?

現代は立場が完全に逆転。人手不足=売り手市場、つまり応募者が企業を「選べる」のです。

ということは、欲しい人材から見て魅力・価値が感じられる企業であることが重要です。

自社に、他社とくらべた魅力・価値はありますか?

応募者が「働いてみたい」と思える企業でしょうか?

人手不足の今こそ、自社の価値を改めて整理・アピールする必要があるでしょう。

採用難の実態!

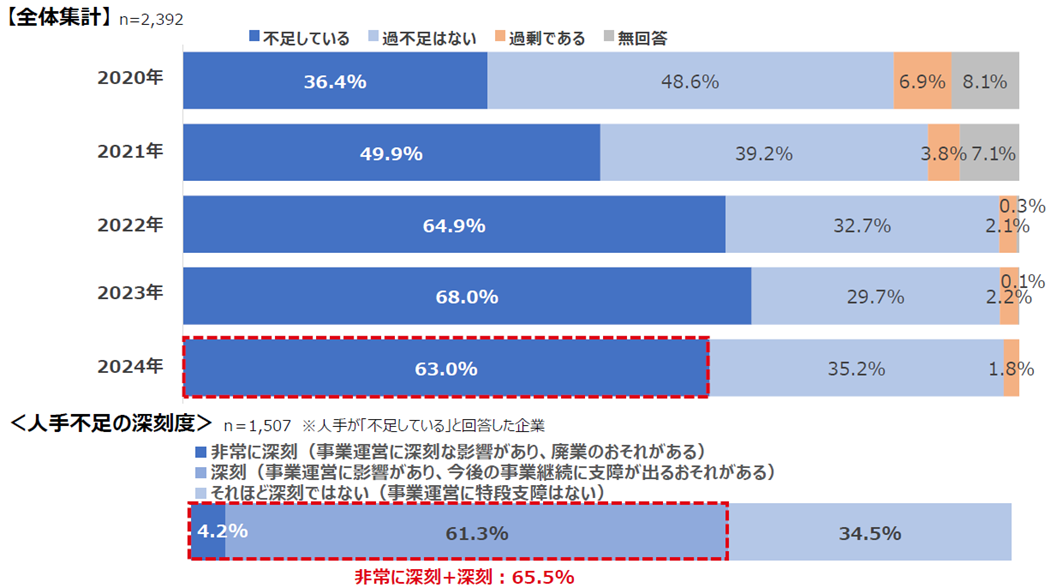

東京商工会議所「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査」(2024年9月5日)によると、人手が「不足している」が6割を超えました(63.0%)。

「人手不足」と答えた企業の6割超(65.5%)が、事業運営への影響について「非常に深刻(廃業のおそれ)」(4.2%)または「深刻(事業継続に支障が出るおそれ)」(61.3%)と回答しています。

人手不足により、事業継続そのものが難しい深刻な事態となっているのです。

「ヒト」が「モノ・カネ・情報」を生む!

人材が定着するメリット

企業の経営資源は「ヒト・モノ・カネ・情報」。

このうち「ヒト」は最も重要です。というのも「モノ・カネ・情報」を活用して企業を成長・発展させられるのは「ヒト」のみだからです。

「ヒト」が定着・育成するメリットは次のとおりです。

- 事業維持:人手が足りて事業が続けられる

- 生産性向上:人が成長するにつれ「正確さ」「早さ」「品質」が向上

- 売上・利益の増加:生産性が高まることで売上・利益が増加

- 企業の成長・発展:新事業・新商品等で事業拡大

人材が離職するデメリット

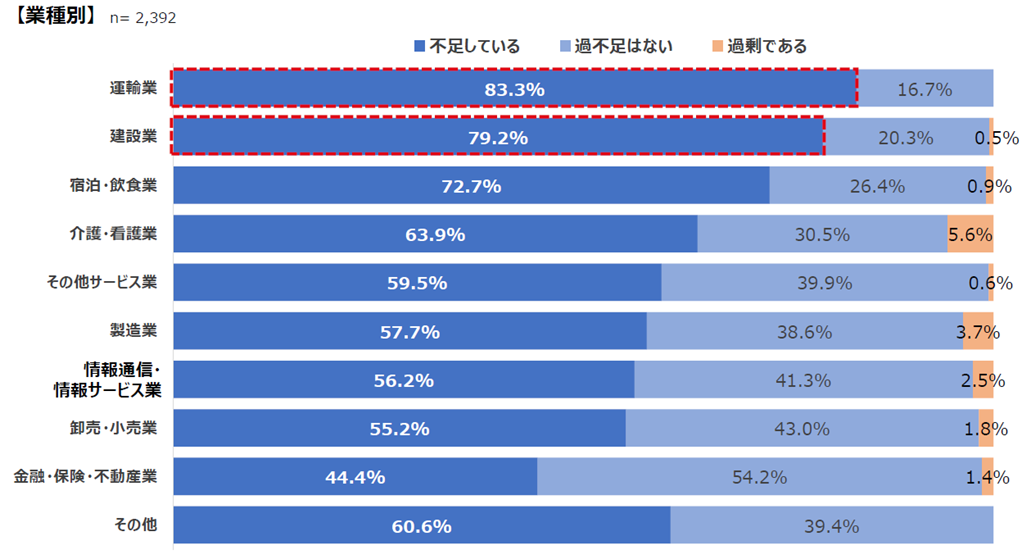

東京商工会議所「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査」(2024年9月5日)によると、人手が「不足している」との回答は、運輸業(83.3%)、建設業(79.2%)で約8割に達しています。

人材が離職すると次のような困った事態が想定されます。

- 運輸業:配送が著しく遅れる地域が発生

- 建設業:インフラの維持管理や災害後の復旧が遅れる

- 宿泊・飲食業:予約数・客数の削減・減少。稼働率低下。サービス低下

- 介護・看護職:利用者・患者・回数・時間の削減・減少。必要な介護・看護が不可能

人手が確保できず業績が悪化して起こる「人手不足倒産」も増加傾向にあります。

なぜ人材が定着しないのか

外的要因

転職市場の活況

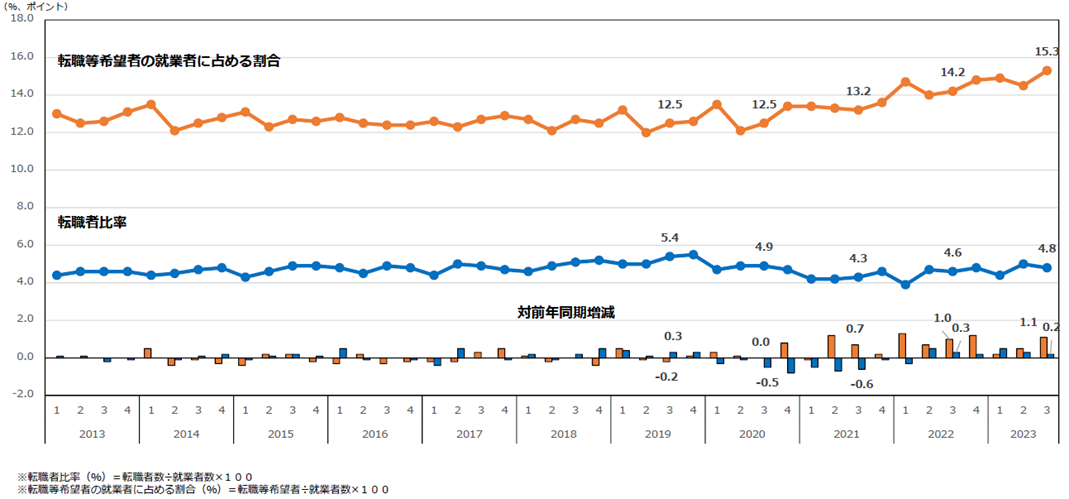

総務省統計局「直近の転職者及び転職等希望者の動向について(2023年12⽉18⽇)」によると、就業者のうち転職者は325万⼈で1年前にくらべ12万⼈増加(6期連続)しました。転職等希望者は1035万⼈で78万⼈増加(10期連続、過去最多)しています。

転職希望者の割合が右肩上がりで増え、転職意欲が高まっていることが分かります。

本調査では、「転職者」「転職希望者」をそれぞれ次のように定義しています。

「転職者」:就業者のうち、前職のある者で、過去1年間に離職を経験した者

「転職等希望者」:就業者のうち、現在の仕事を辞めて他の仕事に変わりたいと希望をしている者及び現在の仕事の他に別の仕事もしたいと希望している者

転職市場が活況な理由は、有効求人倍率の高さに加え転職支援サービスの充実があります。 首都圏ではインターネットや公共交通機関で「転職」の広告を頻繁に見かけます。

「超・売り手市場」

売り手市場に拍車がかかるのは次のような背景もあります。

●少子高齢化

「生産年齢人口(15〜64歳)」の中核的な働き手が減少し、人材の獲得競争が激化。

●内定辞退

複数社から内定を得やすく、内定を出しても辞退される例が増加。

●離職増加

「辞めても他に就職先がある」と安易に就職・離職する例が増加。

●労働条件競争

給与引き上げ・福利厚生制度充実など労働条件の競争が激化。

働き方が多様に!

以前から推奨されてきた「働き方改革」「ワークライフバランス」に加え、新型コロナウイルス感染症が流行したことで働き方は劇的に変わりました。

「仕事=出社」「繁忙期は残業が当たり前」という以前の“常識”が崩壊。

在宅ワーク、時短勤務、フレックスタイム、ワーケーションなど、勤務形態そのものが多様化しています。

その結果、介護や育児・病気治療中の人などが在宅ワーク可能な企業に転職する例が発生。多様な働き方が難しい企業では人材獲得が一層厳しくなっています。

内的要因

「就社」意識が希薄になっている?

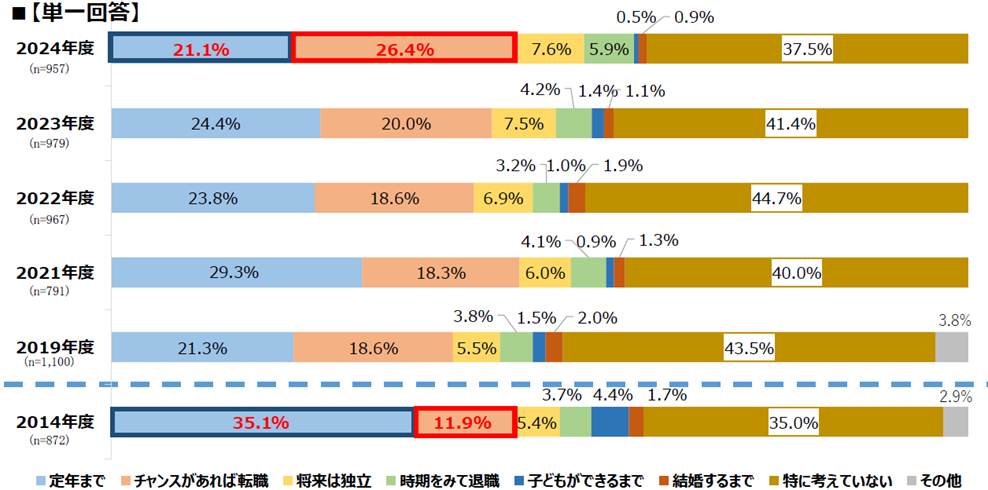

東京商工会議所「2024年度 新入社員意識調査」(2024年4月22日)によると、「就職先の会社でいつまで働きたいか」との質問に「定年まで」という回答は21.1%で、2014年度の35.1%より14.0ポイント減少しました。また、「チャンスがあれば転職」は26.4%で、2014年度の11.9%から14.5ポイント増えました。新入社員の「長期勤続志向」は低下しており、「この会社に骨を埋める」いわゆる「就社」意識が希薄になっています。

採用のミスマッチ「こんなハズでは……」

ミスマッチとは、企業側または従業員側が感じる入社前/入社後のギャップです。

「面接では気づかなかったが、まさかこんな人だったとは……」

「想像していた仕事と実際にやる仕事が全く違う……」

ミスマッチの原因は次のとおりです。

▼どんな知識・経験を持つ人を採用したいか基準があいまい

▼入社前に担当業務を具体的に説明していない

▼どのように仕事を教えるか入社前に説明していない

ミスマッチを防ぐには、入社前に自社や担当業務についてできる限り具体的な情報を伝えておくことが重要です。

将来の展望が描きにくい…

将来の展望には「ビジョン」「目標・計画」などがあります。

ビジョンとは「将来のありたい姿」、「目標・計画」は何年後にどの程度にしたいか具体的に設定するものです。

「将来は東京で一番になります」

「そのために、3年後売上〇〇円、最新設備の工場を建設します」

ビジョンや目標を伝えることで従業員は「夢がある」「将来有望だ」と安心します。

将来の展望が不明だと、従業員は不安を感じるのではないでしょうか……。

正当に評価されない…

「人事評価制度」とは仕事の成果・能力・意欲などを判断・評価するものです。

人事評価制度があると、目標や行動基準が明確で、公平・平等に昇進・賃金が決められます。

努力が給与に反映されれば従業員のモチベーション(動機づけ・目的意識)が高まります。

「この会社は頑張っても報われない」「上司から正当に評価されない」

こんな不満が起きる前に、人事評価制度の導入を検討してみてはいかがでしょう。

労働条件・職場環境

「令和5年雇用動向調査」(厚生労働省)で転職入職者が前職を辞めた理由をみると、男性は「定年・契約期間の満了」16.9%が最も多く、次いで「職場の人間関係が好ましくなかった」9.1%となっています。

女性は「職場の人間関係が好ましくなかった」13.0%が最も多く、次いで「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」11.1%となっています。

男女とも「職場の人間関係が好ましくなかった」が退職の大きな原因です。

日頃から上司・先輩は職場の人間関係に目を配り、何かあれば早く相談してもらうなどの対策が望まれます。

人材が定着する職場

明確な入社動機がある

定着する(辞めない)従業員は、ハッキリとした動機を持って入社してきます。

「この商品が好き」

「販売職が好き。向いている」

「経理の仕事が自分に合っている」

「この仕事が面白そう」

モチベーションが高い人は、簡単にはへこたれません。

人手不足の現在、企業は「誰でもいい」と採用をあせってしまうかもしれません。

長い目でみると、自社や仕事に興味・関心がある人を採用することが定着・育成につながります。

企業に「Welcome感」がある

人が定着する職場には次のような特徴があります。

「先輩に話しかけやすい」

「迷っていると周囲が言葉をかけてくれる」

「分かりやすく仕事を教えてくれる」

「分からないことが何でも聞ける」

上司・先輩が「新人=大切な人材」であることを十分理解し、「Welcome」の姿勢で接しているのです。

「楽しさ」が実感できる

従業員にとって、給料・賞与、肩書き・ポスト、福利厚生など「労働条件」は重要です。

ただ「やりがい」「楽しさ」は決して労働条件だけではありません。

職場が楽しいか、仕事の達成感があるか、などキモチの面も重要です。

「お客様から感謝されるのが張り合い」

「上司・先輩が自分を認めてくれる。ほめてくれる」

「任せてくれる。割と好きなようにやらせてくれる」

「ねぎらう」「感謝する」「ほめる」などの「承認」により「楽しい職場」を作り、人材定着につなげましょう。

人材定着のポイント

採用時の注意点

入社前に正しく情報提供~“玉虫色は逆効果”

求人情報には、業務内容、契約期間、試用期間の有無等、必ず掲載する事項があります(職業安定法:労働条件等の明示)。

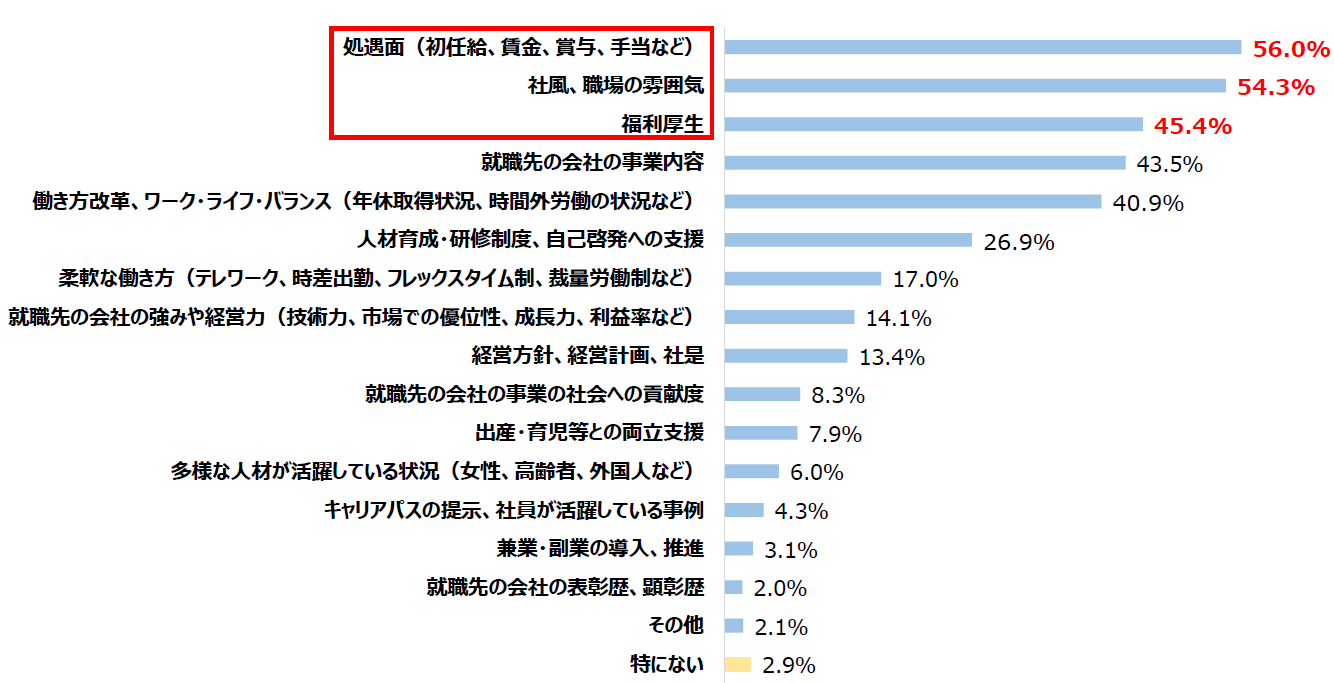

なかでも求職者が注目する情報は「処遇面」「社風・職場の雰囲気」「福利厚生」です(東京商工会議所「2024年度 新入社員意識調査」(2024年4月22日)より)。

企業側は、良い印象を与えたいあまり、求人情報でマイナス面を隠しがちです。

- 良い点ばかり伝え大変な仕事・難しい作業を伝えていない

- 休日出勤や残業の有無などリアルな現状を伝えていない

- 教育・研修制度を伝えきれていない

- 職場環境や労働環境を伝えきれていない

入社してはじめてマイナス面を知ることは、ミスマッチや早期離職につながります。

“玉虫色”ではなく、あえてデメリットも伝え、求人情報の信頼性を高めましょう。

面接でこれだけは確認しよう

採用面接では求める人材にマッチするか具体的に聞きだします。

●前職の内容、成果、所感、等

●職歴、職務内容、得意/苦手な仕事、退社理由、等

「どんな仕事が得意でしたか?」

「やってみて大変だったことはどんな点ですか?」

●自社・職務への興味・関心・意欲・熱意

「当社のどのような点に魅力を感じていただけましたか?」

「やってみたい仕事は何でしょうか?」

試用期間はシビアに見極めて

試用期間中、企業側は次のような適性を慎重に見極め、本採用する/しないを判断します。

- 性格

- コミュニケーション力

- スキル:経歴書等の記載どおりか

- スキル:求める人材像としてのスキルがあるか

- 社風に合うか

人材は組織の大切な財産

人権・能力・個性を尊重

昔、従業員を「コマ」扱いする発言をきいたことはありませんか。

「ウチの部隊を送る」「今回コマが足りない」等々。

機械は壊れたら替えられますが、人は組織の大切な財産。尊重して接したいものです。

例えば、相手が部下・後輩でも「お願いします」「ありがとうございます」「お疲れさまです」等、丁寧語で話すことで敬意が伝わります。

日頃から人権・能力・個性を尊重した言葉遣いを心掛けましょう。

多様性を認める(ダイバーシティ)

「ダイバーシティ(diversity)」とは次のような意味です。

●国籍、性別、年齢などにこだわらず様々な人材・多様な働き方を受容する考え方

●違いを積極的に認め適材適所で実力を発揮することで柔軟で創造的な企業活動が期待できる

現代の職場は、年代、習慣、性格、能力、価値観など多様な人の集合体です。

昔は「〇〇は男性の仕事」「〇〇は女性がするのが当たり前」という言い方がありました。

今はお互いの“違い”を“活かし”、多様な人材に活躍してもらう時代です。

例えば、これまで男性が多かった運送業、ドライバー、建設業などの職場で女性従業員が増え、新しい付加価値やメリットを生んでいます。

キャリアパスの提示

「キャリアパス」とは企業内でキャリアを積み重ねてゆくプロセスを示したものです。

例えば等級・階級・職務・職位などです。

キャリアパスがあることで、将来の自分がイメージでき、目標達成の意欲が湧きます。

「将来、販売部長になって、営業成果を出したい」

「将来、工場長になって、品質の高い製品を作り上げたい」

いかがでしょう。将来の夢が描けるので従業員のモチベーションが上がりそうですね。

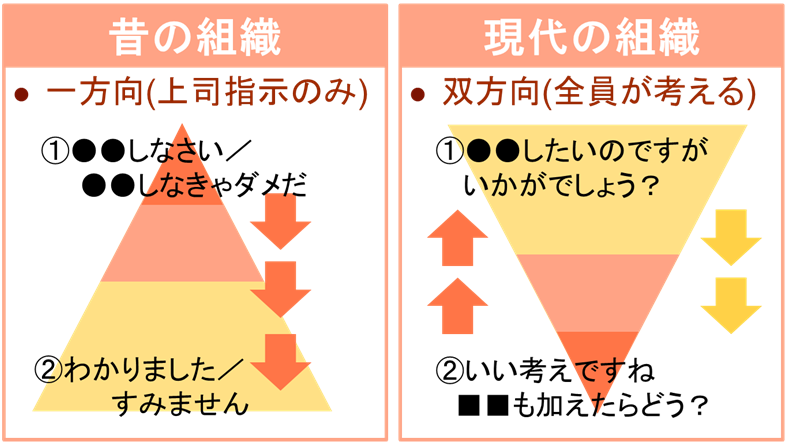

フラットな組織運営「横から目線」「風通しの良さ」

昔の組織は比較的トップダウンが強い傾向がありました。上司は指示する人、部下は指示どおり動く人、というイメージでしょうか。 現代はフラット(平ら)な組織が多くなっています。上司・先輩の「上から目線」のみではなく、対等な「横から目線」でやりとりしやすくなっています。 フラットな組織は、ものを言いやすく、ききやすいものです。 「風通しの良い」職場にすることで、人材が定着・活躍しやすくなるでしょう。

<濃いオレンジ色:経営者層、薄いオレンジ色:管理者層、黄色:一般従業員>

イマドキのコミュニケーション

上司・先輩がまず意識改革

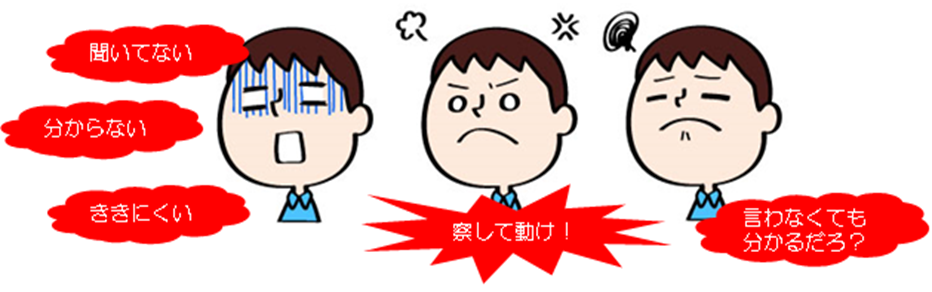

試用期間中の新人は不安がいっぱいです。

「この職場で私はやっていけるかな?」

「この上司・先輩と働いていけるかな?」

上司・先輩が先手で「気配り」「言葉かけ」をすると新人は安心します。

また、皆さんが上司・先輩から「されて嫌だったこと」は、部下・後輩にはしないようにしましょう。

上司・先輩はコミュニケーションが取れる?

「コミュニケーション」とは、人間が互いに意思・感情・思考を伝達し合うこと。言語・文字、身振り・表情・声等の手段があります。 上司・先輩同士がコミュニケーションを取っている職場は、新人もコミュニケーションを取りやすくなります。

●コミュニケーションがある組織:情報共有が早い、働きやすい、風通しが良い

▲コミュニケーションがない組織:情報共有が遅い、言いにくい/聞きにくい

心理的安全性を高めよう

人材定着に欠かせない重要な役割が「メンター(話し相手/相談相手)」です。

メンターとは、新人が職場に慣れるまでの話し相手や相談相手のこと。できれば、新人と同年代、1~3年上の先輩が望ましいです。

メンターがいると新人の心理的安全性が高まり、定着率が各段に上がります。

心理的安全性とは「安心して聞ける・話せる」という気持ちです。

上司・先輩から「挨拶する」「話しかける」「ねぎらう」「感謝する」「ほめる」「傾聴する」などを心掛けると心理的安全性は高まります。

面談・1on1の実施

面談とは「意見を聞き取り、意思疎通を図り、合意形成する」方法です。

「目標管理制度」を実施する企業では、半年に1回程度の面談を行うことが多いようです。

近年は月1回など高い頻度で面談する「1on1」も広まっています。

面談では、良い点や頑張っている点を伝えてモチベーションを高めます。

また、部下が仕事についてどう感じているか、あるいは悩んでいるかなども聞きだします。

「面談で上司に話せてスッキリした」など“ガス抜き”の効果もあり、離職防止に一役買っています。

OJTを抜本的に変える

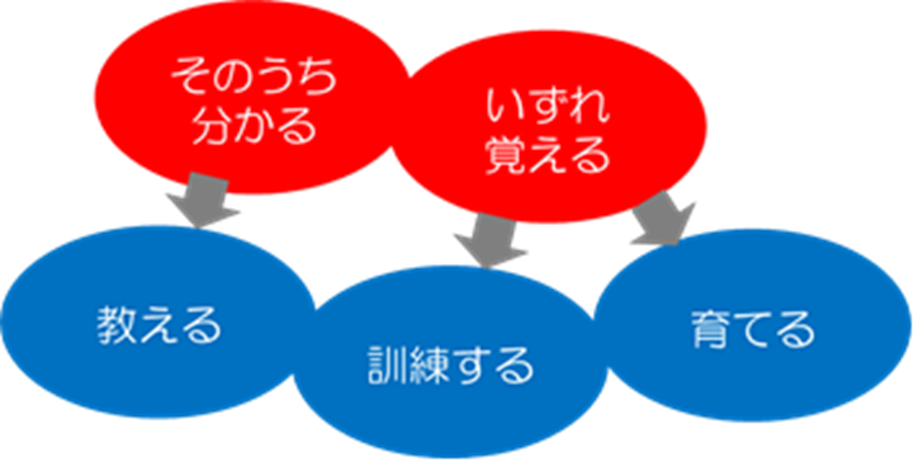

昔の指導法を忘れよう~「見て盗む」「背中を見て覚える」~

-

昔、仕事は一緒に働きながら「背中を見て覚える」「盗む」ものでした。

現代は計画的に「育てる」ものです。「まず教える」「できるまで訓練する」「できたらほめる」「間違えたら直す」など、手をかけて段階的に育てます。

ベテラン社員の方、今は次のような“昔話”は通じません。ご注意ください。

「私が若い頃はろくに教えてもらえなかった」

「マニュアルなどはなく、口伝えで覚えた」

「先輩の仕事を見て盗んだ」 -

標準化(マニュアル・ルール・手順)

入社1年目は仕事の基本・基礎を教える時期。「マニュアル」「ルール」「手順書」を使うと、次のメリットがあります。

- “正解”“よりどころ”があり安心して覚えられる

- 忘れても見返すことが可能。失敗を防げる

- 上司・先輩が何をどこまで教えたか分かる

- 上司・先輩が何度も同じ説明をしなくて済む

- 仕事の進め方が統一され品質が上がる

最近の若手社員は「活字離れ」「動画世代」です。したがって次のようなマニュアルが見てもらいやすいです。

マニュアルがない事を教える場合は「メモを取ってください」と指示しましょう。

「我流のOJT」はダメ

OJT(On-the-Job Training:職場内訓練)とは仕事を通じて知識や技術を教育すること。

大切なのは「成功体験」を積ませること。「できた」「この仕事ならやれそう」と思わせることが定着につながります。

OJTは次の5ステップで進めると「できた感(成功体験)」を与えられます。

■Step1:仕事の内容・手順を説明

「これから○○を説明します」「分からない点はなんでも聞いてください」

■Step2:先輩が手本を見せる

「これから実際にやってみます」「まずA、次にB、最後にC、の順です」

■Step3:先輩・後輩で一緒にやる

「一緒にやりましょう」「いいですね……あ、ストップ!もう一度やり直しましょう」

■Step4:後輩に実践させる

「今度は自分でやってみましょう」「大丈夫、できますよ」

■Step5:「できた感」を与える

「できましたね」「私が新人の頃より覚えが早いです」

承認8割:リクエスト2割

相手が教えたとおりできるようになったら承認します。

間違えた場合は次のような言い方でやり直してもらいます。

●理由を添える

「けがをする恐れがあるので、ヘルメットをかぶってください」

●マニュアル・テキスト・見本に立ち返る

「こちら、品名が抜けています。書き加えてください」

●肯定表現を心掛ける

×否定表現 「〇〇しなきゃダメ!」→相手を責める言い方

〇肯定表現 「○○するといいですよ」「〇〇しましょう」→相手を支える言い方

「承認8割:リクエスト2割」の割合を意識すると、「ほめる」「注意する」のバランスが良くなります。

Off-JT(Off-the-Job Training:職場外訓練)を活用する

OJTに加え、公開型研修講座等のOff-JTを活用しましょう。

専門知識が得られることに加え、他社との情報交換によって「生きた情報」が得られます。

自身の知識・技術を再確認でき、自信をもって働けるようになります。

現在の業務に直結する研修を受講すれば、職場で即・実践できます。

主役意識を持たせるには

本人がしたいことは何?

-

採用のミスマッチの一つに「思っていた仕事ができない」という不満があります。 意欲を高め、主体的に働いてもらうために、可能な限り本人の意向を尊重しましょう。

中小企業のメリットは「やりたいことができる」「仕事の自由度が高い」ことです。 入社から2~3年経ち中堅社員になったら、本人がしたい事を中心に仕事を任せていきます。 自分で目標・計画を立てて実行し「PDCAサイクル」を回すよう促します。 -

ティーチング(教える)とコーチング(任せる)を区別しよう

新入社員に対しては、マニュアル等を元に仕事を教えます。この時、上司・先輩が取るコミュニケーションがティーチング(教える)です。 中堅社員になったら、自分で考えて行動するよう促します。このコミュニケーションがコーチング(任せる)です。 コーチングでは、上司・先輩は「聞き役」になり、部下・後輩の考えや発言を傾聴。アドバイスもごくシンプルなものにとどめます。 皆さんの部下・後輩は現在ティーチング段階ですか?それともコーチング段階ですか? 相手の成長に合わせて育て方を変えていきましょう。

| ティーチング(教える) | コーチング(任せる) | |

|---|---|---|

| 上司・先輩の役目 | 教える | 部下・後輩自身が考えるよう促す |

| 主役 | 上司・先輩 | 部下・後輩 |

「過干渉」が主役意識を奪う!

中堅社員に対し、上司・先輩が細かいことで口を出しすぎていませんか。

「過干渉(マイクロマネジメント)」には次のデメリットがあります。

▼部下が指示待ちになる(上司から指示された後でやればいい)

▼部下の自立を妨げる(どうせ上司が決めるから黙っていよう)

▼上司の仕事が増える

▼上司が忙しくなる

「エンパワーメント」とは、動機付けをはかりながら権限を委譲することです。

部下・後輩が育ってきたら、口を出すのを控え、徐々に自由意志に任せていきましょう。

-

上岡 実弥子

株式会社キャラウィット 代表取締役

中小企業診断士

長野県伊那市生まれ。学習院大学卒業後、雪印ドール株式会社マーケティング部、 株式会社日経スタッフ派遣社員等を経て、中小企業診断士取得。神奈川県横浜市で有限会社レッツを設立(取締役社長)、その後株式会社キャラウィットに組織変更(代表取締役)。著書に「ジミベン!(ジーオー企画)」「女性のための経営がわかる本(信濃毎日新聞社)」「社内コーチング導入マニュアル(同友館)」等多数。女性有資格者として「Domani(小学館)」、「日経Smart Woman」等のインタビュー記事もある。

社員の成長・定着に「研修講座」の活用を

東京商工会議所の研修講座は、◆新入社員・若手社員向けの研修講座から管理職向けの研修講座など約150に及ぶ「多彩なテーマ」

◆企業の経営課題の解決に資する知識・スキルが習得できる「実務直結型講座」

◆他社の受講者と交流や意見交換ができるグループ討議を取り入れた「共感・交流」

◆受講者満足度・派遣企業担当者満足度が約90%と「高い満足度」

などの特徴があります。東京商工会議所会員は約50%OFFの会員価格で受講していただけますので、ぜひご活用ください。

東商の研修講座 詳しくはこちら

東商の新入社員研修と階層別研修

新入社員向けの研修講座(新入社員研修)

近年の新入社員の就業観などを踏まえ、育成に向けたポイントを押さえた新入社員研修をご用意。ビジネスの基礎・ビジネスマナーを学ぶ講座や、ワード&エクセル、仕事の段取り力、報連相など即戦力となるためのスキルを学ぶ講座などを多数ラインナップ。

先輩社員・管理職向けの研修講座(階層別研修)

今時の上司に求められる部下指導スキルの習得につながる講座を管理職向けから若手社員向けなど階層別にご用意。仕事の指導力を養成する講座や、若手社員とのコミュニケーション力を養成する講座などをラインナップ。

ビジネス基礎・ビジネスマナー講座一覧