攻めの脱炭素事例集

食料品製造業

若手中心の「省エネ委員会」で小さな改善を積み重ね

自分事化することで工場全体の省エネ対策を推進

イトウ製菓株式会社

- 東商脱炭素“塾

目次

事業概要と取り組みの背景

FSC®認証紙をパッケージに採用し環境保護に注力

「ミスターイトウ」の愛称で広く知られるイトウ製菓が設立されたのは1952年。以来、クッキー・ビスケットの専業メーカーとして、お客様の満足を第一に考え、おいしく、安心・信頼のできるクッキーづくりを目指してきた。チョコチップクッキーをはじめとする「ベーシックシリーズ」や「ラングリー」シリーズ、「カルケット」など数多くのヒット商品を手がけ、現在もクッキー・ビスケットの可能性を広げる挑戦を続けている。

同社は、2016年から使用済み商品トレーなどの発泡スチロールを再利用したエコトレーを使用する資源循環に取り組むともに、2018年からは、「ラングリー」シリーズをはじめとする商品の包装箱にFSC®認証紙を採用した。加えて、食品ロスを少しでも削減するため、週2回規格外の商品を工場直売所で販売するなど、CSR(企業の社会的責任)活動を実践している。

※FSC®認証とは、森林の適切な管理と、その森林から生産された製品の流通を認証するものであり、消費者が「環境に配慮した選択」をする際の重要な目印になる。

規格外の製品は週に2回工場内直売所で販売し、廃棄ロスを削減。クチコミで大人気

取り組み内容

省エネ委員会による地道な取り組みを継続

同社は、CSRだけでなく、省エネルギーについても積極的に取り組んでいる。改善の取り組みとして、各職場区から選出された代表1名と設備担当らによる総勢10名の「省エネ委員会」の設置がある。この委員会は、工場内のエネルギーの使用状況を把握し、効率化・削減を目的に、月に1度論議し改善のPDCAサイクルを回すことがミッション。ここでの改善事例として、照明のLED化の推進と工場内のサーキュレーターの設置があった。

サーキュレーターを設置することで、エアコンの涼風を行き渡らせ、職場環境の改善にも効果

LED化の推進にあたっては、施工について単に業者に委託しての切り替えではなく、自社の電気主任技術者の管理のもとでLED照明の配線工事を行ったことが特徴的だ。というのも、業者に依頼すると、施工中は生産ラインを止めなくてはならず、稼働率・生産性に影響が出かねない。自社で施工を行うことで、生産計画に合わせて作業スケジュールを組むことができた上、コスト削減につながった。

自社の電気主任技術者のもとでLED照明の配線工事を実施。コスト削減に貢献

また、工場内に新サーキュレーターを設置したことも大きなポイントのひとつ。クッキーやビスケットをオーブンで焼き上げる際には、高熱が排出されるため、工場内の室温は上昇する。特に夏場は、エアコンをフル稼働させても暑く、エネルギー使用量は大幅に上がる。そこで、サーキュレーターを活用することで隅々まで涼風を行き渡らせるようにした結果、エネルギー使用量の低減はもちろん、職場の環境改善にもつながった。こうした取り組みにより、2025年時点での過去5年間では、売上の増加に伴い生産量も伸びているにもかかわらず、エネルギー使用量削減の努力目標(年平均1%以上)を着実に達成している。

クッキーやビスケットをオーブンで焼き上げるため、工場内は熱がこもってしまう

東商脱炭素“塾”受講のきっかけ

同社は、生産拠点として茨城県小美玉市内に第1工場と第2工場を構えている。第1工場は1968年、第2工場は1985年に製造を開始。その後、2004年に第1工場の増改築工事を行ったが、いずれも設備の更新が課題だった。そこで同社では、第1工場に隣接する場所に新工場を建設することを決定(2026年竣工予定)。新工場では、省エネや脱炭素の取り組みをさらに進めるためにどのように取り組むべきなのか。計画立案にあたってのヒントを得たいと考え、東商「攻めの脱炭素“塾”」に参加した。

1968年に設立された第1工場。当時の変電室が残っていたため、2024年夏に交換

成果と今後の展望

東商脱炭素“塾”受講の成果

塾では食料品製造コース(※2023年度のみ実施のコース)に参加し、自社のCo2排出削減計画を策定するなどの実践的な学習の機会を得た。ここでの学びを通じて、もっとエネルギー使用量を削減できる可能性を感じ、省エネセンターによる省エネ診断を受けたところ、オーブンの排出熱による「熱漏れ」を指摘されるなど「まだまだ省エネ化できる余地がある」と診断された。

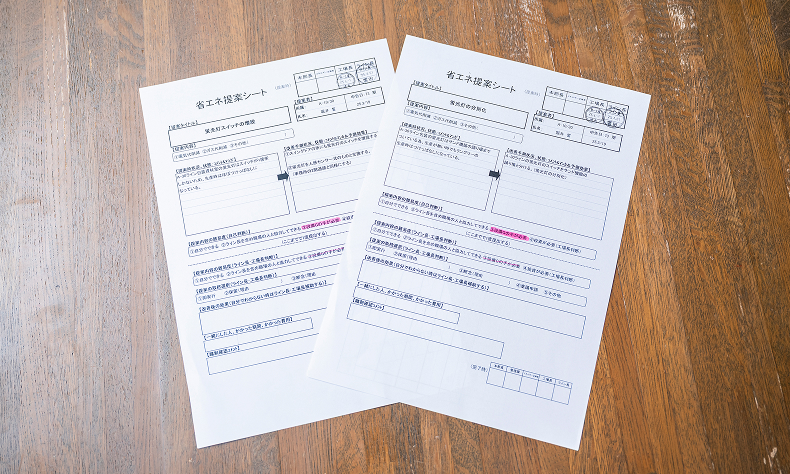

これを受けて同社では、若い世代の発想や行動力に期待し、2025年1月に省エネ委員会のメンバーを一新。20代の従業員を増やし、若返りを図ることにした。その際、新メンバーには「自分の家のことだと思って、省エネに取り組んでほしい」と伝えて自分事化を図るとともに、改善策を思いついたら「省エネ提案シート」に記入して提出することを求めた。新たな視点が加わったことで、省エネ委員会の活動が以前にまして活発化。具体的には、必要のない場所で電気をつけたままにしないために、スイッチの増設や照明の分別化、人感センサーの導入などが検討されるようになった。

省エネ委員会のメンバーによる「省エネ提案シート」。小さな改善が大きな効果を生む

異常や故障を見逃さないために、分電盤にあるアンペアブレーカーの数値を毎朝確認

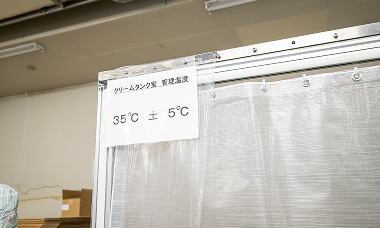

また、熱漏れについても、若手社員を中心にDIYで対策を講じた。そもそも熱漏れが問題視されるのは、働く環境の改善もさることながら、製造工程に影響が出るからだ。例えば、クッキーの間に挟むクリームは、生産ラインに流す前はやわらかくしておくため熱しておく必要があるが、製品として完成すると、溶けないように冷却しなければならない。熱漏れによって室温が上がると、冷却のためのエネルギーを過剰に使用しなくてはならなくなる。

そこで、熱を遮断するためにビニールシートの囲いを設置したり、断熱材を張ったりするほか、扉には「開放厳禁」という注意喚起の掲示物を貼付。同社では従業員の約20%が外国人のため、掲示物には日本語以外の言語も記載した。

熱漏れ対策の一環として、ビニールシートの囲いを設置。消防法に則り火災報知器も

こうした取り組みに加え、新工場の建設にあたり、隣接する第1工場の変電室を更新するとともに、不要な倉庫も解体したことで電気使用量が低減した。おかげで、2024年4月~2025年3月までの期間は工場全体(第1工場と2工場の合計)で、エネルギー使用量を原単位で3.1%(前年比)削減することに成功した。

工場内の扉には「開放厳禁」と貼り出して熱漏れを注意喚起。日本語以外の言語も記載

新工場では省エネ設備、PPAスキームによる太陽光発電設備を導入予定

今後、省エネ・脱炭素化をさらに進めていくために、新工場では、これまでの専門機関による診断結果や省エネ取り組みによる経験・知見を踏まえ、特に空調設備を中心とした効果的な省エネ設備の設置・整備を予定している。その上で、2030年には2024年度比で、原油換算で同水準、原単位で20%削減を目指す。また、PPAスキームによる太陽光発電設備の設置・利用を検討しており、再生可能エネルギーへの転換、電力の地産地消を通じて、脱炭素社会・持続可能な社会への貢献をしていく考えだ。

イトウ製菓株式会社 執行役員 生産本部長 兼 工場建設準備室 室長 星賢児氏

これから取り組みを始める方へメッセージ政府目標水準の削減を達成するために補助金の活用も

当社は、毎月の省エネ委員会で小さな改善を積み重ねています。「塵も積もれば山となる」というように、コストをかけずに、工夫を凝らして、少しずつ省エネ・脱炭素化に取り組んできました。それだけでも十分効果はあるものです。しかしながら、政府目標である「2035年度、2040年度において、温室効果ガスを2013年度比でそれぞれ60%、70%削減」を自社に置き換えてみると、現在のところまだまだ課題が多いと感じます。一層の進展のためには、従来のやり方に加え、補助金の活用も含め様々な対応を検討していく必要があると考えています。今後も各種の課題を自分事として少しずつでも工夫・改善を継続しながらも、これまでのように東京商工会議所や省エネセンターといった外部機関・専門家の協力も得ながら着実に対策を進めていこうと思っています。

イトウ製菓株式会社 取締役 別府 清

イトウ製菓株式会社

| 本 社 | 東京都北区田端6-1-1 田端ASUKAタワー8階 |

|---|---|

| 代表者名 | 代表取締役社長 山崎敬介 |

| 設 立 | 1952年 |

| 従業員数 | 245名(2025年3月現在) |

| 事業内容 | クッキー・ビスケット類の製造・販売 |

取材:2025年4月