2025年3月24日更新

株式会社トネ製作所

| 所在地 | 東京都荒川区町屋8-13−6 |

|---|---|

| 代表者 | 利根 通(代表取締役) |

| 資本金 | 1,000万円 |

| 従業員数 | 14人 |

| 設立年 | 1969年 |

| 企業HP | https://tone-ss.co.jp/ |

都電荒川線、東京メトロ千代田線、京成線が交差する荒川区の交通の要衝・町屋駅から徒歩約15分。細い路地が入り組んだ住宅地を抜けた場所に位置するのが、1969年の創業以来、建物等の自動ドア金具や駅のホームドア部品、ATMの機構部品などの精密板金加工を手掛けてきた「株式会社トネ製作所」である。

社員の多能工化や原価計算の細密化などの経営改革を進めるとともに、従来のBtoB事業に加えて新たにBtoC事業への参入に向けて親子二人三脚で挑戦を続ける、同社の2代目代表取締役社長である父・利根通氏と、専務取締役である長男・利根祐樹氏の2人にお話を伺った。

40年以上途切れない受注の秘訣は「徹底した社員教育」にあり

トネ製作所が主に手掛けている製品のうち、自動ドア金具は40年以上、駅のホームドア部品も20年以上にわたり同じクライアントから注文を受け続けているという。

注文が途切れない背景には、同社の従業員の技術力の高さがある。積極的に最新機器の導入を進める通氏も「最新機器を導入していても、最終的には『人の手と目』がしっかりしていないと、製品の仕上がりは落ちてしまいます。例えばレーザー加工機なら、レーザーのレンズが曇るだけでバリ(加工の際に発生した残留物が製品に付着したもの)が出てしまう。初期メンテナンスを徹底してから作業に入るなど、結局は従業員教育が大切なのです」と語る。

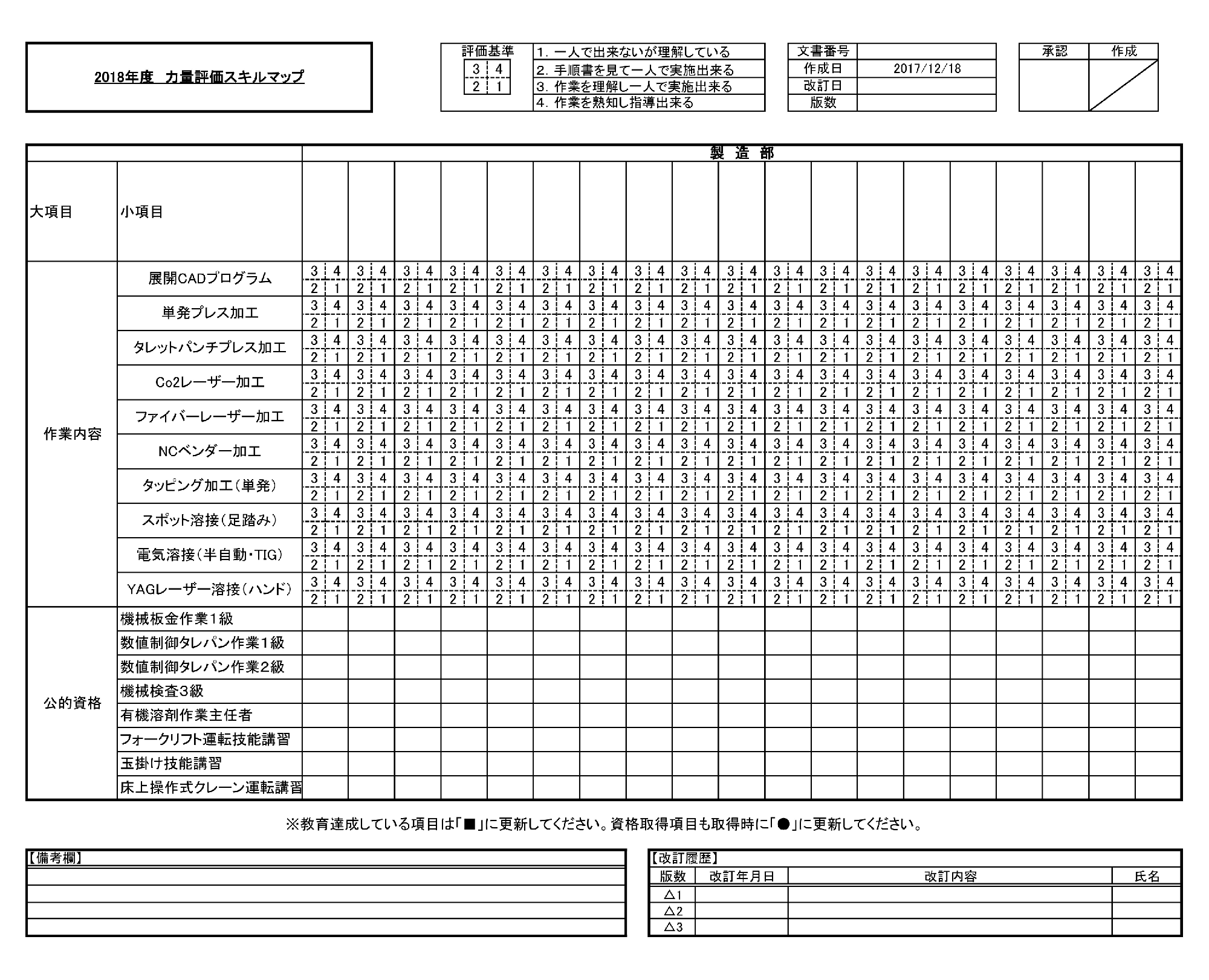

そんな同社が従業員教育の一環として取り組んでいるのが、従業員の「多能工化」である。構造的な人手不足が課題となる中で、受注や従業員の休暇が増える時期でも滞りなく作業が進むよう、数年に一度のジョブローテーションを行うほか、従業員一人ひとり技術力がひと目でわかる「スキルマップ」の作成にも取り組んでいる。担当したのは専務の祐樹氏だ。

祐樹氏は「スキルマップの作成は大変でした」と語る。「Aさんは1の機械を動かせるけど、2の機械は動かせない。Bさんは2の機械を動かせるし、教えられる……といった従業員ごとのスキルをグラフィックで見える化し、マップの状況を見ながら担当を割り当てていきます」

まずはできる技術をもとに従業員を割り当て、慣れたら別の機器の技術にも挑戦してもらう。そうした形で着実に社内の技術力の底上げを図っている。

部品1個でも製作時間を洗い出し、納得の価格転嫁を図る

トネ製作所の皆様

現在、コロナ禍やウクライナ侵攻などをきっかけとした原材料高騰が続いているが、同社もその影響を強く受けているという。社長の通氏は「鉄などの資材の値上げ幅が一番大きかったですが、値段が上がっていないものはないですね」と笑う。

しかし、価格転嫁に関して、同社はコロナ禍に突入した頃から徐々に値上げを始め、2024年6月の段階ですべての取引先に対して価格転嫁が完了したという。社長の通氏は「当社は40年来の信頼関係があるため、すんなりと価格転嫁ができたのだと思います」と話すが、一方で専務の祐樹氏によると、同時期に行った管理会計の見直しの効果も大きかったという。

「2021年に税理士の先生に入ってもらい、すべての製品の原価洗い出しを行いました。昔はどんぶり勘定で見積もりを出していましたが、一つひとつの部品の製造にかかっている時間も計測することで、原材料費だけでなく人件費も含めた見積もりを行うようにしたのです」

そういった工夫により、「最終的にプラスになればいい」という大雑把な経営は改善されたという。祐樹氏は「税理士の先生に入ってもらったことで、価格の管理がしやすくなったほか、価格に説得力が生まれたため、取引先に納得感を持ってもらえるようになりました」と話す。

ニッチな用途に限定。ターゲティングにこだわった卵かけご飯専用器具

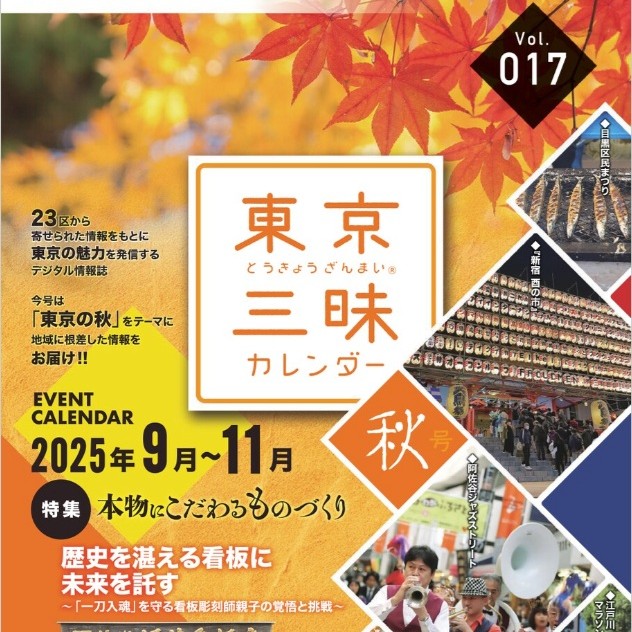

卵かけご飯専用器具「ときここち」

トネ製作所は長年の間、BtoBを本業としてきた。しかし、「100%受注生産のBtoB事業だけでは完全に需要の波に左右されてしまう。下請けだけではなく、これまで当社が培ってきた高度な技術を活かしたBtoC事業に挑戦したい」そう考えた社長の通氏が試行錯誤の末に作り上げたのが、卵かけご飯専用器具の「ときここち」である。

“卵かけご飯専用”と謳いながらも、実は「混ぜる」「練って切る」といった作業全般に使えるという「ときここち」。あえてニッチな用途に限定した理由について祐樹氏は「製品化にあたって『何にでも使えるとアピールしたほうがいい』との声もありましたが、それでは曖昧で説得力に欠けると思いました。『何にでも使える』というのは『何にも使えない』のとほとんど同じです。そこで、あえてターゲットを限定し、ニッチ感を出すために『卵かけご飯にしか使えない調理器具』と銘打ったのです」と打ち明けた。

実際、「ときここち」を購入した主婦層から様々な使い道があるという評判が広がり、現在は「混ぜる」「練って切る」の技術を必要とする接着剤の企業や製薬会社からも注文が入っているという。

テレビ東京系『ワールドビジネスサテライト』でも紹介され、発売開始から約5年で35,000本が売れているという「ときここち」事業だが、BtoCへの参入にあたっての最大の課題だったのは、BtoCになると商流が変わり、BtoBにはない卸、掛け率問題が浮上したことだった。掛け率を含めたうえで利益を出す必要があったため、祐樹氏は東京都中小企業振興公社「ニューマーケット支援」の場に赴き、元百貨店勤務の方々から商流や値段のつけ方を学ぶことで、都度対応していったという。

BtoBからBtoCへ。誰も教えてくれない知財の大切さ

町工場や製造業で、新しい商品企画をする経営者に対し、社長の通氏が声を大にして伝えたいことがある。それは「知財の手続きをおろそかにしてはいけない」ということだ。

というのも、「ときここち」の発売前に、東京下町5区(荒川・台東・足立・墨田・葛飾)の町工場の産業活性化を目指すコンテストに出展し、その後、意匠を特許庁に申請したところ却下されてしまったというのだ。特許庁からはコンテストの冊子やSNSに商品を掲載したことを理由に、商品の新規性がないと指摘された。

「特許は、人目につく前に申請するか、製品完成後、半年が経過する前に申請する必要があったのです。その苦い経験を経て、プロの料理人をターゲットとして新しく作った『ときここちPro』は世の中に出る前に特許申請をしました。他の方もぜひ注意していただければ」と、通氏は語る。

「知られなければ、会社も商品も存在しないのと一緒」と語る通氏は、「ときここち」を日本全国に広め、1世帯につき1本購入してもらうことを目指している。先述のように、発売から約5年経過した現在の売上げは35,000本。「日本国内の5,000万以上ある世帯に『ときここち』を売るとなると、このペースなら約7,000年かかっちゃうけどね」と通氏は最後に笑った。