2025年11月12日更新

八面六臂株式会社

| 所在地 | 東京都中央区豊海町6-8 |

|---|---|

| 代表者 | 松田 雅也(代表取締役) |

| 資本金 | 4,800万円 |

| 従業員数 | 50名 |

| 設立年 | 2007年 |

| 企業HP | https://hachimenroppi.com/ |

水産物、野菜、フルーツ、精肉、調味料など、約7,000点もの商品を取り扱う業務用総合食品EC「八面六臂」。同サイトを運営するのが、豊海流通センターに拠点を構える八面六臂株式会社だ。同社の強みは、中小の個店を主要顧客とする食材の仕入れ・卸売という昔ながらのビジネスモデルを、ECの仕組み、自社物流網、データ活用といった手法を組み合わせて再構築している点にある。既存の商慣習にとらわれることなく、顧客視点を軸に最適な対応を図りながら、徹底的な効率化を追求する。その姿勢が、同社の成長と独自の市場ポジションにつながっている。

顧客・商品・従業員情報などをインハウスで一元管理

八面六臂の最大の特徴はデジタルによる効率化・省力化を徹底している点にある。同社では松田氏が要件定義を行い、社内のエンジニアの手で独自システムを開発。ECサイトのみで発注から納品まで全て完結する仕組みを作り上げるだけでなく、顧客、商品・在庫、従業員の情報などを全てインハウスで一元管理できる体制を構築している。

象徴的なのは、営業マンを置かないという点だ。新規の問い合わせに対しても、基本的な案内はすべてWeb上に掲載し、個別対応は行わない。

「問い合わせが来たら『全てサイトに掲載しています』とお伝えします。Q&Aにない質問があれば、それをすぐに反映する。Webで完結させつつ、問い合わせ内容が資産として蓄積されていく仕組みです。一度も対面したことがないにもかかわらず、月に50~60万円購入してくださるお客様もいらっしゃいます」と代表取締役である松田氏は話す。

浮いた人材はマーケティングに回している。「IoTとは『やらないことはやらない、やることはやる』の連続。ズバッと切り分ける判断が経営者には重要です」と松田氏は力を込める。同社ではExcelの使用も禁止しており、「Excelに入力しなければならない業務があるなら、それをシステムに組み込めばいい」と、松田氏は一元的なシステム管理への徹底したこだわりを見せる。

また、八面六臂では配送ドライバーの稼働状況をリアルタイムで可視化。この情報は顧客にも共有されるため、「いつ頃納品されるのか」といった問い合わせが自然と減少する。ドライバー側も「見られている」意識が働くことで、業務に対する緊張感が保たれ、サービス品質の維持につながっている。

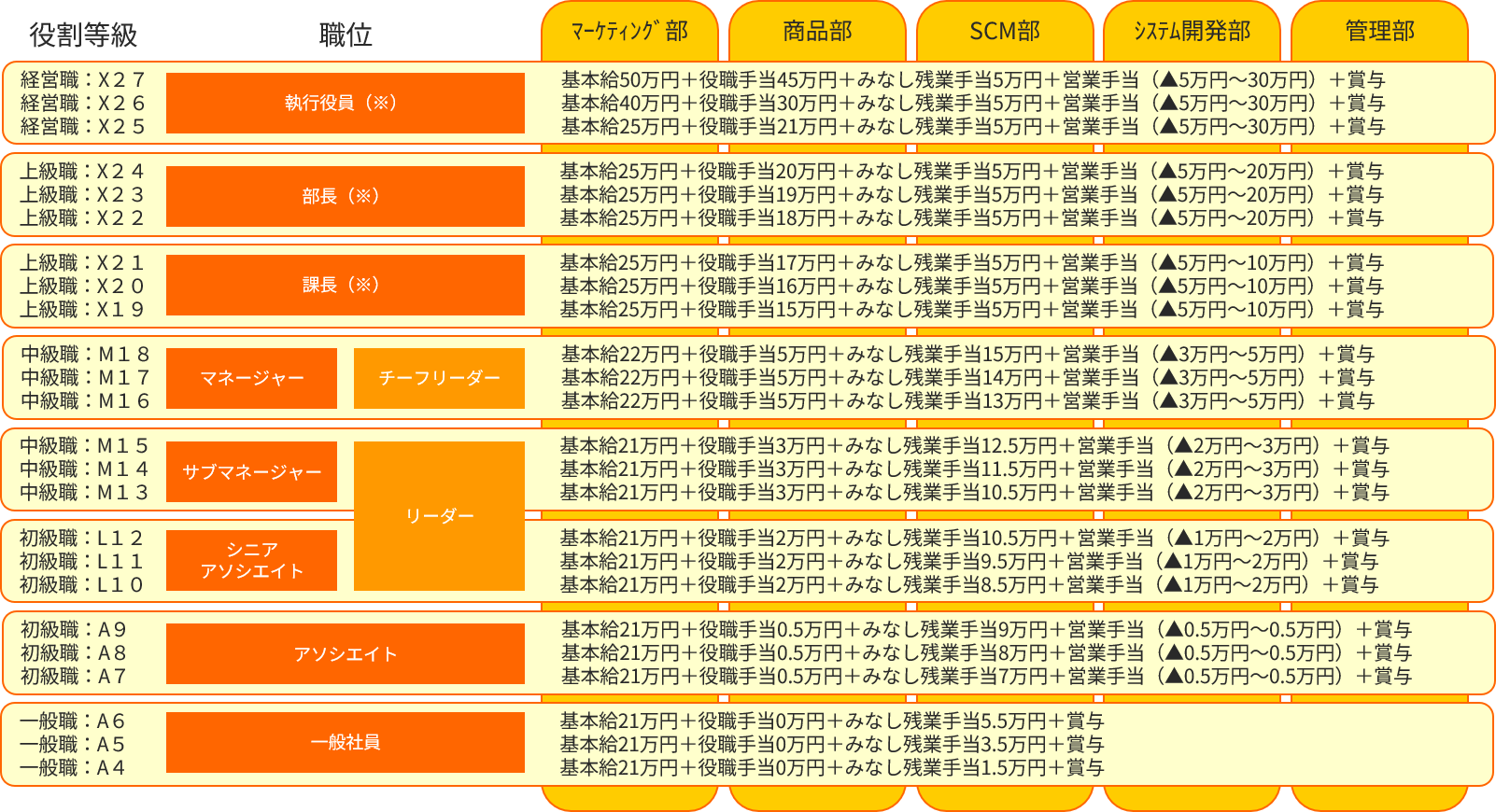

こうした「人に依存しない」効率化・省力化は、人件費削減にとどまらず、業務上の余剰を創出し、それを従業員へと還元するための戦略的施策である。「従業員は、いわば会社の中の“顧客”です。妬みや嫉妬、不満があれば辞めていく。だからこそ、当社ではどうすれば給与が上がり、何をすれば評価されるのか、全て開示しています。これを曖昧にしている企業では、優秀な人から辞めていくのです」と松田氏は語る。その言葉通り、八面六臂では給与の原資、評価基準、等級制度まで明示し、成果と報酬が合理的に結びつく環境を整えている。

「生鮮EC」という誰もやりたがらない領域で、競争優位を築く

世界各地から幅広いラインナップの商品を仕入れる

水産物を中心とした生鮮品の卸売からEC事業をスタートさせた八面六臂であるが、当時、生鮮品卸売のEC事業を手掛ける会社はほとんどなかったという。

というのも、生鮮品は不定貫商品(※1)であり、かつ仕入れ状況によって価格が日々変動するため、受注にFAXを使用するのが一般的だったからである。FAXでは在庫データとの同期ができず、欠品などのトラブルが生じやすいという問題はあったものの、EC化を実現するには、日々の価格変動に対応でき、かつ計量データや在庫情報と連携した複雑なシステム設計が必要になるため、インターネットが普及してからも卸売業界の商慣習としてFAXが残ったままだった。

「だからこそECを立ち上げて少量多品種で販売することで、競合のいない場所を狙いました。加えて、水産物は水や氷が出るため配送業者が敬遠する、一般的なECの宅配便依存では単価が合わない、早朝の納品を求める飲食店のニーズへの対応が難しいという問題もありました。そこで、当社は創業後すぐに自社物流網の構築に着手。東京、埼玉、神奈川、千葉の飲食店が密集するエリアに自社便を走らせ、エリア内の取引先を効率的に回れるように配送ルートを最適化することで、物流コストの削減を図ったのです」と、松田氏は振り返る。

また、飲食店への食材納品は魚屋・肉屋など業種ごとに分かれた「縦割り」構造が主流であり、その分物流コストがかさむのが常だ。だが、八面六臂は水産物や精肉、調味料といった多様な食品を一括で受注し、まとめて配送することでコストを抑え、低価格を実現。さらに「一物一価」(※2)によって在庫管理をシンプルにしている点も特徴だ。

松田氏はこう語る。「多くの卸が箱単位で取引する冷凍食品も、当社は町の居酒屋のニーズに合わせて1個単位で仕分けて販売しています。自社物流によって多様な食品をまとめて配送するからこそ実現できる売り方なので、なかなか他の会社は真似できないと思います。手間はかかりますが、商品そのものは変えず“売り方”を工夫することで、競争に晒されないようにしているのです」

従来の慣例に縛られず、誰も手を出したがらない領域を、顧客と商品を軸に深掘りしていく――それが八面六臂の一貫したマインドだ。

現在では水産品に加え、野菜やフルーツ、調味料、備品、衣類など、取扱商品を拡大。品揃えに関しては、電話やLINE、サイトでの問い合わせを通じて顧客の声を拾い、随時見直している。「儲かりにくい日本酒やビールは撤廃し、50種類を超える海外産の塩やチーズなど、粗利率が高く、かつ普通の店では見かけないような珍しいものを提供するようにしています」と松田氏は話す。八面六臂の顧客は、週に4~5回発注する飲食店がほとんど。1軒1軒の規模こそ小さくても、エリア内の点が線に、線が面になっていくことで、BtoBとしての安定性が高まっている。

(※1)同じ品目でも荷姿や重量が一定でない商品形態の呼称。

(※2)同じ商品は、どの顧客にも同じ価格で販売するという原則(価格の透明性と公平性を重視する販売方針)

インフレを乗り切るため、先端事例を学びつつ運用の最適化に取り組む

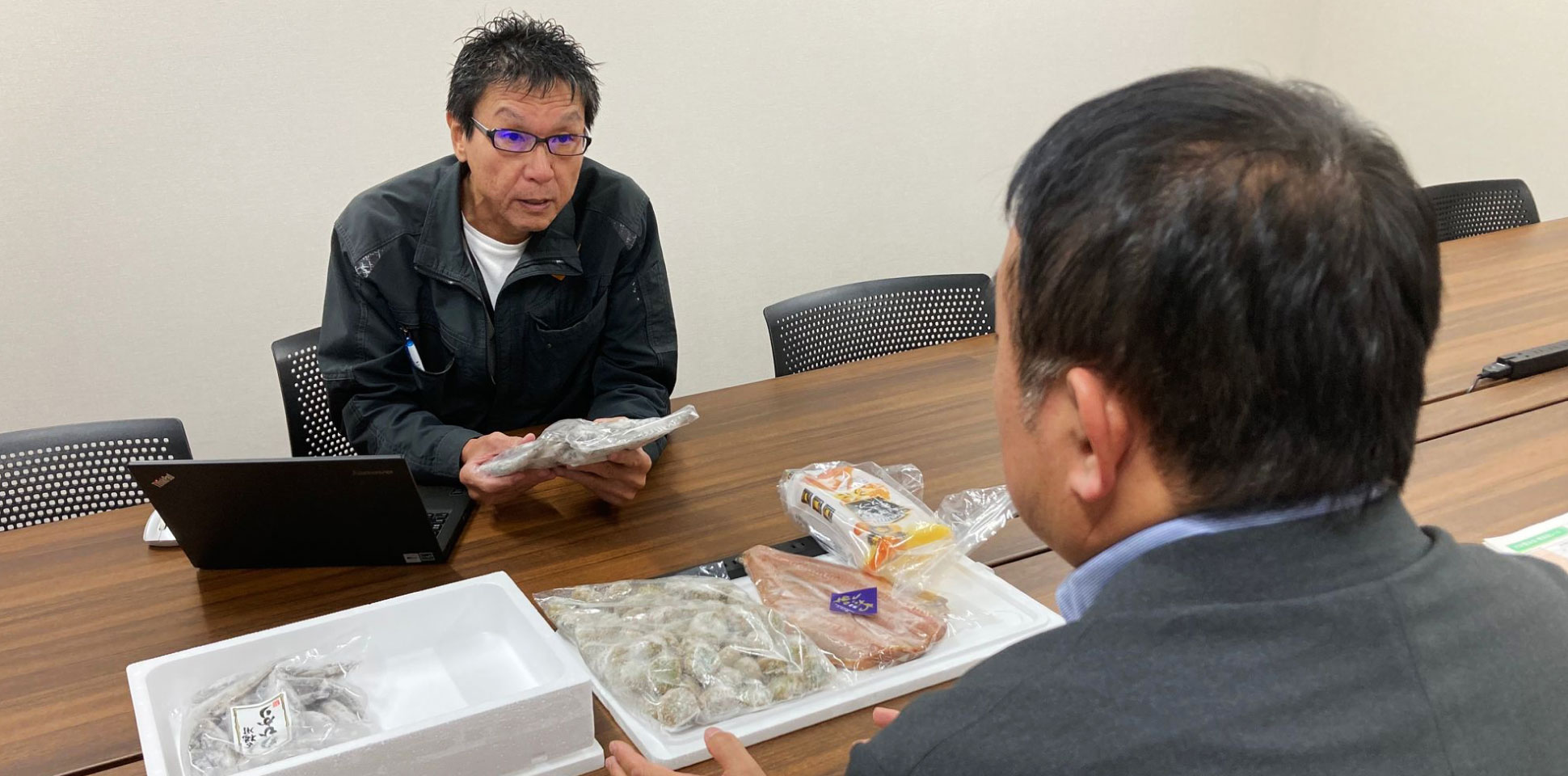

自社物流も大きな強みの一つ

コロナ禍を乗り越えた食品卸業界だが、現在はそれ以上に厳しい局面を迎えている。凄まじいインフレの影響で、創業当時と比べ、仕入れ価格は約3倍に高騰しているという。

さらに業界全体として物流2024年問題によるコスト上昇が懸念される中、八面六臂は物流工程を外部委託せず、ピッキングやパッキングを含む作業を自社で完結させている。松田氏は「一部を外注するという選択肢は当然ありますが、任せた先が本当に期待通りの運営をしてくれるかはわかりません」と述べる。こうした課題に対応するため、同社ではAmazonなどの先端事例を積極的に学び、自社オペレーションを前提とした運用最適化に取り組んでいる。

一方で、人材確保のため賃上げも実施。価格転嫁も行い、値上げについてくることができない取引先については整理を進めている。松田氏は「表面的なコスト調整で乗り切れるフェーズではありません。粗利率を構造的に引き上げる取組みを行わなくては」と断言する。

インフレ環境下での利益確保は容易ではない。しかし、松田氏は「無理に焦らず、目の前のことを粛々と積み重ねていくつもりです」と今後の展望を語った。