攻めの脱炭素事例集

金属製品製造業

日本一楽しい町工場は「できることから」を合言葉に

脱炭素化社会に貢献するものづくりを実践

有限会社中里スプリング製作所

- 東商脱炭素“塾

目次

事業概要と取り組みの背景

端材を素材にした商品製作で廃棄ロスを削減

「できるところからやってみる」を社内スローガンとして掲げ、各種ばねの製造・販売を手がける中里スプリング製作所。1950年の創業当時は、群馬県内に約15社の取引先があるだけのいわゆる下請企業だったが、1976年に2代目社長の中里良一氏が経営方針を刷新。下請企業として見下したり、社員が付き合いたくないと思うような“嫌な取引先”を断る代わりに、新たな取引先の開拓に自らが取り組むこととした。また、1984年からは、完全受注生産から、ある程度の仕様を自社で標準化しておくことで、在庫持ちや設備の効率化を図る「ばねの規格化」にも着手。規格品を「ナスパックシリーズ」としてブランド化したことで競争力を高め、ものづくりメーカーへと生まれ変わることに成功し、いまや全国47都道府県すべてに取引先を持つ。

代表取締役 中里保史氏

そんな同社が環境問題に取り組むようになったのは1980年代後半。背景には材料費の高騰があったことから、廃棄ロスの削減につなげようと、製造の過程で生じる端材を素材にして、キーホルダーや知恵の輪、オブジェなど個性的な商品を作り始めた。単なる生産性向上ではなく、「社員自身が自分の好きなものを作ることで、ものづくりを好きになってほしい」という社長の思いから、社員が自由に商品製作できる環境と制度を整えたことで、次々とユニークな商品が誕生。2000年には「ばね鋼房」という名のブランドを立ち上げるまでに至った。この取り組みにより、スクラップの削減はもちろんのこと、さまざまな素材を扱う機会が増えたことで社員の技術力が向上。加えて、開発した社員が自ら商品の値段を決める制度も取り入れたことで、仕事へのモチベーションが高まり、理想的なリサイクル・アップサイクルのフローを実現した。

端材を素材にして、社員が自由な発想でものづくりを行う「ばね鋼房」ブランド

取り組み内容

SDGs対策からBCP対策にもなる生産設備を新開発

端材の利活用からスタートした同社の環境問題への取り組みは、2022年の「ぐんまSDGsコーチングプログラム」に参加したことで、さらに拡大。「できるところからやってみる」という考えのもと、身近な資源と言える雨水の利活用を考えた。まず、工場のそばに3台のタンクを設置し、屋根に降る雨を樋で集めて、そこに貯め、最大600リットルの雨水を貯水できるようにした。タンクに水が一定量貯まると、決められた時間にソーラーポンプが作動し、自動で打ち水や敷地内にある植木の散水を行えるようにすることで節水に取り組んでいる。

SDGs活動の一環として、屋上に降る雨水を貯めて、打ち水や植木の散水に利用

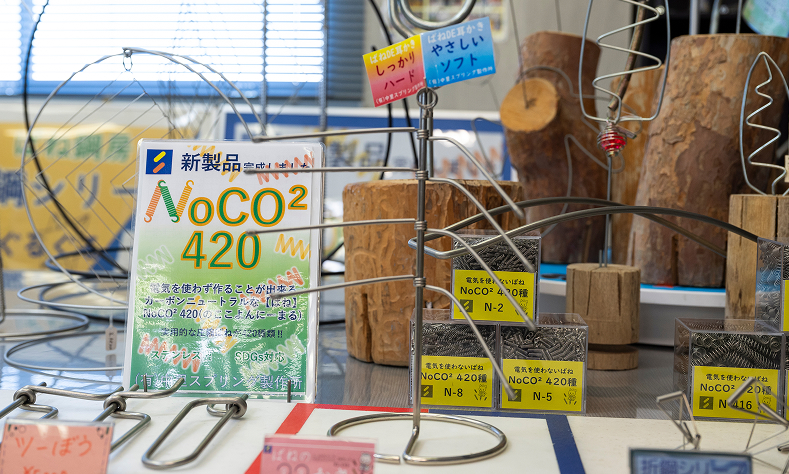

また、垂直に立てた切れ込み入りの丸太そのものを燃やす「スウェーデントーチ」を熱源としてばねを製造できる生産設備を開発。仮に停電になった時でも製造できる「NoCO2(ノココ)420」という製品シリーズを完成させた。現在、同シリーズは実用性の高いステンレス製の圧縮ばね420種類を揃えている。この中には取引先のマザーマシーンに使われるばねも含まれており、重要な取引先・自社双方にとってのBCP対策の一つになった。

カーボンニュートラルなばねとして上市した「NoCO2(ノココ)420」シリーズ

「NoCO2(ノココ)420」シリーズを製造する時に使用するスウェーデントーチ

東商脱炭素“塾”受講のきっかけ

このほど3代目社長に就任した中里保史氏は、経営士やファイナンシャルプランニング技能士、防災士といった資格を持ち、その観点からSDGsや脱炭素に向けた取り組みを考案してきたが、独学の部分もあった。「一度きちんと勉強したい」と思っていたところに東商「攻めの脱炭素“塾”」の開講を知った。

そもそも同社が東京商工会議所に入会したのも、経営者として知っておきたい情報や知識を学ぶ機会が多々ある上、前向きに事業経営に取り組む人と知り合える確率が高く、そうした人たちと関わることで、自らも学びを深めて事業経営に生かしたいと考えたことがきっかけだった。

成果と今後の展望

東商脱炭素“塾”受講の成果

同社を代表して塾に参加した中里保史社長によれば、受講前は「脱炭素=電気使用量やエネルギー量を減らす」という認識だったが、塾での学びを通じて、「単に減らすだけでなく、効率よく使うことの大切さ」に気づいたという。

そこで同社が最初に取り組んだのが、他社に比べて使用量が多いのではないかと以前から気になっていた化石燃料の使用量を調べることだった。現場には1300℃で熱処理を行う機械が設置されているのだが、その熱を逃がすために天井が高く、換気も欠かせないことから、現場の室温は外気温に比例。エアコンでは対応しきれないため、冬場になると、製造現場では灯油を使った暖房器具を多用する。

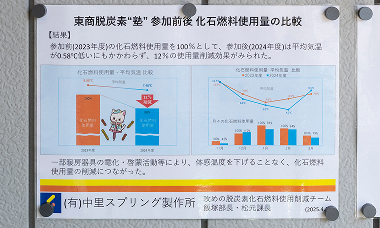

さっそく受講後の2024年11月から2025年3月までの5カ月間のデータを取るとともに、必ずしも灯油暖房を用いる必要のない区画では電気エアコンに切り替えるなど、社員に向けての啓蒙活動も実施。折しも灯油の価格が高騰していたため、経費削減のねらいもあった。

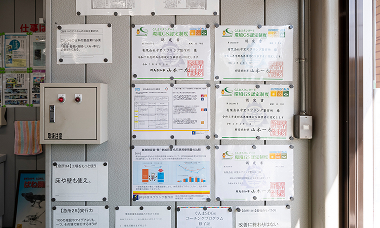

脱炭素“塾”参加後の取り組み結果を“見える化”し、社員への気づきを促進

甘楽工場 管理・渉外グループ 課長 松元愛氏 ※

中里スプリング製作所 代表取締役 中里保史氏

甘楽工場 製造部・製造グループ 部長 飯塚裕次氏 ※

※印のお二人が、化石燃料の使用量のデータをとり、社内掲示物を制作。

その結果、1年前の同時期(2023年)に比べて、平均気温が0.58℃低いにもかかわらず、体感温度を下げることなく、化石燃料の使用量を12%削減することができた。また、営業車として電気自動車を導入したところ、直近1年間での化石燃料使用量を1,201リットル※削減することができた。これらの結果は社内掲示物として貼り出し、社員の脱炭素への意識を高める役割を果たしている。

※同社調べ

EV導入による化石燃料使用量削減効果を掲示して社内で共有

社員に気づきを与え、社員起点の取り組みを促す

これまでの取り組みは経営者が主導してきたが、今後は社員の発想による取り組みが生まれるような環境を醸成していきたい、と中里保史社長は話す。実際、「ばね鋼房」ブランドでは、社員が自発的にアイデアを出し、ものづくりに打ち込んでいる。その結果、廃棄ロスの削減や社員の技術力向上、新ブランドによる売上拡大といったメリットが生まれた。脱炭素に向けた取り組みにおいても、そうした好循環が生まれるように、社員に対して気づきを与えていく考えだ。今回の化石燃料の使用量調査では、製造現場と事務、それぞれのトップが担当し、調べていく中で脱炭素に向けた取り組みの効果に気づいていった。社内掲示ポスターの作成も社員自らのアイデアだ。今後もこうした“人”を中心とした独自のアプローチで脱炭素化を進めていく予定だ。

晴れた日は太陽光を活用したソーラークッカーでお湯を沸かすことも

これから取り組みを始める方へメッセージできる範囲でできることを

町工場には大きな資金力はありません。資金力のある会社なら、例えば、屋根にソーラーパネルを乗せますが、当社ではできない。ならば、屋根に降る雨水を溜めて、散水すれば、コストをかけることなく、地表面の温度を下げることができ、結果として環境によいのでは? そんな発想でタンクを設置しました。無理をせず、できる範囲でできることをする。これが当社のモットーです。2年前も、太陽光を活用したいと思い、ソーラークッカーを購入しました。よく晴れた日なら、やかん1.8リットルの水を10~15分で沸かすことができます。エネルギー使用量や温室効果ガス排出量を明らかにすることは大事で、それによって新たな気づきも沢山あります。ですが、あれもこれもと数字を細かく追いすぎると、何も行動できなくなってしまう恐れもあります。それよりも晴れの日だから太陽でお湯を沸かそう。雨だったらガスを使おう。そういうシンプルで柔軟な発想を大事にしながら脱炭素化に取り組むのが、当社には合っているような気がします。小さな工夫でも積み重ねれば環境負荷軽減につながります。私たちは「日本一楽しく、100年続く町工場」を目指したいと考えておりそんな当社だからこそ、無理なく楽しく続けられるサステナブルな方法を模索していきたいと思っています。

有限会社中里スプリング製作所 代表取締役 中里 保史

有限会社中里スプリング製作所

| 本 社 | 群馬県高崎市上中居町315 |

|---|---|

| 代表者名 | 代表取締役 中里 保史 |

| 設 立 | 1950年 |

| 従業員数 | 21名(2025年4月現在) |

| 事業内容 | 各種ばねの製造・販売 |

東京商工会議所事業の活用等

- 2023年度東商脱炭素“塾”「金属製品製造業」クラスに参加

東商脱炭素“塾”とはこちら

取材:2025年5月