専門家派遣制度を利用した期間

2023年6月~2023年10月

支援専門家

社会保険労務士

本社: 東京都中央区日本橋1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング12F

代表者名: 代表取締役社長 社長執行役員 丸山 優子 氏

設立: 1997年

従業員数: 256名(2024年11月1日現在)

事業内容: 建設プロジェクトに関するコンストラクション・マネジメント業務全般

専門家派遣制度を利用した期間

2023年6月~2023年10月

支援専門家

社会保険労務士

すでに行っている取組が健康経営に当たるのかということや、健康経営で行うべき具体的な活動についてアドバイスが欲しい。

野球場やサッカースタジアム、高層ビル、巨大倉庫など、大規模な建設プロジェクトを中心にコンストラクション・マネジメントを行う山下PMC。コンストラクション・マネジメントとは、建物の設計やコスト、品質、建設スケジュール等の管理を、発注者側の立場に立って行うコンサルティング業務だ。1997年の設立以降、事業規模拡大に伴い従業員数も増加。現在は256名で、これは10年前の3倍の数字という。まさに急成長中の企業だと言えよう。

同社が健康経営に取り組み始めたきっかけは、コロナ禍に端を発した社内コミュニケーションの不足と、その影響と思われる社内の活力の低下だと、執行役員の加々井千裕氏は振り返る。

「コロナ禍でリモートワークが増えたことにより、社内のコミュニケーションが不足していました。特に、その頃中途入社した従業員など、お互いに顔を知らないまま仕事をする者もあり、会社に溶け込めていないのではと感じていました。そんな状態が続くと、会社全体に活力がないなと感じるようになり、改善策の一つとして、健康経営に取り組むことにしました」(加々井氏)

ちょうどその頃、東京商工会議所から送られてきた郵便物の中に専門家派遣制度のチラシを見つけ、申し込むに至った。専門家派遣に期待したのは、「具体的にどのような取組が認定申請には必要なのかというアドバイス」だと、健康経営推進メンバーの駒崎勝則氏は言う。

「産業医や保健師の専任、休暇制度の整備やストレスチェックの実施など、ここ数年間で、従業員の健康を守る取組を拡充させてきました。なぜなら従業員数が急増する中で、従業員が働きやすい環境づくりを会社としてきっちり行っていかなければと考えていたからです。一方で、どのような取組が健康経営にあたるのかわからない状態で、これまでの弊社の取組が健康経営といえるのか判断ができませんでした。やはり専門家に示していただいた指針を拠り所にしたほうが良いと考え、専門家派遣制度に申し込みました」(駒崎氏)

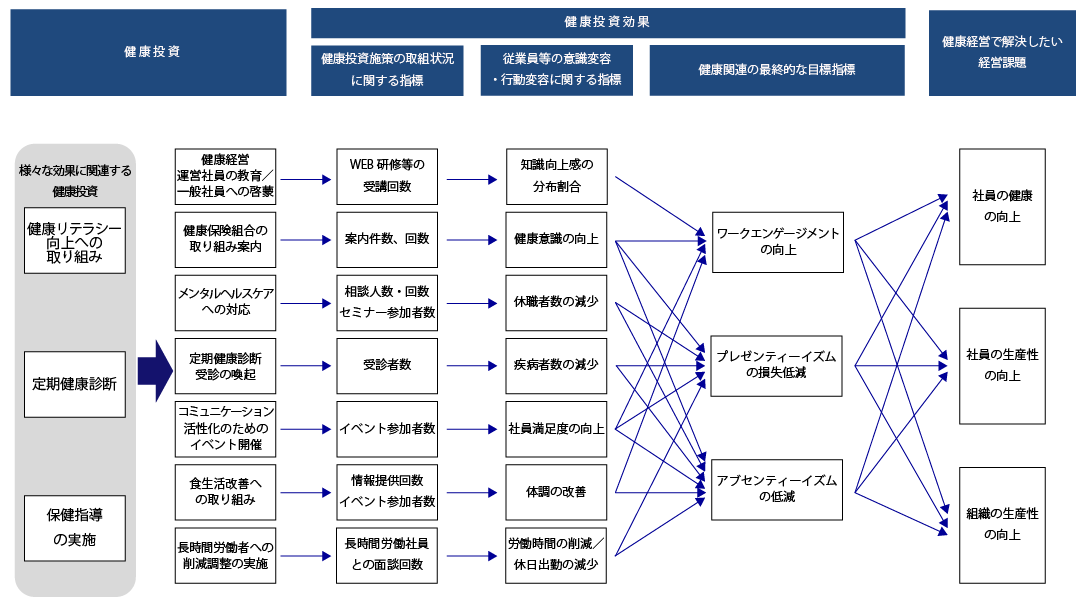

専門家の小島希美氏(社会保険労務士)の助言を受けてまず取り組んだのが、健康経営を推進するための組織体制の構築だ。はじめに、健康経営推進の理念にあたる「健康経営宣言」を策定。さらに健康経営推進の体制図、健康経営の目的等を定めた全社方針、戦略マップを作成し、会社としてどのように健康経営に取り組んでいくのかを明確にした。

「戦略マップは、現状の取組に加えて、今後はこういう姿勢で取り組んでいこう、という視点を織り込みながら、まとめていきました」(駒崎氏)

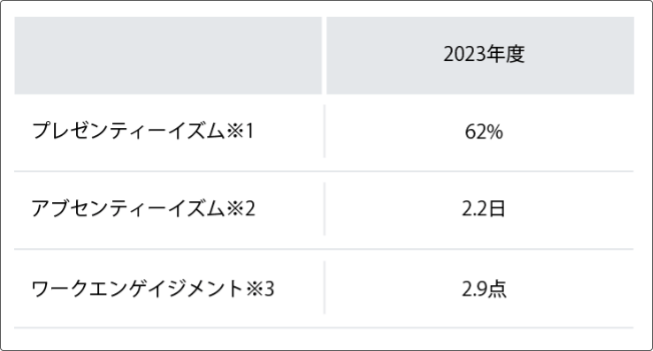

加えて、健康経営の指標であるプレゼンティーイズム(健康の問題を抱えつつ仕事をしている状態)、アブセンティーイズム(休業している状態)、ワークエンゲイジメント(仕事にやりがいをもち、熱心に取り組んでいる状態)を、アンケート等を用いて算出。健康経営の実施が、従業員の健康状態にどう影響するのか、数字で明らかにすることを試みた。

また、これらの取組は全て自社のHPで公開。健康経営の取組を〝見える化〟し、社内外にその実施を伝える体制を整えた。

加えて取り組んだのが、従業員への健康教育の実施だ。これまで、従業員に対して健康情報の提供や教育を十分に行っていなかった。そこで、社会保険労務士に紹介された研修用動画を従業員へ共有するなど、従業員が食事、運動、メンタルヘルスケアなど健康について学ぶことのできる環境を提供した。

さらに、専門家派遣の終盤には、次年度に行う取組の一つとして、従業員の健康に対する支援プログラムを構想。具体的には、禁煙外来を受診したりスポーツジムに通ったりするなど、従業員が行う健康の維持・増進を目的とした活動に対して、会社が一定の費用を補助するものだ。「これは社会保険労務士のアドバイスを参考にしたものです」と加々井氏。専門家派遣制度の期間内での実施には至らなかったが、従業員の健康を会社がサポートする方法の一つとして構想された。

健康経営に取り組む以前も、従業員の健康を支援する取組は行っていたが「個々の課題に対してその都度対応をするという形になってしまっていた」と振り返る駒崎氏。専門家派遣制度にて社会保険労務士のアドバイスを受けたことにより「きちんと制度化されて、会社として健康経営に取り組む体制が整ったと思います」と、その成果を実感している。

また、会社がどのような指針と体制で健康経営を推進していくのかが明確になったことで、全社的に健康経営に取り組むのだという気運が高まりつつある。健康経営の指標を算出するために行う従業員アンケートの回答の中には、「健康経営でこんなことに取り組んで欲しいという回答が見られるなど、健康経営に期待する声が大きくなっていて、手応えを感じています」と駒崎氏は笑顔を見せる。

また、従業員に健康教育を実施する基盤ができたことをきっかけに、専門家派遣制度終了後、さらにその取組が広がった。担当頂いた社会保険労務士と個別契約を結び、研修の体系化、オリジナルeラーニングの作成・実施、食生活改善イベントの開催なども実現している。研修やイベントなど、健康教育を軸に従業員同士が交流を持つ場も増えていることから、当初課題としていたコミュニケーションの改善にもつながっていくと期待できるだろう。なお、専門家派遣の終盤に構想していた健康支援プログラムも、現在は制度として開始されている。

加々井氏は専門家派遣の成果について、次のように振り返る。

「健康経営を推進していく上で欠かすことのできない基礎、仕組みを構築できたことが、一番の成果だと感じます。おかげさまで、経済産業省の「健康経営優良法人」認定を取得することができました。認定取得を含め健康経営推進の取組は、分からないことも多く難しさもありましたが、その都度社会保険労務士が励ましてくださいました。私たち企業内担当者のモチベーションが高まったことも、専門家派遣制度の大きな成果だと思います」(加々井氏)

体制が確立されたことで、取組の拡充は目覚ましいスピードで進んでいる。健康経営の指標などの数値として、その成果が現れる日も近いはずだ。

健康経営エキスパートアドバイザーより