専門家派遣制度を利用した期間

2023年6月~2024年3月

支援専門家

中小企業診断士

本社: 東京都墨田区立花5丁目29番10号

代表者名: 代表取締役社長 吉田 雄三 氏

設立: 1946年

従業員数: 133名

事業内容: 機能性容器の企画・開発・製造(化粧品・その他)、化粧品の用具セット加工

専門家派遣制度を利用した期間

2023年6月~2024年3月

支援専門家

中小企業診断士

そもそも健康経営とは何か、また具体的にどのような取組を行えばよいのか、専門家からのアドバイスがほしい。

コンパクトやチューブ、ボトルといったプラスチック製の化粧品容器を中心に、企画・開発・製造を行う吉田プラ工業株式会社。国内3カ所、海外3カ所に製造工場を持ち、国内向けの営業・販売はグループ会社の吉田コスメワークスが、海外向けの営業・販売はYOSHIDA Inc.が担っている。国内外の化粧品メーカーと取引を行う老舗メーカーだ。

同社が健康経営に取り組み始めたのは2022年。取引のある生命保険会社から健康経営を勧められたことがきっかけだと、総務部長の海賀庄一郎氏は当時を振り返る。以前から健康診断の受診率は100%であり、特定保健指導の就業時間内実施、健康診断の有所見者に対する産業医からの健康アドバイスの提供、従業員相談窓口として産業カウンセラー2名の配置など、従業員の健康を支える取組は積極的に行っていた。これを体系的に整えつつ、プラスアルファの取組を行うことで認定を取得できると考え、グループ全体で健康経営に取り組むことにした。

「当時、ニュース等で健康経営が取り上げられることが増えており、また認定を取得している企業も増えていると感じていました。人材不足である昨今、従業員の健康を会社が主体的に守ることで、すでに働いている従業員に健康で長く働いてもらうことはもちろん、優秀な人材に働き先として当社を選んでもらうという意味でも、認定の取得が一つの武器になると考えました」(海賀氏)

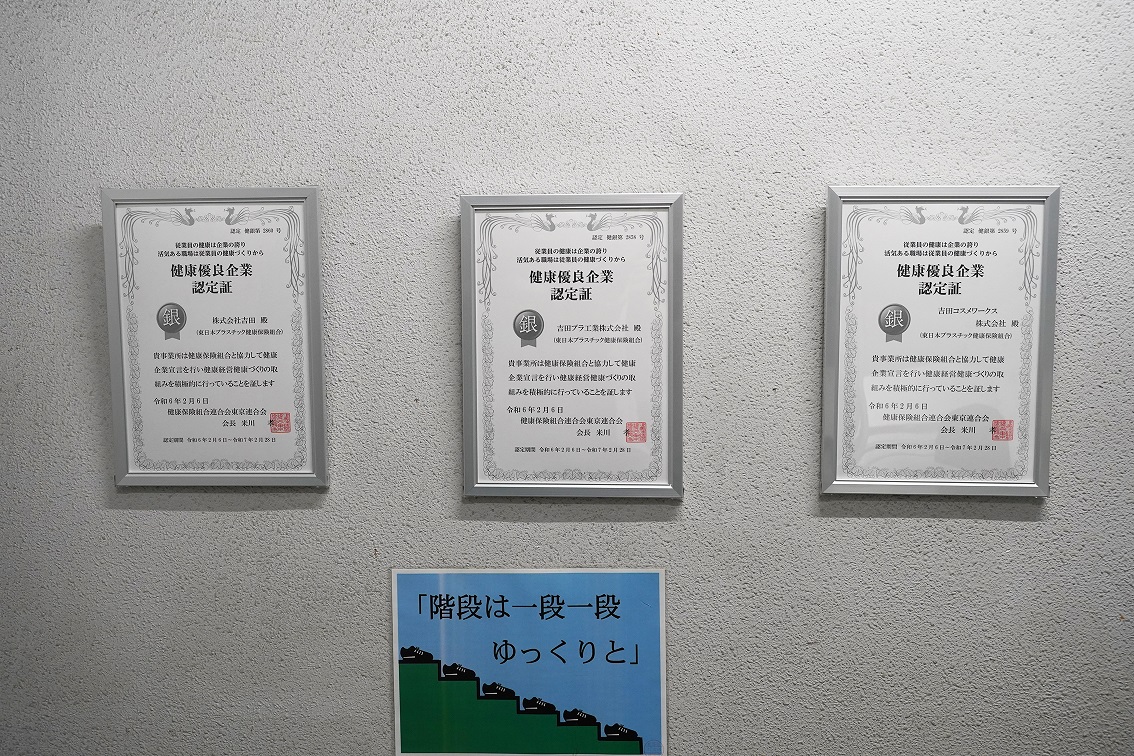

経済産業省の「健康経営優良法人」認定の取得を最終的な目標に据え、まずは健康優良企業「銀の認定」を取得すべく取組をスタート。それまで従業員の健康診断等の管理を行っていた総務部総務グループの金苗愛子氏が、健康づくり担当者となった。専門家派遣制度は、所属する東日本プラスチック健康保険組合から届いたリーフレットで知ったと、金苗氏。

「まず何をしたらいいのか、右も左もわからない状態だったところ、無償で専門家に指導いただけると知り、ぜひアドバイスをいただきたいと考え、申し込みました」(金苗氏)

専門家の屋代勝幸氏(中小企業診断士)はまず、従業員に向けて健康に関するアンケートを実施。その結果から、従業員の「朝食の欠食率」、「たばこを毎日、または時々吸う日がある割合」、「歩数(1日あたり)が8000歩以上の割合」などの項目が参考値を下回ると指摘した。加えて「睡眠時間が足りている割合」や「最近2週間の幸福感が高い割合」の結果が参考値よりも低いことから、心身の疲労感を抱えている従業員が多いと分析した。

「当社がもともと抱えていた健康課題は、肥満を要因とした生活習慣病予備群が多くいることです。屋代先生にご指摘いただいたことで、食事、喫煙、運動、睡眠、メンタルヘルスなど、いくつもの要素が重なって現状の健康課題が生み出されているのだなと実感しました」(金苗氏)

そこで、まずは「歩数(1日あたり)が8000歩以上の割合」を改善するべく、ウォーキングイベントを実施。具体的には、健康管理アプリを用いて各人に1カ月間の歩数を計測してもらい、その歩数を比較した。適宜、途中経過を発表し、その際は堅苦しくならないようにニックネームで表示するようにした。優勝者には、美味しく健康によいものを食べてほしいという願いを込めてグルメギフトカタログを進呈。その他入賞者にも、美味しく朝食を食べるきっかけになればと「卵かけご飯セット」を進呈したり、参加者全員に快適な睡眠をサポートするアイマスクを配布したりするなど、景品も健康への意識を高めるきっかけになるよう工夫した。

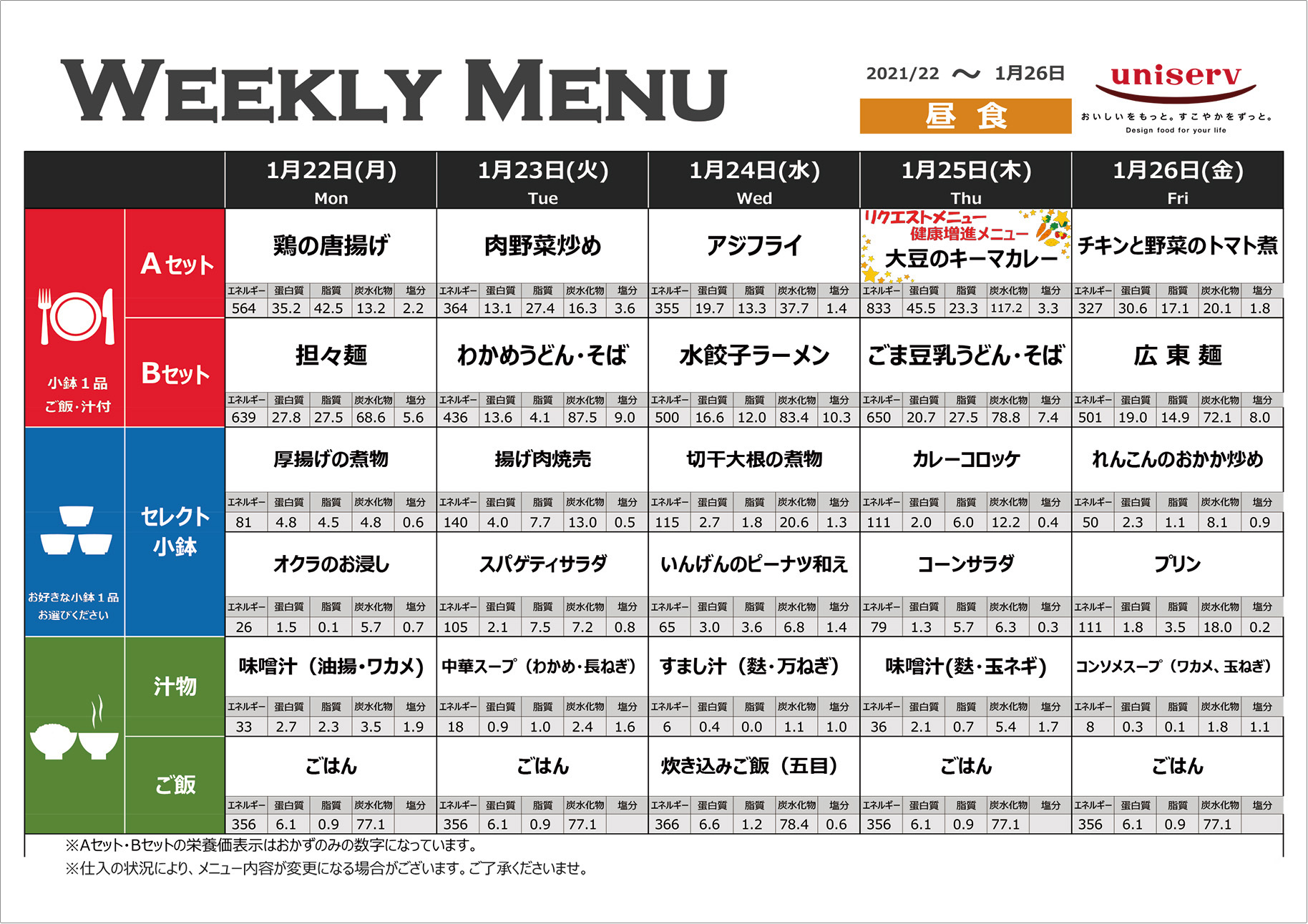

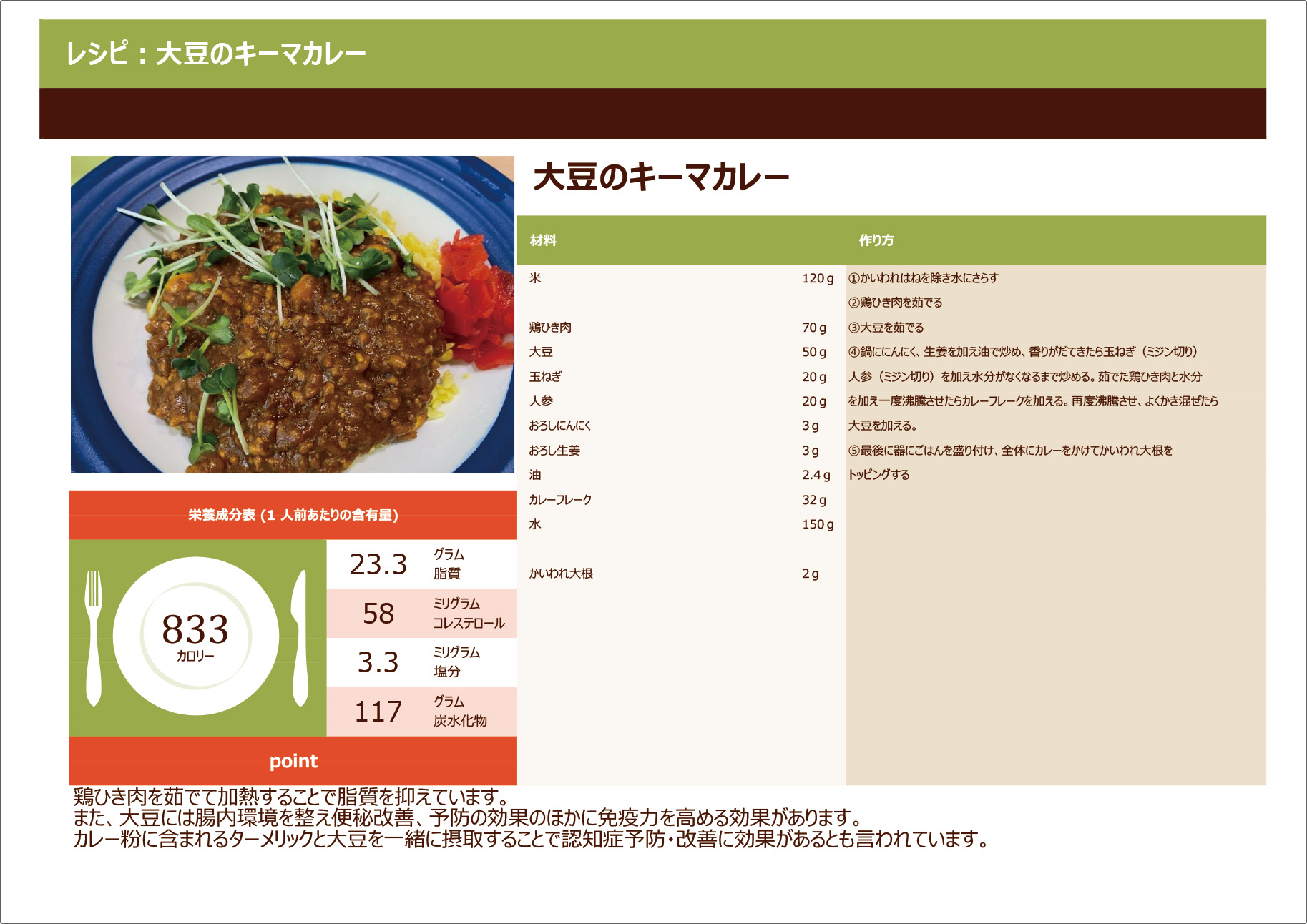

また、食生活の改善を目指す取組として、自社食堂で毎月1回、栄養士が考えた健康増進メニューを提供。このメニューは、社食の運営を委託している会社が作成したものだ。食堂で提供するだけでなく、そのレシピをグループ全体に配布することで、当日食べることができなかった従業員や、他拠点で働く従業員に対しても、健康によい食事に関する情報を提供した。

さらに、「健康チェック」と題して月1回、休憩時間を活用して健康に関連するイベントを実施するようにした。加入する生命保険会社が提供するサービスを活用したもので、具体的には血管年齢測定、脳年齢測定、自律神経測定、簡易血流測定、握力測定会などを実施。従業員が自分自身の健康状態に目を向ける機会を提供した。

屋代氏が専門家派遣終了時に行ったアンケートでは、「栄養成分表示を確認する割合」、「睡眠時間が足りている割合」、「最近2週間の幸福感が高い割合」といった項目が改善。健康増進メニューやそのレシピの提供、健康チェックの実施といった地道な活動が功を奏したといえるだろう。

課題に挙がっていた「歩数(1日あたり)が8000歩以上の割合」の改善は残念ながら見られなかった。しかし、ウォーキングイベント実施後に、同社が独自に専門家のアンケートと同じ項目で行ったアンケートの結果では、「直近1週間の運動日数が週2日以上の割合」が9.2%から17%へと改善したという。イベントの継続実施が、従業員の運動不足改善につながっていくと言えそうだ。

イベントは従業員からも好評で、「楽しかった!」、「運動する機会ができてよかった」などの声が上がっているという。

「順位を出したことで、負けじとかなりの歩数を歩く人が出ました。中には1日2万歩以上歩く人も出てきて、最終的に上位下位で差が出過ぎてしまいました。『もう入賞はむずかしい』と途中で諦めてしまう人が見られ、そこは次回以降の課題です。一方、表示する名前をニックネームにしたため、『こんなに歩いている、この人は誰だろう』という声が社内で飛び交い、コミュニケーション活性化につながったことは、良かった点だと感じています」(金苗氏)

同じく課題に挙がっていた、心身の疲労感を抱えている従業員が多いという点に関しては「今後も継続して取組を行い、解決を図っていきたい課題です」と海賀氏。

「心身の疲労感については、勤務時間も関連していると考えています。仕事が立て込めば、どうしても残業せざるを得ないときもあり、それが従業員の余暇を圧迫してしまっている場合もあるでしょう。一人ひとりの作業を効率化し、就業時間を平準化し、余暇時間を増やす。余暇時間が増えれば、それを健康によい活動に充てるなど、自由な時間で様々なことができるはずです。一朝一夕でできる簡単なことではないので、中長期的に取り組んでいきたいと考えます」(海賀氏)

また、同じく「朝食の欠食率」、「たばこを毎日、または時々吸う日がある割合」といった項目についても今後の課題であると金苗氏。

「まず行いたいのは、現状の把握です。喫煙者は、そもそもやめる気がないのか、それとも、やめたいけれどやめられないのか。朝食欠食についても、疲れてギリギリまで寝ているので朝食を摂る時間がないのか、それとも朝食を摂ることで逆に体調が崩れてしまうからなのかなど、その理由を調査することが適切な対策を講じることにつながります。匿名のアンケートなどで状況を把握したいです」(金苗氏)

目標の一つとしていた認定については、2024年2月に健康優良企業「銀の認定」を取得。経済産業省の「健康経営優良法人」認定にも申請しており、2025年3月の結果発表を待つばかりだ。

一連の取組を担当者として推進してきた金苗氏は、「今回の取組によって、まずは健康課題の解決に向けた第一歩を踏み出すことができました。もっと社内に取組を浸透させ、生活習慣病予備群の従業員を減らしていけるようにします」と、今後も取組の推進に意欲を見せる。精力的に活動を進める担当者が、外部サービスなどとうまく連携することで、労力やコストを抑えつつ効果的な取組を行っている好例だといえるだろう。

健康経営エキスパートアドバイザーより