専門家派遣制度を利用した期間

2022年6月~2023年6月

支援専門家

社会保険労務士

本社: 東京都千代田区三番町7-14 メットライフ三番町ビル5F

代表者名: 代表取締役 弘中 崇 氏

設立: 2003年

従業員数: 14名

事業内容: エコガラス(複層ガラス)用副資材(スペーサー&シーリング材)の輸入販売、板ガラス加工設備の販売とメンテナンス

専門家派遣制度を利用した期間

2022年6月~2023年6月

支援専門家

社会保険労務士

従業員の健康管理を会社が支援するうえで、どのように取組を進めれば良いか、具体的なアドバイスを受けたい。

ガラス商材の販売や、ガラス加工設備の販売・メンテナンスを行う株式会社TGM。欧州やアジアから製品を輸入し、国内のガラスメーカーやガラス加工の企業に販売する、ガラス専門の商社だ。

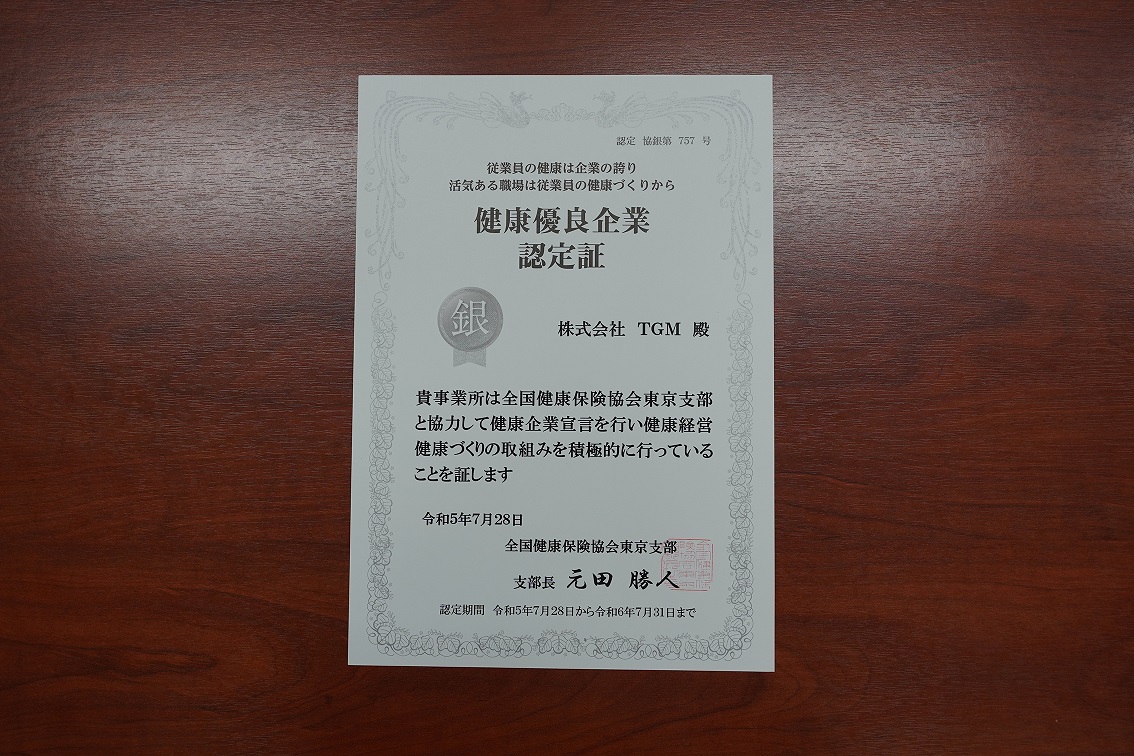

同社が健康経営の取組をスタートしたのは2021年。代表取締役・弘中崇氏の「人は資産である」という経営指針に加えて、働き方改革やSDGsといった社会潮流から、取組の必要性を感じたことがきっかけだ。

健康経営の実行を任された管理部の浦谷徳子氏は、「まさにいま、健康経営に取り組むべきだと思いました」と当時を振り返る。その理由は、技術職員の厳しい労働環境と、従業員の高齢化だ。

ガラス加工設備の販売・メンテナンスを行う技術職員の仕事は、心身ともにハードな一面を持つ。例えば、取引先企業の工場に機械を設置する際に、工場近くのホテルに1カ月近く泊まり込んで作業を行うことがある。家族と離れたり、住み慣れた家を離れたりすることは、大きなストレスにつながりやすい。また、納品した機械のメンテナンスを行う際は、工場が稼働していない夕方から深夜にかけての作業になるなど、長時間労働や夜間労働となることもある。

加えて、従業員が高齢化していることも気になっていた。特に技術職員は50代が3名に40代が1名と、30代以下の若手がおらず年齢層が高めだ。

「年齢を重ねれば、体力が低下したり病気になりやすくなったり、またケガや病気からの回復が遅くなります。代表の弘中が言うように『人は資産』ですから、健康経営を通じて、従業員の健康管理をきちんと会社が支援するべきだと感じました」(浦谷氏)

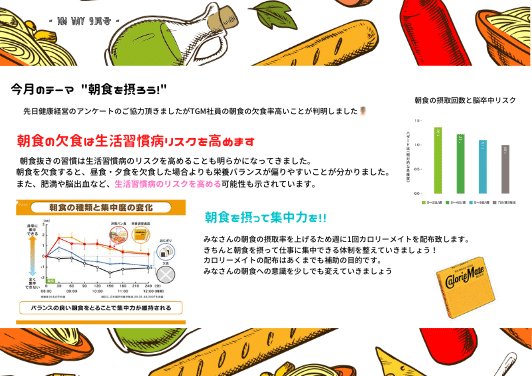

まずは、月1回の頻度で、健康づくりに役立つ情報をまとめたマガジン「HMway(エイチエムウェイ)」を作成し、社内ネットワーク上で配信。従業員の健康に対する意識の向上を狙ったが、このときはあまり反響が得られなかった。できるところから取組をスタートしたが、このほかに具体的に何にどう取り組めば良いのかわからず行き詰まっていたところ、協会けんぽから届いたチラシを介して、専門家派遣制度を知り、申し込んだ。

専門家の齋藤康子氏(社会保険労務士)は、ヒアリングで把握した同社の取組状況、従業員を対象に実施した健康経営の事前アンケートの結果を踏まえて、「朝食欠食」「運動不足」「睡眠不足」を課題として指摘した。その中から、浦谷氏が「取り組みやすく、結果が見えやすいと感じた」という「朝食欠食」と、「運動不足」の改善に取り組むこととした。

まず、取り組んだのは「朝食欠食」の改善だ。3カ月の期間限定で、栄養補助食品のカロリーメイトをオフィスに設置した。

「朝食を食べ損ねた従業員が、出社後、オフィスで朝食をとれたらと考えました。管理部のメンバーで話し合って、食べやすくて、持ち運びができて、手軽にパッと食べられるのがカロリーメイトかな、という意見になりました」(浦谷氏)

社内にあるリフレッシュルーム(休憩エリア)に毎週1回、カロリーメイトを置き、「朝食を食べていない人は、ぜひ食べてくださいね」と声掛けをしながら、朝食欠食者に摂取を促した。オフィスに出社しない技術職員には、自宅に配送した。併せて、朝食の大切さを伝えるポスターを社内に掲示したり、「HMway」で朝食をテーマに取り上げて情報配信するなどにより、朝食の重要性を周知した。

朝食欠食の改善と同じく、食生活の取組として、従業員の飲み物の改善にも着手。ヤクルト製品をオフィスに常設する「オフィスでヤクルト」の利用を開始した。腸内環境を整えることなどが唱えられているヤクルトを、従業員がいつでも購入し飲めるようにした。

その際、齋藤氏のアドバイスで、ヤクルト製品のエネルギーやたんぱく質、脂質といった栄養成分表示も併せて掲示。自分が口にする飲み物や食べ物にどんな成分が含まれているのか、従業員が少しでも気にする習慣を持つことを狙った。

「運動不足」の改善には、週に1回、オフィスで3分間のストレッチを実施することとした。同社はこれまで、毎週水曜日の17時15分から、従業員によるオフィスの掃除時間を設けていた。その直前の17時10分から3分、YouTubeなど動画配信サイトにアップされたストレッチ動画をオフィスの画面で流し、デスクワーク中の5〜7名ほどの従業員で一緒にストレッチを行った。ストレッチのテーマは、足腰や首肩、オフィスにある椅子を使ったものなど、浦谷氏を中心に従業員のリクエストも反映しながら、その都度セレクトした。

各取組の実施後、従業員を対象に、健康経営の事後アンケートを実施した。すると各項目で改善が見られた。

まず朝食欠食率が低下。カロリーメイトを設置した当初は、「みんな遠慮しがちで、なかなか食べてくれなかった」(浦谷氏)と言うが、3カ月後には、1週間で全てなくなるほど取組が浸透した。

また、栄養成分表示を確認する割合も向上。オフィスに掲示された栄養成分表示を日々目にすることで、プライベートでも、食品の栄養成分表示を確認することが習慣化されたようだ。

カロリーメイトの配布による朝食のサポートは3カ月で終了したが、ストレッチは専門家派遣制度終了後も継続して行っている。1回30分以上の運動を週2日以上実施する割合も向上した。

毎週水曜日、ストレッチを開始する際の声掛けは、浦谷氏の役割だが、ときには、ほかの従業員が率先して開始を促すなど、運動に対する意識が高まっている。

「仕事に集中していて、つい開始するのを忘れてしまうことがあるのですが、そうすると周囲から『もうストレッチの時間だよー』と声がかかるんです。みんなストレッチの効果を実感して、運動への意識が高まっているなと思います」(浦谷氏)

ストレッチが従業員同士の会話のきっかけにもなった。「今日はこのストレッチにしたい」「最近肩が痛いんだよね…」など、何気ない会話がオフィスのあちらこちらで生まれる。各々が黙々と自身の仕事に集中することが多い職場環境にあって、ストレッチの実施がコミュニケーションの活性化にも寄与した。

今後の課題は、従業員のメンタルヘルスケアができる環境の整備だと浦谷氏。例年、少数ながらメンタル面の不調を訴える従業員がおり、2022年にも1名、精神的な問題が理由で休職をしている。まずはセルフケア講習の実施や、ラインケア(上司が主体となり、部下のメンタルケアを行う仕組み)を行いたいと話す。

「数百人規模の大企業ならいざ知らず、14人という少人数の会社ですから、お互いの変化には気が付きやすいはずですし、苦しんでいるならば助けられる環境を整えたい。私自身、休職に至った従業員に対して、何かしたくてもどうしていいかわからず、『大丈夫?』と声をかけるだけでした。健康経営に取り組み始めて、ちゃんと知識を持ったうえで対応できるようになりたいと思い、2023年にメンタルヘルスカウンセラーの資格を取得しました。齋藤先生と出会えたことで健康経営アドバイザーという資格があることも知り、そちらも2022年に取得しました」(浦谷氏)

専門家派遣を利用したことで健康経営の取組が具体化し、朝食欠食率の改善などさまざまな効果を得ることができた同社。加えて、浦谷氏を中心に従業員の健康意識が高まり、メンタルヘルスケアという新たな課題に着手しようとしている。

健康経営を通じて、会社の資産である従業員の健康管理を会社が支援する環境が、着実に整いつつある。

健康経営エキスパートアドバイザーより