専門家派遣制度を利用した期間

2021年6月~2021年10月

支援専門家

・中小企業診断士

・保健師

本社: 東京都墨田区立川3-18-14

代表者名: 代表取締役 鈴木 康彦 氏

設立: 1951年(創業1905年)

従業員数: 49名

事業内容: 建築工事事業、規格建築事業、不動産開発事業、不動産賃貸事業

専門家派遣制度を利用した期間

2021年6月~2021年10月

支援専門家

・中小企業診断士

・保健師

すでに取り組んでいる健康経営をさらに充実させるために、どんな取組ができるかを知りたい。

創業は1905年、今年で119年目を迎える老舗企業、株式会社竹徳。明治時代、材木を建築現場へ卸す仕事で事業を起こし、現在は、全国の発電所建設工事用のベースキャンプの建設事業、首都圏のマンション建築事業、土地取得からマンションの商品化までを行う不動産開発事業の3つの事業を柱としている。

健康経営に取り組むきっかけは、2019年にスタートした働き方改革関連法にある。従業員の労働時間管理に取り組む中、それまで把握しきれていなかった従業員の長時間労働の実態が浮き彫りになった。長時間労働は、疲労の蓄積が体に悪影響を及ぼしたり、生活習慣の乱れから生活習慣病を引き起こすなど、従業員の健康を害する要因となりうる。働き方改革で、改めて、従業員の健康の大切さを意識するようになったことが、健康経営の取組につながった。

健康経営の推進を主導した、取締役総務部長の今井靖氏は、「働き方改革と健康経営はセットで考え行うべきものだ」と言う。

「特に弊社のように建設現場で働く場合、従業員が健康を害していたり体調を崩していたりすると、作業中の事故やケガ、夏場であれば熱中症などのリスクが高まってしまいます。従業員の働き方を会社が管理するのと併せて、健康面の管理も会社が行うべきだと考えました」(今井氏)

同社は2021年に健康優良企業「銀の認定」を取得しており、すでに健康経営を行う体制は整いつつあった。次なる目標として掲げていた経済産業省の「健康経営優良法人」認定取得に向け、すでに行っていた健康経営の取組をさらに充実させるべく、専門家のアドバイスを求めて専門家派遣制度に申し込んだ。

専門家の荒井剛志氏(中小企業診断士)は、まず同社の取組をヒアリング。安全衛生委員会を月1回開催し、「感染症対策」「長時間労働」「安全教育」等をテーマに話し合っていたり、メンタルヘルス対策としてストレスチェックを実施したりと、従業員の安全や健康のために率先してさまざまな取組を行っていることを高く評価した。

その上で、「健康情報の提供」や「従業員の食生活改善を促す取組」について、健保組合からの情報を社内イントラネットやメールで月1回配信する健康コラムに載せる以外、あまり行われていないことを指摘。文字情報だけでなく対面で情報を伝え、従業員の健康リテラシーと健康意識をより高める目的で、荒井氏から紹介された保健師の高清水幸美氏を講師に、健康セミナーを実施することとした。

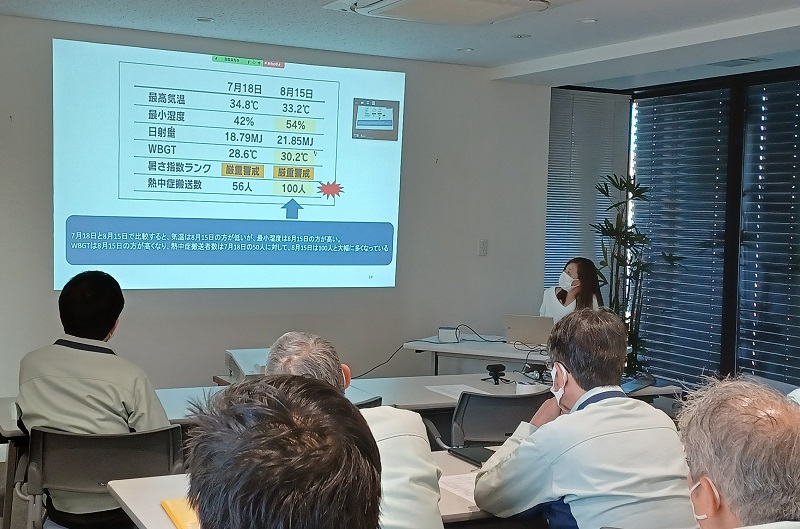

セミナーのテーマは、「熱中症対策」と「生活習慣病」。夏場の熱中症予防は建設現場における大きな課題の1つだったこと、また、同社の健康診断の結果から、肥満や脂質異常症の有所見者が多く見られていたことから、この2つがテーマとなった。セミナーは対面で10名、オンラインで15名ほどが参加し、出席できなかった従業員は録画を視聴した。

セミナーの実施とは別に、これまでの取組を進化させる形で始めたのが、産業医の設置だ。同社はこれまで、地域産業保健センターを活用し、健康診断後の医師の意見付与や長時間労働者への面接指導などを行ってきた。しかし、利用したいタイミングとセンターの都合とがなかなか合わず、面談スケジュールが立たないなどがあったことから、産業医との契約に踏み切った。

現在は長時間労働者への面接指導や、従業員の健康診断の結果への意見聴取、メンタル不調になった従業員との面談など、同社が希望するタイミングで産業医を利用しやすい環境を整えている。

「例えば従業員がケガや病気に罹患して休職した場合、復職できるかどうかの判断は主治医による診断が重要な要素ですが、主治医が下す判断というのは、あくまで一般的に働けるかどうかです。産業医であれば当社がどんな業務を行っているのか、その内容まできちんと把握しています。主治医と産業医、両方の視点から従業員の健康をサポートできる体制が整ったと思います」(今井氏)

2019年以降行ってきた働き方改革、そして健康経営の取組によって、従業員の健康に対する意識は着実に変わりつつあると今井氏。

「ダイエットをして30kg近く痩せたとか、なかなかやめられなかったタバコをやめましたとか、会社から表彰したいと思うくらい変わった従業員もいます。なお、この2名は2023年末に社内で行った2023年度健康表彰で表彰を受けました」(今井氏)

高清水氏による健康セミナーは、2021年以降毎年開催しており、従業員に向けて健康情報や熱中症対策などの情報を提供し続けている。2022年は熱中症で倒れてしまった従業員がいたが、2023年の夏は熱中症にかかる従業員がおらず、予防効果があったと言えそうだ。

また、産業医を設置したことで、それまではスケジュールが合わず実施されないこともあった従業員と産業医との面談が、確実に行えるようになった。

「長時間労働者への面接指導や、健康診断で結果が悪かった人、持病がある方など、年に数人は産業医と面談を行っています。現場で働く職員たちは、工期もあってみな忙しくしているので、面談日程が決めやすくなったことは非常によかったです」(今井氏)

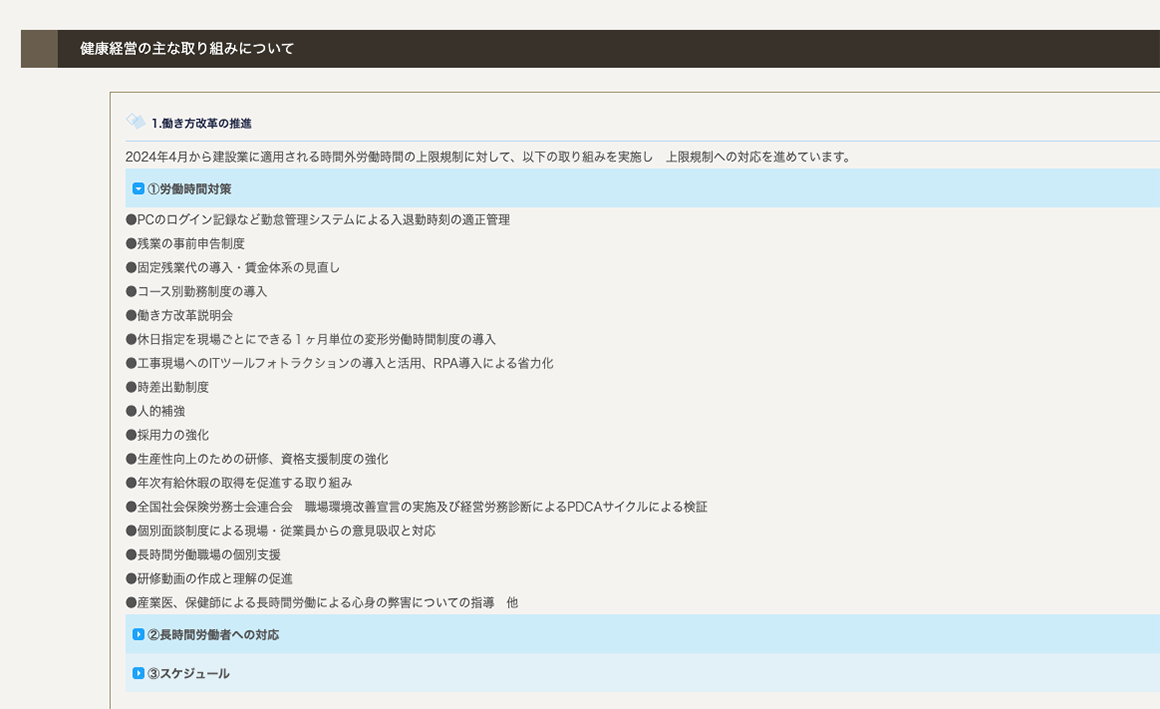

さらに、専門家派遣終了後の2023年からは、健康経営に関連する一連の取組を自社のHPに掲載。社内外に健康経営の取組をPRすることで、採用やブランディングにプラスに働かせることが狙いだ。同じ墨田区内の企業が集まる勉強会などの場で、「素晴らしい取組をされていますね」と声をかけられるなど、少しずつその効果を感じている。

現在は、生活習慣病予防のための新しい取組として、アプリを使ったウォーキングイベントを実施中だ。各部署がチームになり、歩数を競い合うイベントで、優勝した部署への景品を用意している(※2023年10月に1カ月間実施。上位者個人、チームに年末に表彰を実施)。会社が運動機会を提供しつつ、従業員が楽しみながら取り組むことができるようにとの狙いだ。

また、ウォーキングイベントの前後に、墨田区が進めている健康促進事業「プロトタイプ実証実験支援事業」に協力。ベンチャー企業の株式会社Moffが提供するデジタル体力測定(歩行速度、バランス力、下肢筋力測定)を実施した。ウォーキングイベントの前後に測定したことで、多くの参加者がイベント後に測定結果が改善したことがわかり、運動継続のきっかけづくりとなった。

このように、現状の取組に満足することなく常に新しいチャレンジをしている同社。2023年3月に、目標としていた経済産業省の「健康経営優良法人」認定を取得。現在は、同認定の上位500の企業に与えられる称号「ブライト500」の取得を目指し、取組を加速させている。

「認定を取得することも大事ですが、それ以上に、認定を取得する過程で会社をより良くしていくこと、そしてその取組を継続し続けていくことが大事だと思っています。認定はあくまで、健康経営を遂行しているかのチェックであり、そのチェックのなかでできていない項目を更に改善をし、チエックリストをきちんと埋めていくことが、寄り道しないで健康経営を行うということだと思います」(今井氏)

2024年4月からは、建設業においても時間外労働の上限規制が適用されるが、「まだ、残業時間削減への対策は十分とは言えません」と今井氏。今まで以上に従業員の時間外労働を減らし、かつ会社を維持発展させていくためには、従業員が健康に働き、生産性を高めることが必須だと言えるだろう。同社は今回の取組を通じて従業員の健康意識がより高まり、会社側も産業医を通じて従業員の健康管理についてより手厚くサポートできるようになった。今後とも従業員が働きやすく生産性が高まる職場となるよう、取組を進めていく。

健康経営エキスパートアドバイザーより