専門家派遣制度を利用した期間

2022年3月~2022年9月

支援専門家

中小企業診断士

本社: 東京都足立区千住3-66-16

代表者名: 代表取締役 宮本 薫 氏

設立: 1986年

従業員数: 730名

事業内容: 官公需事業(放置自転車対策他)、駐輪場事業、駐車場事業、フィットネス事業

専門家派遣制度を利用した期間

2022年3月~2022年9月

支援専門家

中小企業診断士

健康経営の取組を進めるため、すでに行っている取組の他に、どのような取組を行えば良いか知りたい。

官公庁や自治体が保有する駐輪場の管理業務(放置自転車対策他)を主な事業とする芝園開発。正社員は40名ほどだが、各地の駐輪場での自転車の管理業務や、街中で放置自転車対策業務にあたるパートタイマーを含めると、従業員数は730名にのぼる。

同社が健康経営に取り組み始めた根本には、「働くことは人生の一部。どうせ働くのなら楽しく、ステキに過ごしてほしい」という代表の思いがある。そこで、従業員の健康づくりを応援し、従業員がより働きやすい環境を整えたいと考えた。

同社はもともと、従業員の健康を重視した経営を行ってきた。例えば、会社は屋内完全禁煙であり、かつ就業時間中は社内・社外を問わず禁煙、正社員は会社が運営するフィットネスジムを無料で利用可能、会計や労務管理システムをデジタル化し作業効率を向上、といった取組などだ。こうした取組は外部からも高く評価されており、本社のある足立区の「足立区ワーク・ライフ・バランス推進企業」にも認定された実績を持つ。

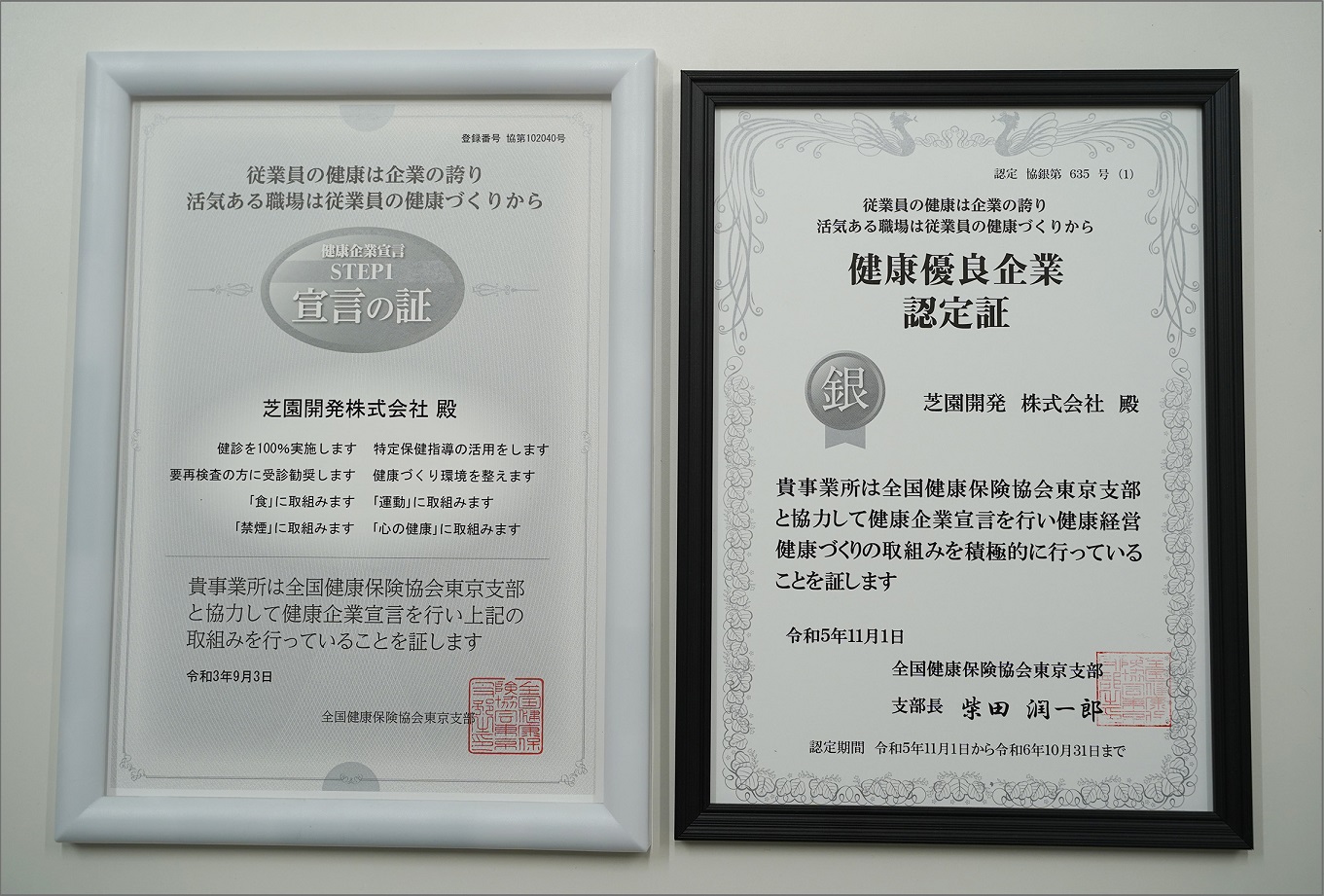

健康づくりや働きやすい環境づくりの具体策を実施するには目標が必要と考え、経済産業省の「健康経営優良法人」認定ブライト500の取得を目指し、まずは健康優良企業「銀の認定」取得に向けて取組をスタートした。健康企業宣言を行い、毎週水曜日の朝礼でのラジオ体操から取り組み始めたが、その他に具体的にどのような取組を行えばよいかわからず、専門家のアドバイスを求めて専門家派遣制度に申し込んだ。

「認定の取得が働きやすい環境の創出につながることを期待して、健康経営に取り組み始めました」と、健康経営を推進した管理部経理総務グループの上野真理子氏と、小林もと子氏は当時を振り返る。

専門家の江崎泰将氏(中小企業診断士)は同社の取組状況をヒアリングし、3つの課題を指摘した。

1つ目は、従業員に対して健康情報が提供されていないことだ。健康経営では、従業員の健康リテラシーを向上させ、その結果、各人が健康に良い行動をとるようになることが重要である。そのために会社ができることの1つが健康情報の提供であるが、同社は健康情報の提供を特に行っていなかった。そこで、月1回発行している社内報「きゃぷちゃー」の中に「健康経営コラム」のコーナーを新設。例えば9月は腰痛対策、10月は筋肉量アップのトレーニングと食事、11月は風邪予防、といった具合に、運動や食事等のアドバイスを毎月掲載するようにした。

「駐輪場の管理業務にあたる従業員のほとんどは正社員ではなくパートタイマーであり、また高齢の方が多いことから、メールやチャットツールなどで情報を提供するのは難しい状況でした。そこで、もともと現場に配布していた社内報を活用して健康情報を提供することにより、より多くの従業員へ情報を届けるようにしました」(上野氏)

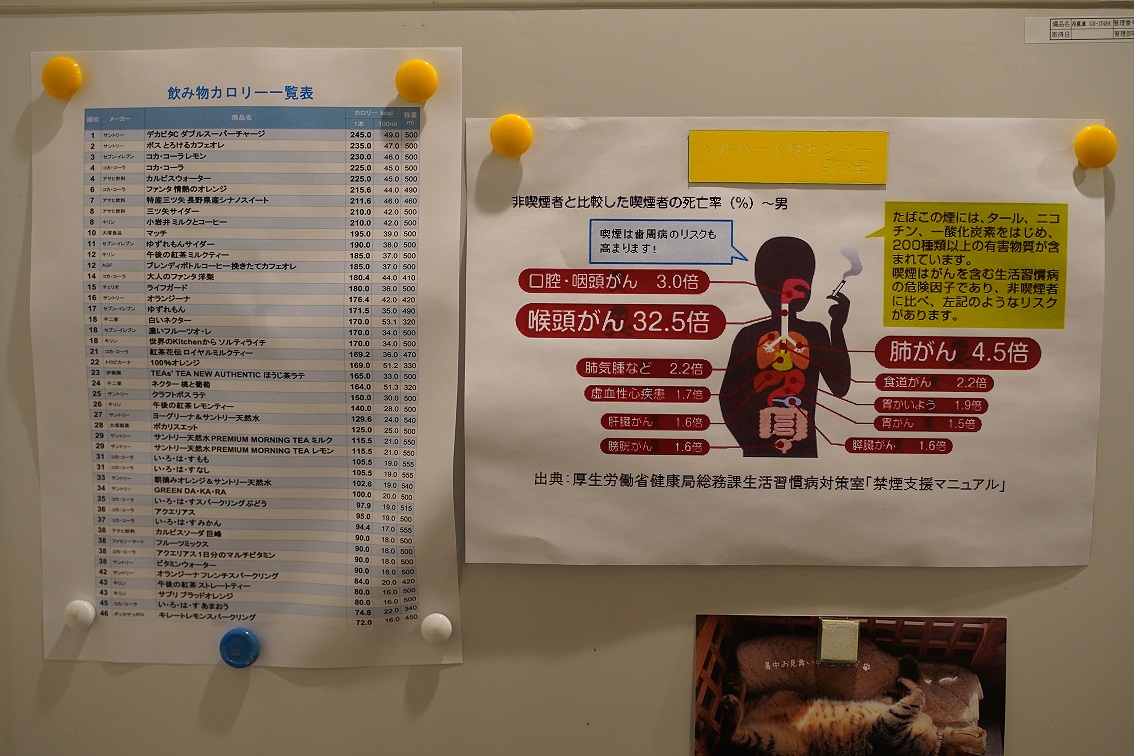

また、社内や営業所内に階段利用促進のポスターを掲示することで運動を促したり、自動販売機やコンビニで販売されている飲み物のカロリー一覧表を掲示することで、低カロリーの飲み物を選ぶよう促すなど、従業員が日々の業務の中で健康に関する情報を目にし、行動に移せるような工夫を行った。

2つ目は、健康診断で再検査となった従業員の受診勧奨を行っていないことだ。それまでは、従業員に対し健康診断の結果を渡すだけで、要再検査となった従業員に対し受診を促すような取組は行っていなかった。そこで、要再検査となった従業員には、健診結果とは別に再検査の受診を促す手紙を送付するようにした。

「手紙には受診の勧奨だけではなく、いつ、どこの病院で再検査を受診したか、会社に報告するようにと返信欄をつけました。正社員には直接手渡しで、それ以外の従業員については自宅に郵送したり、駐輪場など各勤務地に手紙を送って、現場の責任者から手渡ししてもらうなどして、確実に手元に届くように心がけました」(小林氏)

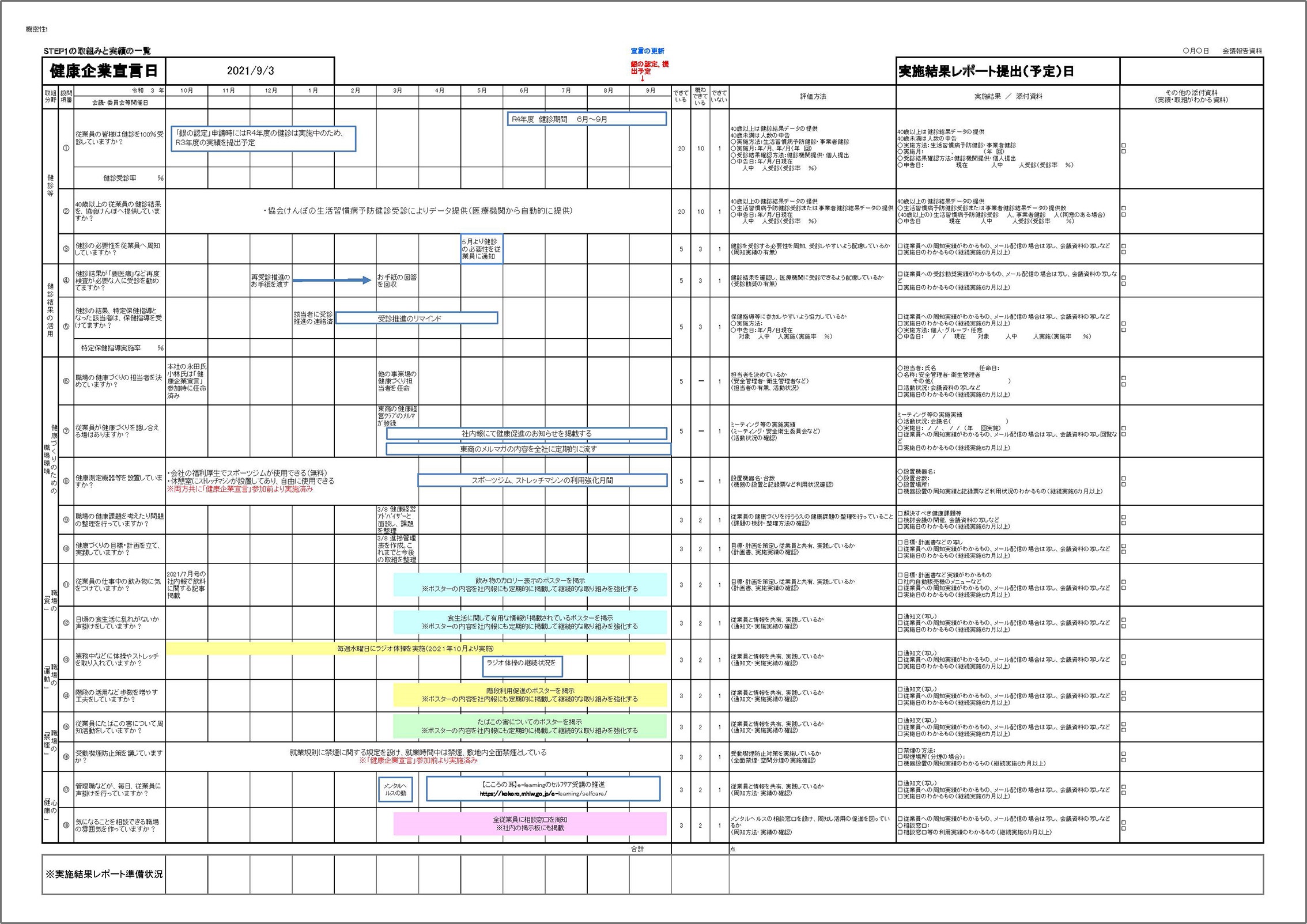

3つ目は、健康経営を促進する体制が十分に構築されていないことだ。同社は健康経営を推進する担当者の任命はできていたものの、具体的にいつまでに、どのような取組を行うかというスケジュールや取組目標が設定されていなかった。そこで江崎氏は、取組を着実に進めるためのロードマップを作成。いつまでに、どの取組を行うべきかを明確にし、スムーズに健康経営に取り組める体制を整えた。

社内報「きゃぷちゃー」を利用して健康情報を提供したところ、それを読んだ従業員から「栄養バランスを考えて、小鉢を増やすようにしています」「血糖値の急激な上昇を抑えるため、野菜を先に食べるようにしています」などの声が届いた。会社からの情報発信が、従業員の行動変容につながったといえるだろう。

これまで把握できていなかった健康診断の再検査の受診状況については、いつ、どこの病院で再検査を受診したかを報告してもらうことで、どの従業員が受診しているか把握できるようになった。「現在は、要再検査となった従業員の半数程度が受診しその旨を手紙で報告してくださっています」と小林氏。今後は、こうした取組を継続しながら、全員が再検査を受診するよう、さらに受診勧奨を徹底して行っていく。

さらに、ロードマップを活用したこともあって、認定取得に必要な取組をもれなく実施することができた結果、無事に健康優良企業「銀の認定」を取得することができた。

同社の健康経営の取組は、専門家派遣制度終了後も進化し続けている。例えば、特定保健指導の対象者へきちんと指導を受けるようメールで促す、NO残業デーを設定しその日は全員定時退社となるように決まった時間にリマインドを行う、といった具合だ。加えて、2023年から産業医が変わり、従業員へのサポートが手厚くなった。

「産業医の先生は、一人ひとりの健康診断の結果を見たうえで、健康状態が心配な従業員をリストアップしてくださり、必要に応じて面談も行ってくださいます。フットワークが軽く、本社だけでなく各営業所にも回ってくださるので、体の悩みや心の悩みなど、専門家に相談がしやすい環境になったと思います」(上野氏)

今後の課題は、産業医の存在や、産業医との面談が行えることを従業員にしっかり周知して、活用してもらうことだという。熱意と推進力のある担当者が中心となって、同社の取組は今後もますます進化していきそうだ。

健康経営エキスパートアドバイザーより