専門家派遣制度を利用した期間

2023年3月~2023年10月

支援専門家

社会保険労務士

本社: 東京都北区赤羽2-51-3 NS3ビル2F

代表者名: 代表取締役 溝口 遼太 氏

設立: 2014年

従業員数: 38名

事業内容: 販売促進に関するツールのデザイン・企画・製作、及び店舗の内装・装飾・看板等の企画・製作・施工等

専門家派遣制度を利用した期間

2023年3月~2023年10月

支援専門家

社会保険労務士

従業員の健康を守るために、会社としてどのような取組を行えば良いか、具体的なアドバイスを受けたい。

商品紹介のポップやのぼり等、家電量販店やスーパーマーケット等で使用する販売促進物を企画、デザイン、製作するSANKEIプランニング。店舗内装や屋外看板、電気・水道・外構工事といった店舗の建設工事も請け負っており、お客様の要望に応じて、ワンストップで販売促進と店舗づくりのサポートをしている。

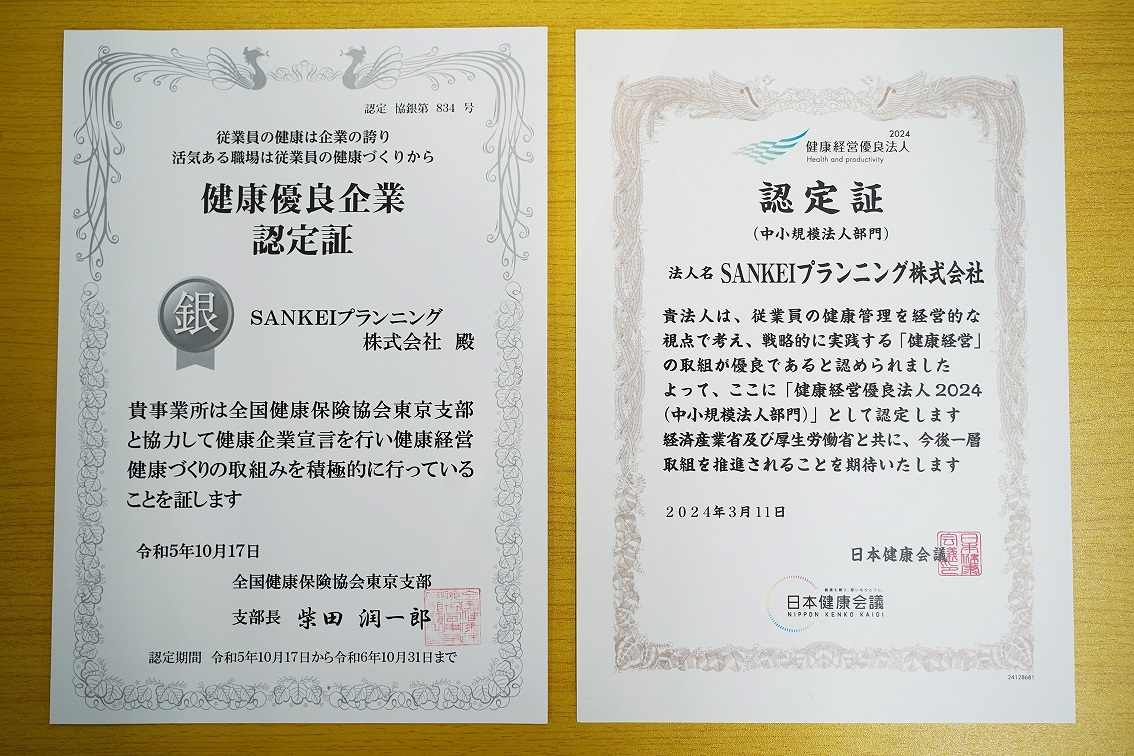

同社が健康経営に取り組み始めたのは、2023年。「コロナ禍が健康経営に取り組むきっかけになった」と、健康経営推進の担当者で取締役の溝口久美氏は当時を振り返る。

「長いコロナ禍を経て、従業員の健康の重要性をひしひしと感じていた時に、偶然、テレビで健康経営を知りました。当社にも必要だろうかと考えていたところ、弊社社長の溝口遼太から、青年会議所で健康経営がテーマの講演会が行われるから『参加してみれば?』と勧められたのです。講演会で健康経営とはどのような取組なのかを具体的に聞いて、『やはり当社に必要だ』と思いました。従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する健康経営は、〝従業員の健康を守るために会社は何ができるか〟という、当社が抱えていた課題の解決につながると考えたのです」(溝口久美氏)

同社はこれまでも、福利厚生の一環で従業員に整体の機会を提供したり、受動喫煙対策で喫煙専用室を設置したりと、健康経営に関する取組を行っていた。ただ、具体的にどんな取組が健康経営にあたるのか、その他にどんな取組を行えば良いのか分からず、アドバイスを求めて専門家派遣制度に申し込んだ。

専門家の齋藤康子氏(社会保険労務士)がまず指摘したのが、残業時間の多さだ。特にデザイナーは残業が多くなる傾向にあり、繁忙期には月80時間近く残業をする従業員もいた。そこで、10時から19時だった所定労働時間を見直し、出社時間は定めず、原則1日8時間の労働、ただし22時以降は働いてはならないというシフト制度を導入した。

「当社が日々やり取りをさせていただくお客様のほとんどが、家電量販店等の実店舗で働いていらっしゃいます。そのため、お問い合わせが増えるのは店舗での接客が落ち着いた17時頃から。そこから『今日中にポップのデザイン修正をしていただけますか』等、ご依頼をいただくため、どうしても作業が夜にずれ込みがちです。そんな環境で『早く帰りなさい』といっても『それでは納期に間に合いません』となる。そこで、お客様からのお問い合わせが多い17時以降に集中して働ける制度に改善しました」(溝口久美氏)

もう一点、齋藤氏が課題として挙げたのが生活習慣の改善だ。専門家派遣の開始直後に行ったアンケートでは、「栄養成分表示を確認する割合」や「歩数(1日あたり)が8000歩以上の割合」といった、生活習慣に関する項目で参考値よりも低い結果が見られた。同社の場合、従業員の半数以上が20〜30歳代と若いこともあり、齋藤氏は「一人暮らしが多く、食生活の乱れが懸念される」と指摘。加えて、営業職など外出する職種は歩く機会も多いが、デザイナー職は運動機会が少ない点を指摘した。

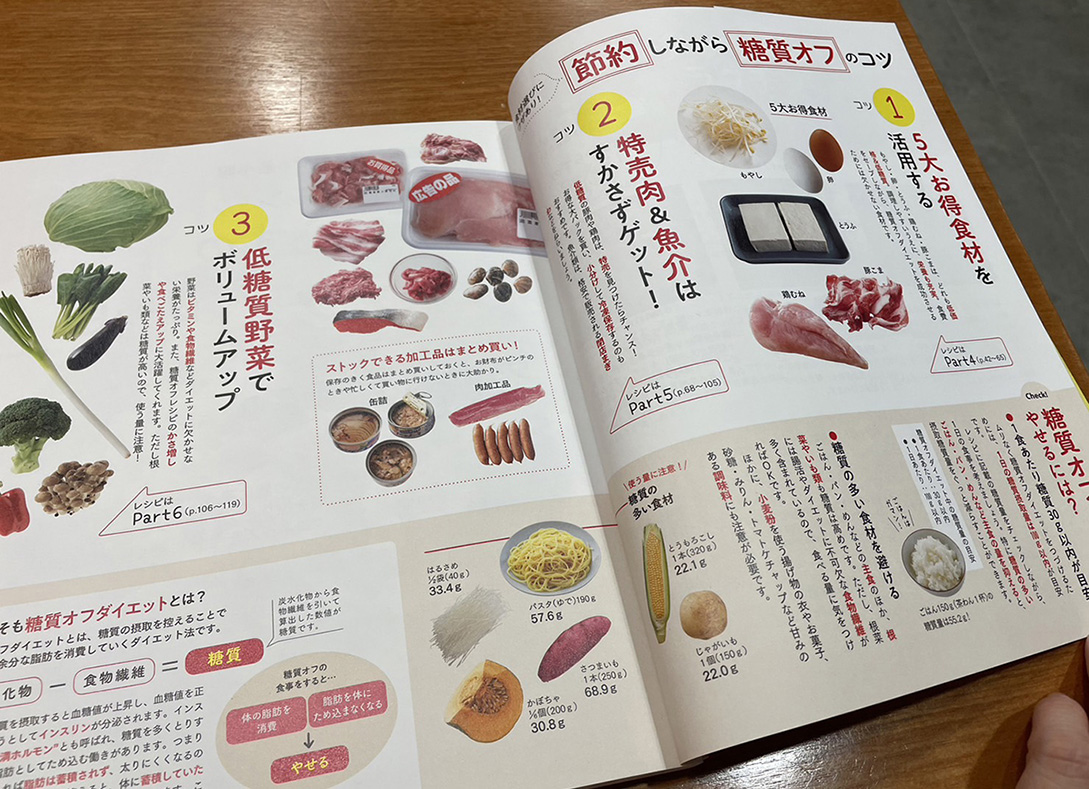

生活習慣の改善で重要なのは、バランスの良い食事と適度な運動である。そこで取り組んだのが、従業員向けに食事や運動を主とした健康に関する情報を提供することだ。

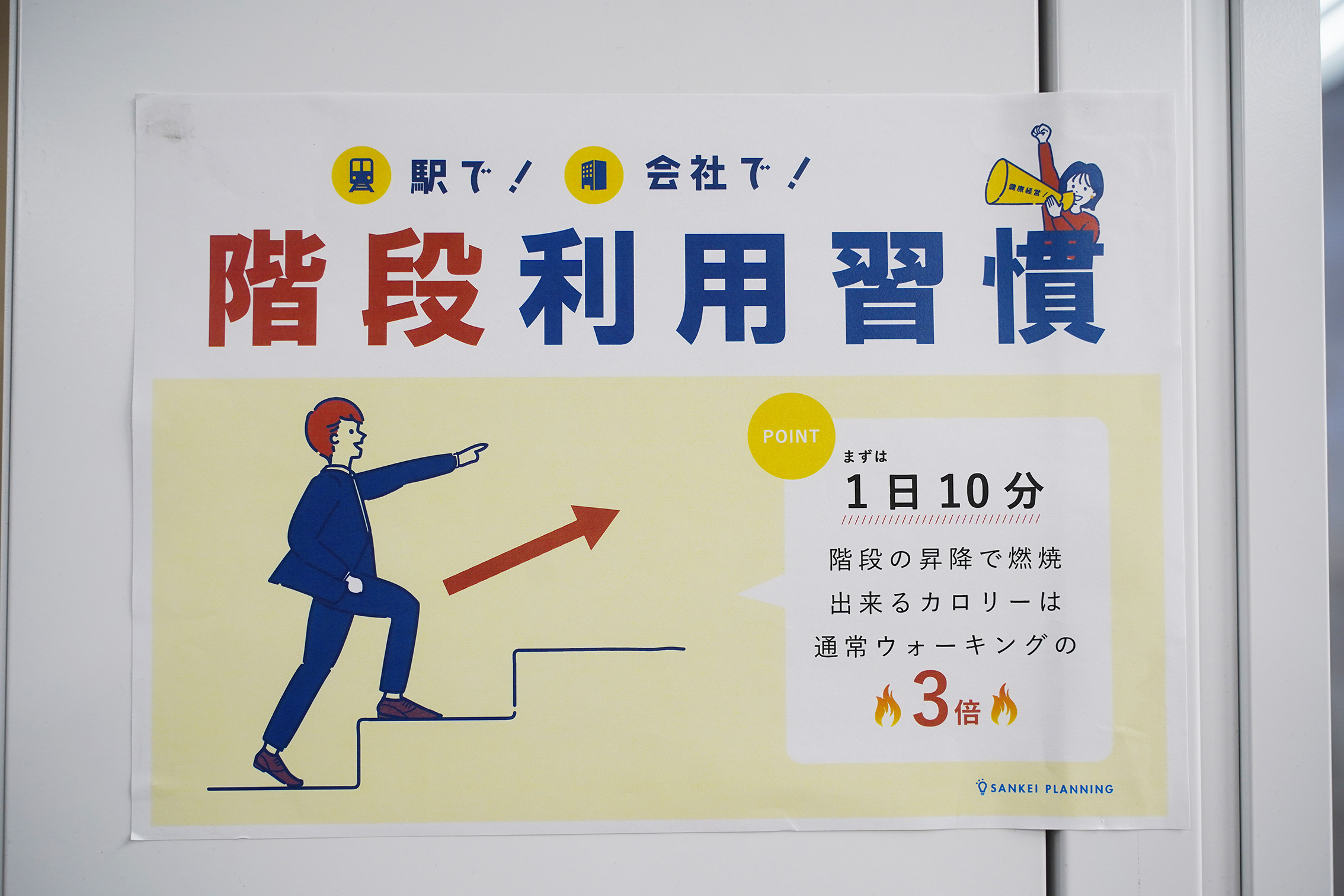

月に1回、原則、従業員全員が参加する「健康に関する勉強会」を開催。食事の重要性や、歩くことの大切さ、喫煙がもたらす健康リスクといった、健康に関連する情報を提供した。また、勉強会で取り上げた内容を含めた様々な健康に関する情報を、会社で導入しているコミュニケーションアプリでも共有。パソコンだけでなくスマートフォンでいつでも見られるように工夫した。さらに、飲み物に含まれるカロリーや糖質の量を示した紙を冷蔵庫に貼ったり、階段利用を促すポスターをオフィス内に掲示したりするなど、従業員が日々目にしやすい場所に情報を掲示。従業員が自身の生活習慣を考えるきっかけを提供した。

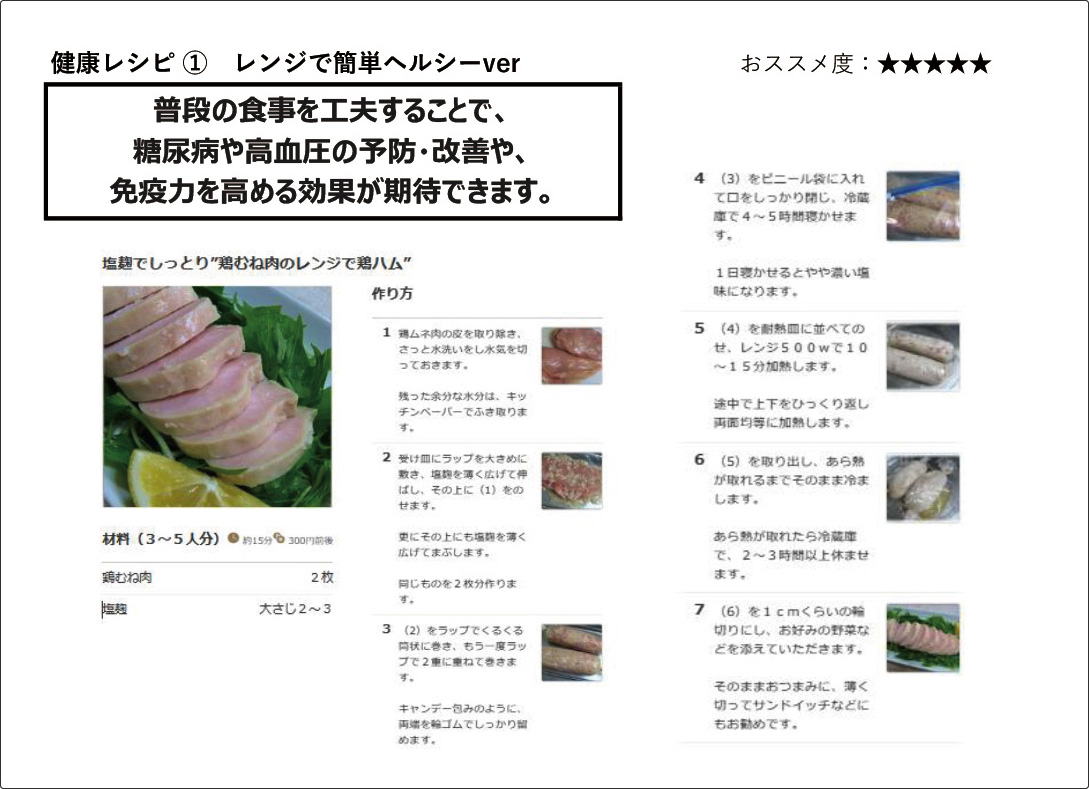

特に食事に関しては、給与明細にレシピを同封したり、休憩室に料理本を置いたりすることで、可能な範囲での自炊を推奨。自炊は、自らの健康に目を向け自主的に栄養管理をするために欠かせない行動の一つだからだ。加えて、従業員が休憩室で昼食をとる際など、溝口久美氏自らが声かけをして、どんな食事をしているか、食事に関して何か困ったことがないかなどを確認するようにした。

残業時間については約6割減少。従業員からも「長時間、無理をしなくなった」「仕事量や納期に追い込まれることが少なくなった」「お客様の要望に応えることが一番大切なので、お客様の時間に合わせた働き方ができるのは気持ちが楽」など好評だ。

生活習慣については、専門家派遣終了直前に行ったアンケートで数値が改善。「栄養成分表示を確認する割合」が21%から43%に、「歩数(1日あたり)が8000歩以上の割合」が7%から25%に向上したという結果から、従業員の生活習慣や健康に関する意識の改善を読み取ることができた。

溝口久美氏は、今回の健康経営の取組による成果を実感しているという。

「従業員から『今日は野菜を買いました』『意識的に健康について考える機会が増えました』といった声が聞かれるようになりました。これまで会社が福利厚生で提供してきた整体も、『なんとなく受けるのではなく、これが健康につながっているんだと意識して受けるようになった』と言います。このように、日々の生活の中で、何が健康に良くて何が良くないのかを意識するようになったこと。そして、より健康に良い方の選択肢を選べるようになっていることが、健康経営の大きな成果だと感じています」(溝口久美氏)

現在は、代表の溝口遼太氏が所属する青年会議所にて、同氏が講師として健康経営の取組を紹介する機会も多いといい、「いろんな方に周知していきたいと思っています」と溝口久美氏。今後の目標は、従業員の口コミで、健康経営の良さが広がっていくことだ。

「私が健康経営の良さを語るのは当たり前で、今後は『SANKEIプランニングは健康経営に取り組んでいて、それがすごく良いんだよ』と、従業員の口から第三者に向けた言葉が出て欲しい。その結果として、多くの企業に健康経営が広がっていって欲しいと思っています」(溝口久美氏)

健康経営に取り組むことで、従業員の健康を守る体制を整えたSANKEIプランニング。専門家派遣終了後も引き続き健康経営に取り組んでおり、現在は、同社オリジナルのストレッチを考案中だと溝口久美氏は笑顔を見せる。2カ月に1回は、従業員から健康課題をヒアリングするためのミーティングを実施しているといい、従業員の考えや気持ちを大切にしながら取組を改善し続けている好例だと言えるだろう。

健康経営エキスパートアドバイザーより