専門家派遣制度を利用した期間

2021年12月~2022年9月

支援専門家

保健師

本社: 東京都世田谷区太子堂2-16-6

代表者名: 代表取締役 佐藤 明子 氏

設立: 1953年

従業員数: 24名

事業内容: 女性用インナーウエアを中心とした小売業・通信販売業

専門家派遣制度を利用した期間

2021年12月~2022年9月

支援専門家

保健師

従業員により健康に、元気に働いてもらいたい。

三恵は、地域密着の用品店として1953年に創業。主に女性向けインナーウエアの販売を実店舗・ECの双方で行っており、現場で働く従業員全員が女性だ。まだECの黎明期といえる2003年に同事業をスタートし、2008年にはインターネットショッピングモールの楽天市場において、売上やお客さま対応など優れた店舗に贈られる楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーを受賞。その後もオリジナル商品が楽天市場の総合ランキング1位になるなど、特にEC事業で目覚ましい活躍を見せている。

同社が健康経営に取り組むことになったきっかけについて、会長の飯島祥夫氏は次のように当時を振り返る。

「経営者同士の情報交換の中で、健康経営を知りました。改めて、当社の従業員の健康はどうかと現場に確認してみると、朝の目覚めが悪かったり、顔色が悪かったり、きちんとした食事を摂らず昼食をスナック菓子ですませている従業員がいたり…という状況でした。当社こそ健康経営が必要ではと考え、取り組むことに決めました」(飯島氏)

現場を取り仕切る代表取締役の佐藤明子氏も、ここ数年、特に若い従業員を中心に、体調不良を訴えるスタッフが多いことを懸念していたという。

「新卒採用を始めて12年ほど経ちますが、特にここ5年ほどは、若い従業員が頭痛や腹痛、体のだるさなど、体調不良を訴えることが多い状況でした。対策として、朝は時間休を取得して遅れて出勤してきても問題ないようにしたり、お昼休みに20分ほど仮眠できるよう個別に場所を設けて休憩させたり、場合によってはリモートワークにするなどサポートをしてきましたが、根本的な解決にはなっていないと感じていました」(佐藤氏)

健康経営を通じて従業員により健康に、元気に働いてもらうことで、生産性を高めることを目的に取組を開始。しかし具体的にどのように推進していけばよいかわからず、東京商工会議所を通じて知った専門家派遣制度に申し込んだ。

専門家の石田佐地子氏(保健師)は、従業員の健康診断の結果と、従業員を対象に実施した生活習慣に関するアンケートの結果を踏まえて、主に2つの課題を指摘した。

1つ目は、女性特有の健康管理という視点での支援が少ないことだ。

同社は従業員が全員女性ということもあり、産休・育休を取得しやすくするなど、女性が働きやすい環境づくりを行っていた。しかし、女性特有のがん対策や、月経や更年期など女性特有の症状への支援などは特段行っていなかった。

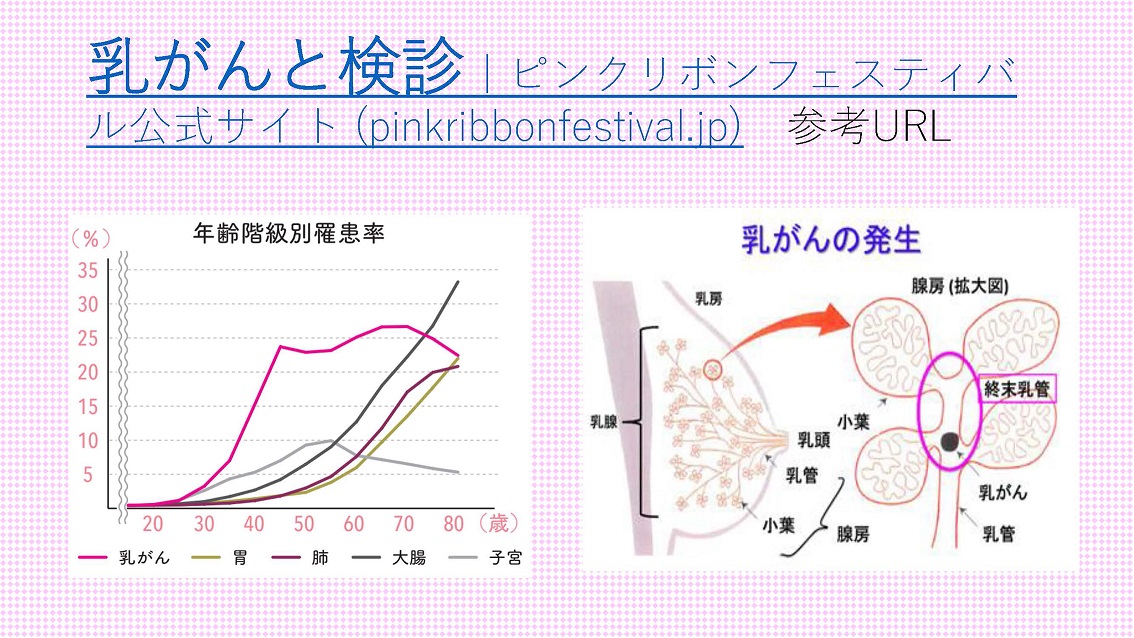

そこで、まずは女性特有の健康課題について知識を持ち、意識を高めてもらうために、従業員を対象に石田氏による女性特有のがんや生活習慣に関するミニ健康教育セミナーを実施した。その中で、乳がんや子宮頸がんといった女性特有のがんについての解説や、女性特有の症状を踏まえた生活習慣上のアドバイスを行った。

加えて、乳がん・子宮頸がん検診を従業員全員が受診できるよう体制を整備。がん検診にかかる費用はすべて会社が負担するようにした。また、従業員の健康診断・がん検診の受診状況をより把握しやすく、また結果の取りまとめや再検査の受診勧奨などその後のフォローを行いやすくするため、それまで複数箇所で実施していた健康診断・がん検診を1箇所に変更。併せて、健康診断・がん検診の機関を探す手間を省き、受診しやすくなることも狙った。加えて、健康診断・がん検診受診を取りまとめる総務部の担当者や、佐藤氏自らが積極的に受診勧奨の声掛けを行った。特に、受診率が約3割と低かったがん健診に関しては、女性の健康に関するサイト紹介など、がん検診受診の重要性を啓蒙する情報発信を行った。

2つ目は、貧血と診断されている従業員がいること、また貧血が疑われる従業員が多いことだ。

こちらについては、健康診断の結果と生活習慣に関するアンケートの結果だけでは、詳しい状況や原因が把握できないと石田氏は判断。そこで、若手従業員を中心に1時間ほど、健康状態などをヒアリングする座談会を実施した。その結果、食事における栄養不足や偏り、運動不足など、生活習慣に関するアンケートでは把握しきれなかった健康課題が浮き彫りになった。また、従業員が、女性の健康支援のための制度があると「安心して働ける」「長く働きたいと思う」と感じていることもわかった。

受診しやすい体制の整備や受診勧奨の結果、対象となる従業員のほぼ全員が乳がん・子宮頸がん検診を受診するようになった。乳がん・子宮頸がんの検診受診率は、それまでの約3割から9割以上へと大幅に改善した。

「健康診断やがん検診を1箇所で受診することで、健診項目や健診結果の仕様などが統一されました。従業員に平等な環境で検査を受けてもらえますし、会社側で健診・検診結果を確認する際も見やすくなりました」(佐藤氏)

座談会により把握した健康課題については、専門家派遣制度の期間内で取組を行うことはできなかった。そこで、専門家派遣制度終了後に石田氏に改めて従業員の健康サポートを依頼。具体的には、毎月1回、女性特有の症状や食事、運動などといった健康づくりに役立つ情報を石田氏から提供してもらい、チャットツールで全従業員へ共有。健康診断の結果を踏まえて、石田氏による各従業員との個別面談を実施。食事や運動などの生活習慣について、個別にアドバイスを行い、改善を促した。

これら一連の取組によって、従業員の健康への意識、特に食事への意識が改善されたと佐藤氏。

「先生が指導してくださったことの1つが、バランスの良い食事を摂ることの大切さです。若い子たちは、美容やダイエットの観点から野菜は意識して食べるけれど、たんぱく質はあまり食べていなかったんです。ですが、必要な栄養素の1つであるたんぱく質をしっかり摂らないと、元気も出ないし体調も崩しがちになると石田先生からご指導いただいたことで、いまは社内でもたんぱく質を気にするのが当たり前になりました。『たんぱく質足りてる?』と昼食時に声をかけあっていたり、コンビニで買ったゆで卵を従業員同士がシェアしていたり。今後、こうした取組を何年か積み上げて、バランスの良い食事を常に心がけるようになれば、従業員の身体もしっかり、健康に元気になっていくと思います」(佐藤氏)

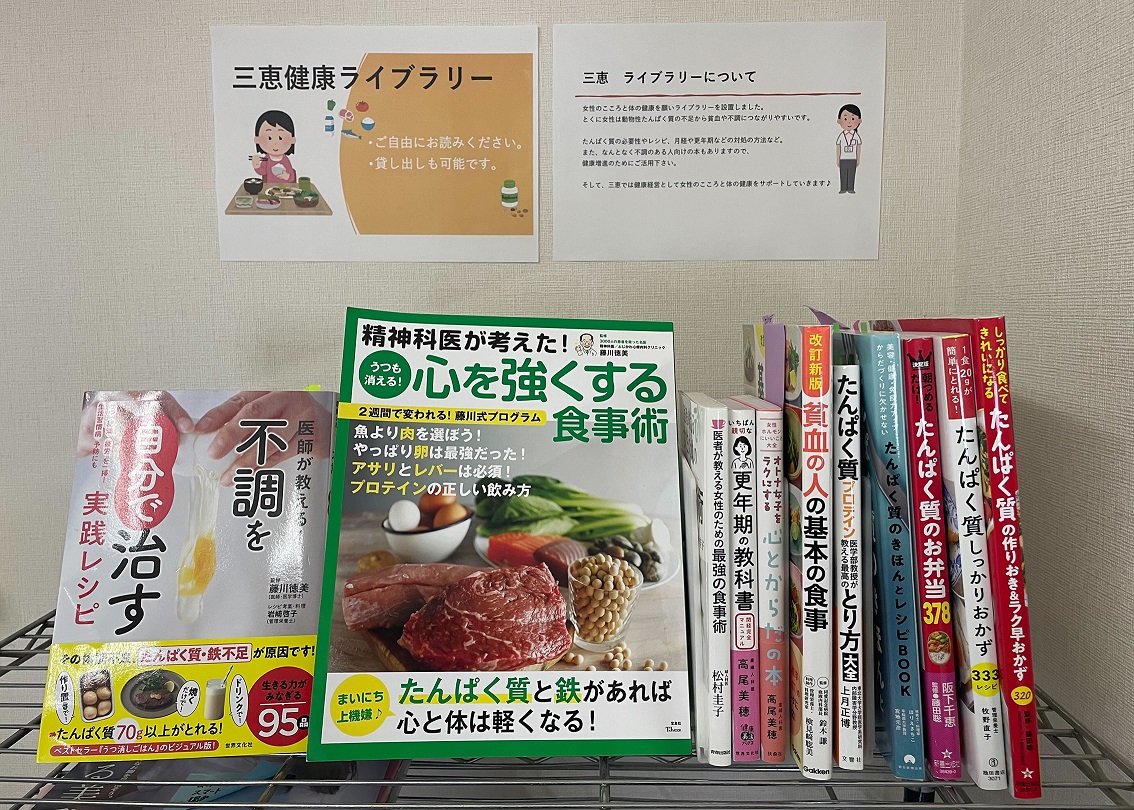

さらに、社内に、食生活に関する書籍などを置く「三恵健康ライブラリー」を新設し、従業員の更なる意識向上を目指している。

また、これまで持病の貧血により、勤務時間の調整や勤務中の休憩が常態化していた従業員は、通院や保健師による食事指導によって症状が改善。現在は他の従業員と変わらない状況での勤務が可能となっている。「彼女だけでなく、他の従業員を見ていても、以前より元気に働いているな、体力がついてきたのかなというのは、実感としてあります」という佐藤氏の言葉からも、当初課題としていた従業員の体調不良が着実に改善しているといえそうだ。

今後の課題は、より従業員の生活に踏み込んだ生活習慣の改善だと、佐藤氏は言う。

「今回、健康経営の取組を通じてわかったのですが、若い従業員の中には、お金をかけたくないからという理由で、食事をコンビニやファストフードですませるという人も多くいました。また、よくよく話を聞けば、夜中の1時2時まで動画視聴やSNSの利用をしていたり…それでは健康な身体で働くことはできません。稼いだお金を何にどのように使うのかや、睡眠時間をはじめとする生活習慣については、プライベートな問題でありこれまでは個人に任せてきましたが、一歩踏み込んで、教育していく必要があるのかなと考えています」(佐藤氏)

健康経営の取組を決断した会長の飯島氏も、健康経営の意義と効果をしっかりと感じているようだ。

「人的リソースの少ない中小企業は、どうしても仕事が属人的になりがちです。そうすると、その人が体調を崩していなくなると仕事が回らない、という事態に陥ってしまう。そうした事態を避けるためにも、会社が従業員の健康を支援することは非常に大切です。今回、健康経営を通じて、従業員がこれまでよりも元気に働くようになり、生産性も向上したと感じています」(飯島氏)

専門家派遣制度を通じて、健康経営における自社の課題を明確にし、課題の解決に継続して取り組んでいる好例だといえるだろう。「人は会社のためではなく、自分が幸せになるために働くんです。そして幸せのベースが、健康だと思います」と佐藤氏。これからも従業員一人ひとりが幸せになるために、会社としてできるサポートを継続して行っていく。

健康経営エキスパートアドバイザーより