専門家派遣制度を利用した期間

2022年3月~2023年1月

支援専門家

中小企業診断士

本社: 東京都足立区一ツ家4-6-4

代表者名: 代表取締役社長 石川 拓彦 氏

設立: 1972年(創業1964年)

従業員数: 445名(グループ企業含む)

事業内容: おしぼりのレンタルサービスをはじめとする業務用品の提供

専門家派遣制度を利用した期間

2022年3月~2023年1月

支援専門家

中小企業診断士

もともと実施していた従業員の健康を支援する取組を、より充実した内容に進化させたい。

おしぼりのレンタル事業を主軸に、玄関マットやバスタオルのレンタル、飲食店や医療機関のユニフォームのクリーニングなどの事業を手掛けるアールエスエス。創業59年、本社の他に工場・事業所・グループ企業と総勢で445名の従業員を擁し、おしぼりレンタルの業界を牽引する企業のうちの一社だ。

同社は専門家派遣制度を利用する前から、朝のラジオ体操の実施や階段利用の推奨、禁煙者への手当の支給といった方法で、従業員の健康をサポートする取組を行ってきた。しかし、「それでも健康状態が気になる従業員がいました」と、代表取締役社長の石川拓彦氏は言う。

「もともと私は、父であり前社長の石川汎作を突然の病で亡くしたということもあって、従業員には健康であって欲しいと強く思っていましたし、そのための取組も行ってきました。ただ、従業員の中には健康診断で異常の所見があると診断されたり、高血圧や脂質異常症など、脳梗塞や心筋梗塞のリスクを指摘されたりする人が複数名いました。過去には、喫煙が原因で体調を崩し働けなくなってしまった人もいて…。なんとか自身の健康に危機感を持って欲しいと、担当者だけでなく私からも、有所見者に再検査に行くようにと度々声掛けをしていました」(石川氏)

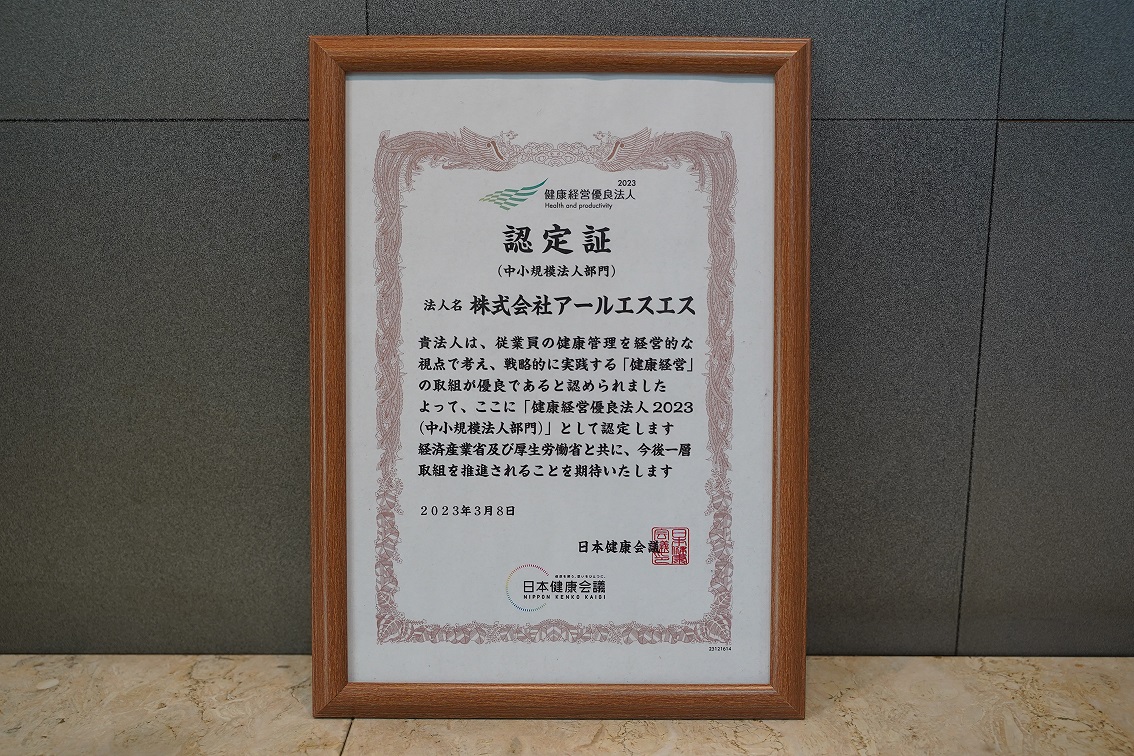

そのような中、グループ会社の株式会社東京すずらんが健康経営に取り組み、経済産業省の「健康経営優良法人」認定を取得。その一連の取組を見た石川氏は、認定取得がこれまで行ってきた従業員の健康を支援する取組を、より充実した内容へと進化させることにつながると考え、認定取得を目指すことに。しかし、どこからどう取り組めばよいかわからず、専門家に一から教わりたいと考え、専門家派遣制度に申し込んだ。

まずは、専門家の屋代勝幸氏(中小企業診断士)の指導のもと、従業員を対象にした健康経営の事前アンケートを実施した。パートタイマー含め従業員が多い同社は、アンケートページの二次元コードを記載したチラシを作成し配布。スマートフォンでも回答できることを周知したところ、当時の全従業員310名中200名以上が回答した。「全従業員向けのアンケートは初めての試みだったのですが、予想以上に多くの従業員が回答してくださり、健康への関心の高さを感じました」と田中氏。

その結果などを踏まえて、屋代氏が指摘した同社の課題は主に2つ。毎朝行うラジオ体操の目的意識が薄れていることにより、参加率や効果が減少していることと、健康診断後に有所見であっても再検査を受けていない従業員がいることだ。

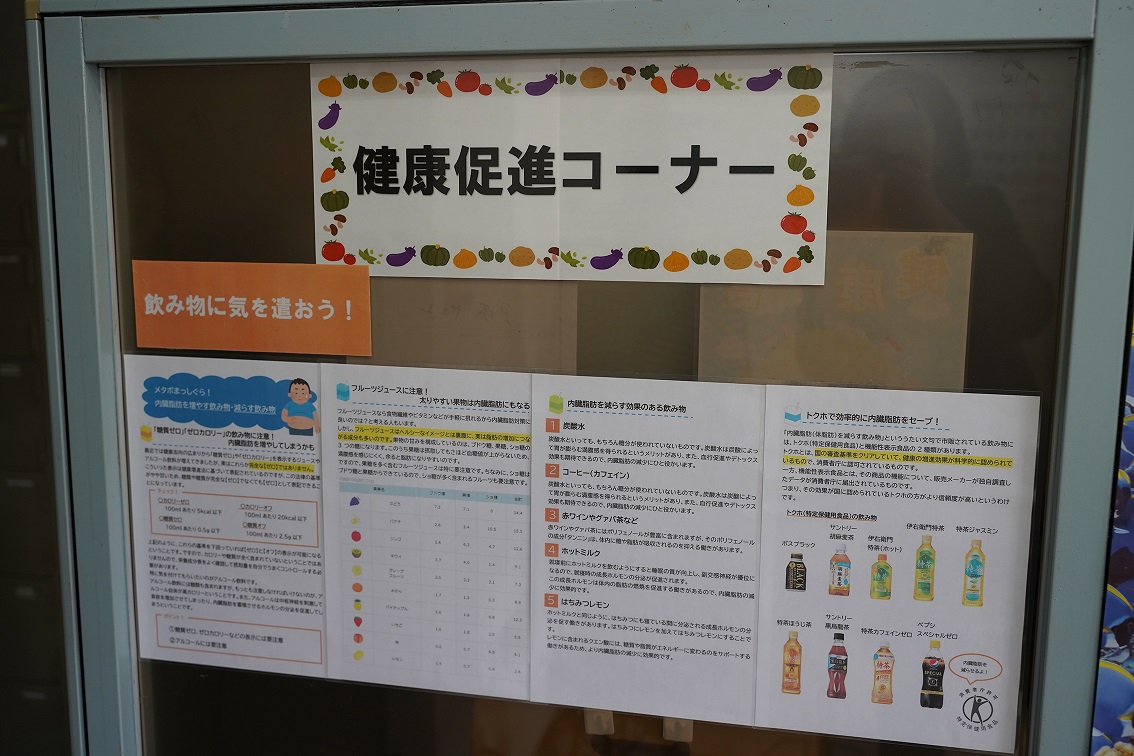

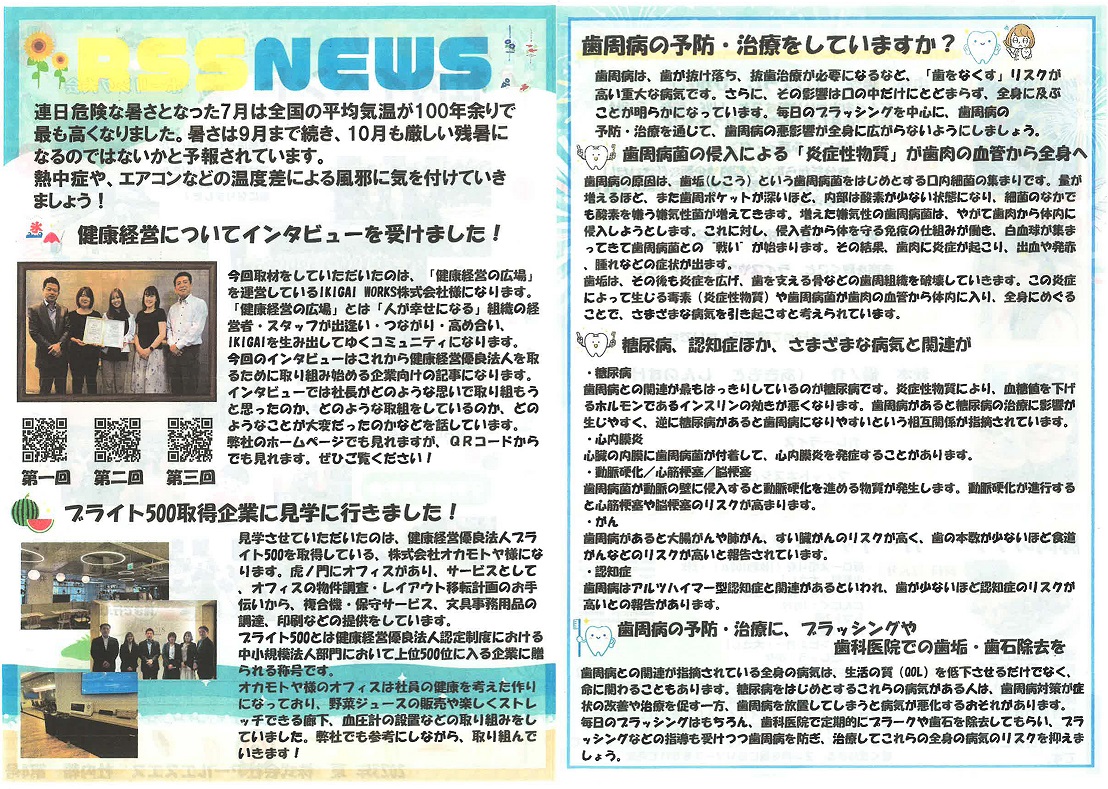

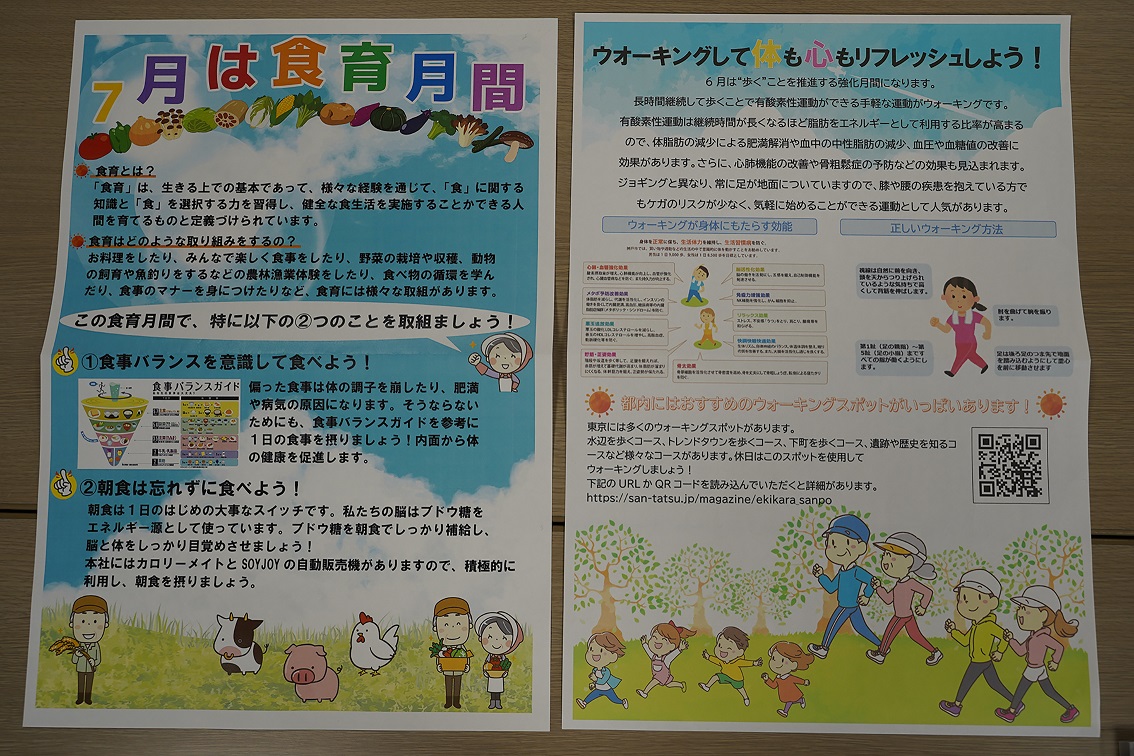

ラジオ体操については、改めてその目的や効果を周知。筋肉や関節のストレッチ効果によって肩こりや腰痛の予防になること、朝一番に実施することで体がほぐれて勤務中の労働災害の防止につながることといった情報を従業員に向けて発信した。情報の発信には、各事業所の掲示板に新設した「健康促進コーナー」を活用。協会けんぽのホームページなどから収集した情報をポスターにまとめ、掲示板に掲出した。また、新たに社内報を発行し、季節に合わせた健康情報や健康に配慮した料理のレシピに加え、社内ニュースやイベントといった情報を掲載した。

健康診断の有所見者への再検査の受診促進については、外部サービスを活用。産業医派遣サービスを提供する企業と契約し、健康診断の結果を産業医に確認してもらうことはもちろん、従業員への再検査の受診勧奨を当該企業のサービスを利用して実施することとした。これにより、すべての有所見者に手紙とメールで受診を促す連絡ができるようになった。加えて、再検査を受診した後も血圧の数値など健康状態の報告を求めることで、健康診断終了後も従業員の健康状態を継続して管理する体制を整えた。

「これまでは、有所見者のリストに基づき再検査の受診を促す紙を1枚、会社から渡しつつ、何度か声掛けをするというやり方でした。それが、社内ではなく外部から連絡がいくようになり、しかも健診結果だけでなく、どんな疾病のリスクがあるのか、いつまでに何科を受診しなければならないのか、そして受診後は必ず報告してください、といった内容が書かれているので、受け取った人は『ドキッ』として、自分の健康状態に対する危機感が高まったようでした」(田中氏)

ラジオ体操の目的や効果を改めて認識してもらったことで、従業員一人ひとりがその効果を意識してラジオ体操に取り組むようになった。また、事後アンケートでは、「1日当たり8,000歩以上歩く人」や「栄養成分表示を確認する人」の割合が増えており、運動や食事への意識が高まったと言えるだろう。加えて、健康情報を発信するために新設した掲示板「健康促進コーナー」や社内報は従業員の好評を得ており「従業員から、『社内報、次号も楽しみにしています』と声をかけられることもあります」と、作成する田中氏は笑顔を見せる。

健康診断の再検査については、ほとんどの従業員が受診するようになった。

「これまでは、こちらが何度もしつこく声掛けをしないと受診してくれませんでしたが、外部サービスを活用することで受診勧奨が徹底され、すんなり受診してくれるようになったと感じます」(田中氏)

当初目標の1つとしていた健康優良企業「銀の認定」、そして経済産業省の「健康経営優良法人」認定を無事取得。認定取得後も新しい取組を進めており、2023年の夏には、朝食を欠食しがちな早朝勤務の従業員が手にとりやすいようにと、カロリーメイトが購入できる自動販売機を会社前に設置した。専門家派遣制度申込以前も実施していた従業員の健康を支援する取組が、認定取得を通じて、より充実した内容へと進化していると言えるだろう。

今後の課題は「従業員一人ひとりの、健康に対する熱量をもっと高めることです」と田中氏。

「私たち健康経営を推進する担当者は、熱量高く取り組んでいても、従業員の中には『会社が何か取り組んでいるなぁ』くらいで、あまり健康への意識が高まっていない人もいます。今後はもっと、従業員参加型のイベントを実施するなどして、健康に対する熱量を高めていきたいです」(田中氏)

現在もウォーキング推進月間などを設けてはいるものの、実際に従業員が集まって歩くといったようなものではなく、従業員それぞれの活動を促すにとどまっている。そこで、例えば、一定期間内に歩数を測って従業員の中でその数を競い、優勝者には景品を提供するなど、今まで以上に会社全体で健康経営の取組を進め、従業員の健康づくりを支援できるよう工夫を重ねていきたいと考えている。

健康経営エキスパートアドバイザーより