専門家派遣制度を利用した期間

2023年10月~2024年3月

支援専門家

特定社会保険労務士

本社: 東京都北区田端1-11-5

代表者名: 所長 永井 哲也 氏

設立: 1959年

従業員数: 10名

事業内容: 企業の労働保険・社会保険の諸手続き、及び労務管理全般の相談・指導

専門家派遣制度を利用した期間

2023年10月~2024年3月

支援専門家

特定社会保険労務士

顧問先企業に健康経営を勧めるために、まずは自所で健康経営に取り組みたい。

労働保険・社会保険のスペシャリストとして、両保険の諸手続き及び労務管理全般の相談・指導を行う労務管理永井事務所。人事・労務を担う人材が不足しがちな中小企業を中心に顧問契約を結び、労働保険・社会保険の手続きはもちろん、就業規則改定やメンタルヘルス管理など、従業員が安心して働ける職場環境づくり全般をサポートしている。

所長の永井哲也氏が健康経営を知ったのは2015年。自身が副会長を務める東京都社会保険労務士会で、同会に所属する社会保険労務士を対象に〝健康経営エキスパートアドバイザー〟を育成することになったことがきっかけだ。そのため10年ほど前から、健康経営エキスパートアドバイザーの社会保険労務士と交流を持ち続けている。

「彼らの話を聞くたび、企業側が積極的に従業員の健康を管理する健康経営は、職場環境整備の手段の一つとして非常に有用だと感じていました。当所の事業は、顧問先企業の皆様が安心して働ける職場環境を整備することです。そうした背景から、ぜひ顧問先企業に健康経営をお勧めしたいと考えるようになり、勧めるならば、まずは当所が取り組むべきだと考えました」(永井氏)

専門家派遣制度については以前から把握しており、「具体的な方法や事例を知っている専門家の先生に助言をいただいた方が、効果的に取組を進めることができる」(永井氏)と考え、交流のあった健康経営エキスパートアドバイザーであり特定社会保険労務士の澤上貴子氏を通じて、専門家派遣制度に申し込んだ。

健康経営の取組を始めるにあたって、まず、森田ひと美氏、市澤江珠氏の2名を健康づくり担当者に選任して、具体的な取組を推進した。

専門家の澤上氏が挙げた課題は、大きく3点。1つ目が、健康診断の要再検査者への受診勧奨だ。これまで、健康診断受診率は100%であるものの、「要再検査者が誰であるか、また再検査を受診しているのかどうかを、事務所側で把握していませんでした」と森田氏。そこで、健診結果をもとに対象者を把握し、リスト化。書面と口頭で、再検査受診の期限と、その結果を必ず事務所に報告するよう依頼。事務所側が主導して、健康診断だけでなく再検査も100%受診する体制を整えた。

2つ目が運動不足だ。もともと、有志メンバーで昼の休憩時にストレッチや筋力トレーニングを行っていたが、事務所全体としての取組は特に行っていなかった。専門家派遣開始時の職員へのアンケートの結果、「歩数(1日当たり)が8000歩以上の割合」「過去1年以上、週2日30分以上運動する割合」が参考値よりも低く、澤上氏はその背景を「専門的な事務作業を、デスクで根を詰めて行っているため、就業中に体を動かす機会が少ないためでは」と推測。そこで、毎日15時から5〜10分程度、ラジオ体操や、YouTubeにアップされたストレッチ動画など共有して、オフィスにいる職員全員で体操やストレッチを行う時間を設けた。

「毎日同じことをやっていては飽きてしまうので、職員皆が楽しんで取り組めるよう、いろんな音楽や動画を流すようにしました」(森田氏)

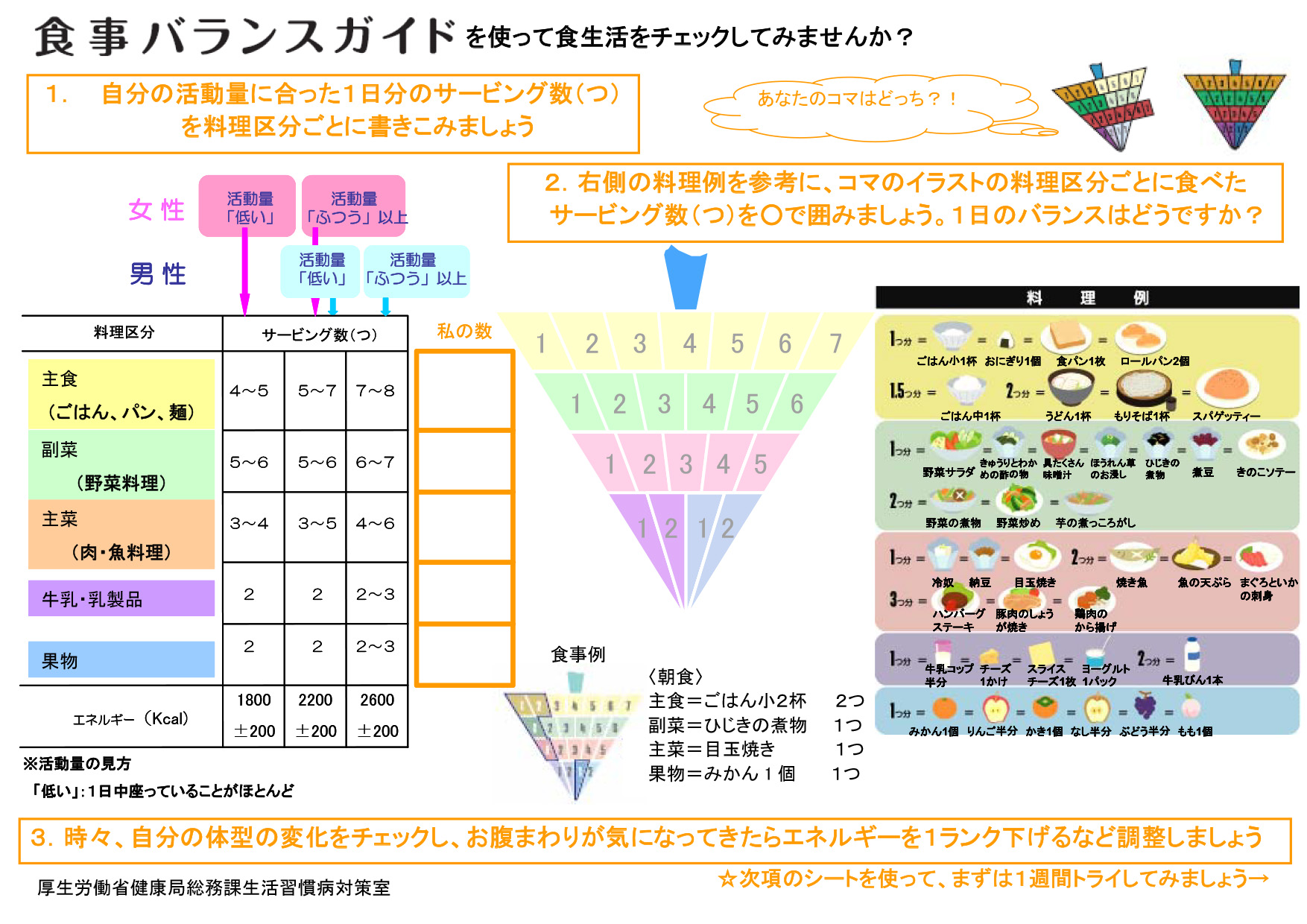

そして3つ目が、食生活の改善だ。運動不足と同じくアンケートの結果から、「栄養成分表示を確認する割合」「野菜の摂取量(1日当たり)350g以上の割合」が参考値よりも低いことが判明。加えて、給湯室に置いたお茶請けやドライタイプの味噌汁なども、健康経営の観点からは好ましくなかったと森田氏は振り返る。

「仕事中に飲むお茶や、休憩時に食べるお菓子、昼食時に食べるお味噌汁などを事務所が提供しているのですが、体に良いかどうかは考えずにセレクトしていました。ですが健康経営をきっかけに、例えばお茶ならトクホ(特定保健用食品)のもの、お菓子であれば糖質や脂質がカットされていたり、カルシウムやタンパク質が多く含まれるもの、お味噌汁は減塩タイプなど、健康に配慮したものに変更しました」(森田氏)

さらに、飲み物のカロリーを表示した紙を掲示したり、社内チャットを活用して健康に関する情報を職員全員に配信するなど、健康への意識を高める情報発信を行なった。

「月に1回程度、運動を促すものや、食生活の改善に関する内容の情報を発信しました。社内に貼り出すと、場所によって見る人・見ない人が出てきてしまうと考え、より確実に全員が確認するチャットを利用しました」(市澤氏)

また、職員がいつでも自由に利用できるよう共用のデスクに血圧計を設置。血圧を測ることで、自分自身の健康に目を向けるきっかけになることを目指した。

健康診断の要再検査者を事務所で把握し、受診勧奨する体制が整ったことで、要再検査者の受診率が100%となった。職員への声かけを行なった森田氏は、「かなりしつこく声をかけたので、口うるさいと思われたかもしれませんが(笑)、職員の健康のためになればと思い取り組みました」と振り返る。

運動面については、「歩数(1日あたり)が8000歩以上の割合」が改善。専門家派遣開始時のアンケートでは20%だったが、専門家派遣終了時のアンケートでは40%へと増加した。毎日15時からの体操・ストレッチも、「職員は皆楽しそうに取り組んでくれていて、『今日も体がほぐれたね』など、好評の声が聞かれます」と森田氏。毎日定時に体を動かすようになったことが、身体活動・運動への意識の向上につながり、平均歩数が増加したと言えそうだ。

食生活については、「栄養成分表示を確認する割合」が20%から80%に、「野菜の摂取量(1日あたり)350g以上の割合」が20%から50%と、共に大きく改善した。「事務所提供の食品を健康に配慮したものに変えたり、健康関連の情報を発信したりといった一連の取組が、職員の食生活改善のきっかけになったのであれば嬉しいです」と市澤氏は笑顔を見せる。

今後の課題を尋ねると「運動機会をさらに増やすために、事務所主導で運動のイベントができたら」と所長の永井氏。これまでも年に1回、社内でボウリング大会を開催していたといい、「健康経営とレクリエーションを兼ねて、職員全員で楽しみながら運動ができる機会を増やせたらと思います」(永井氏)

10人と小規模なこともあってか、職員全員が仲良く、楽しみながら健康経営に取り組んでいる様子が印象的な労務管理永井事務所。引き続き、職員全員が楽しめるように心がけながら、職員の健康を守る体制を強化していくつもりだ。

加えて、健康経営への取組で得られた成果をもとに、当初目指していた顧問先企業へ健康経営の推進を行うことで、より充実したサービスの提供を目指していく。

健康経営エキスパートアドバイザーより