専門家派遣制度を利用した期間

2022年2月~2023年1月

支援専門家

中小企業診断士

本社: 東京都足立区千住河原町11-5

代表者名: 代表取締役社長 鴨田 博己 氏

設立: 1952年(創業1923年)

従業員数: 33名

事業内容: めっき液、めっき用電極及び表面処理薬品の設計及び製造

専門家派遣制度を利用した期間

2022年2月~2023年1月

支援専門家

中小企業診断士

コロナ禍における従業員のメンタルヘルスケアのため、また、高齢化する従業員の健康を維持・増進するために、会社として何ができるかを知りたい。

東京都に本社、千葉県に工場を構える日進化成株式会社。貴金属めっき液などを製造しており、主な取引先は電子部品や半導体のメーカーだ。工場では製造だけでなく研究開発も行っており、いくつかの特許を取得している、創業100年の老舗企業だ。

健康経営に取り組もうと考えたきっかけは、コロナ禍により従業員のメンタルヘルスケアの必要性を感じたことにある。対面の機会が減り、社内のコミュニケーションが減少。また、自由に外出することもままならない中で、高ストレス状態にあるであろう従業員のケアは、喫緊の課題だと感じていた。

加えて、従業員、特に工場勤務の技術者・研究者が高齢化していることも健康経営に取り組む大きな要因だったと、総務部の五十嵐美津子氏は言う。

「従業員は40〜50代が多いのですが、特に技術職や研究職には、年齢とキャリアを重ねた優秀な人材がいます。会社としては、そうした優秀な人材に長く健康に働いてもらいながら、若手に技術を継承していく必要があります。高齢化する従業員の健康を維持・増進することは、会社にとっての重要な課題の1つでした」(五十嵐氏)

そのような折、東京商工会議所から送られてきた健康経営の専門家派遣制度のチラシが偶然目にとまり、申し込むに至った。

「健康経営が当社の課題を解決してくれるのではないかと期待しつつも、具体的にはどういった取組なのか、その段階で当社には何が不足しているのか、まったくわからない状態でした。そのため、専門家の先生には健康経営とは何か、従業員の健康のために会社として何に取り組めばいいのか、一からアドバイスいただきたいと思って申し込みました」(五十嵐氏)

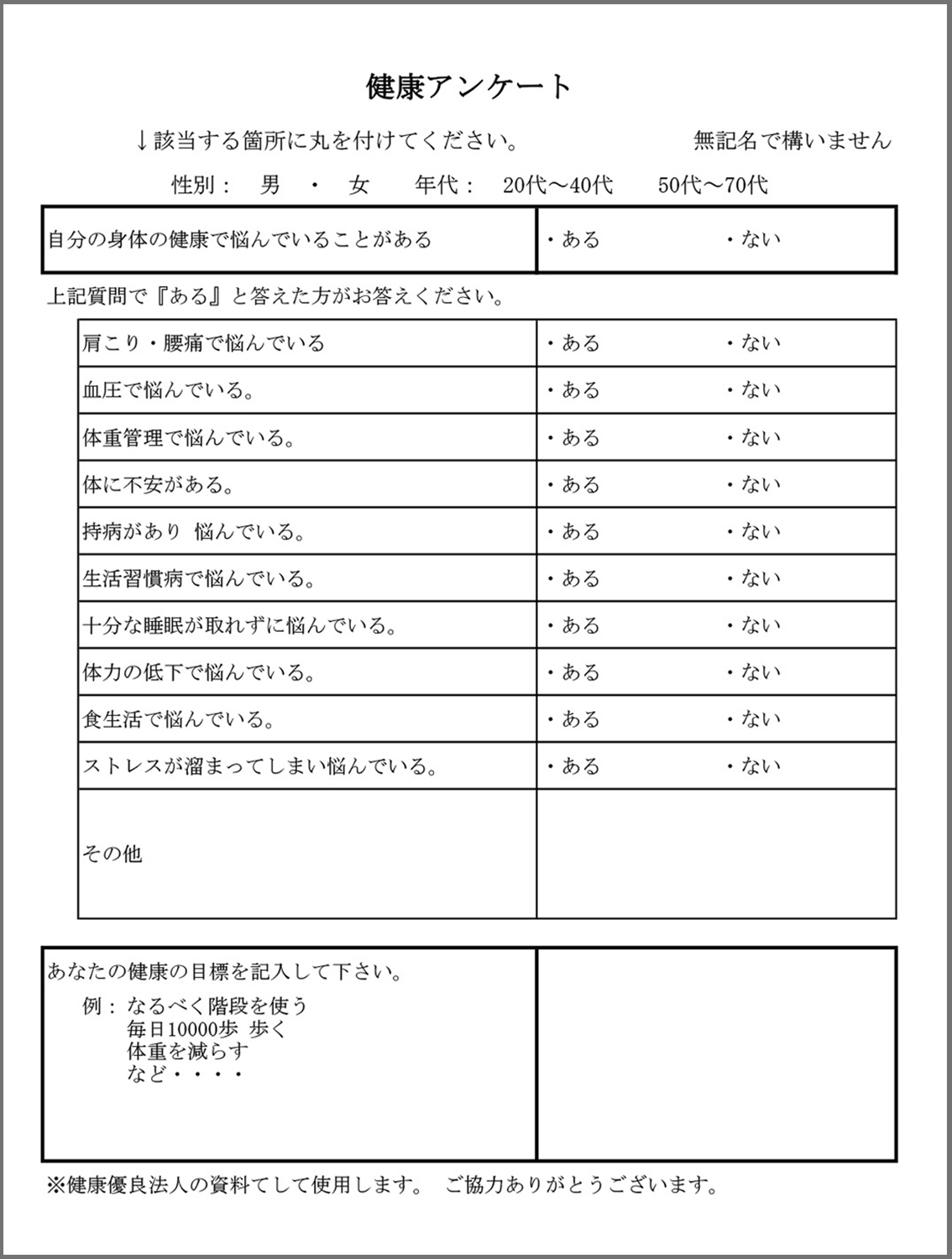

専門家の屋代勝幸氏(中小企業診断士)は初回の訪問で、まず健康経営の概要について丁寧に解説した。その上で、同社へのヒアリングと従業員を対象に実施した事前アンケートの結果をもとに、「運動不足」「社内コミュニケーションが不十分」「メンタルヘルスケアの必要性」といった課題を指摘。本社総務部の2名、工場の事務職の1名を担当者にすえ、できるところから1つずつ対策を行っていくこととした。

運動については、まずは従業員が具体的にどのような体の不調を抱えているのかを把握するべく、従業員を対象とした健康に関するアンケートを実施。その結果、肩が痛い、首が痛いといった具合に、座り仕事が多いことが原因と思われる不調を訴える人が多かったこともあり、10時と15時の1日2回、ストレッチタイムを導入した。

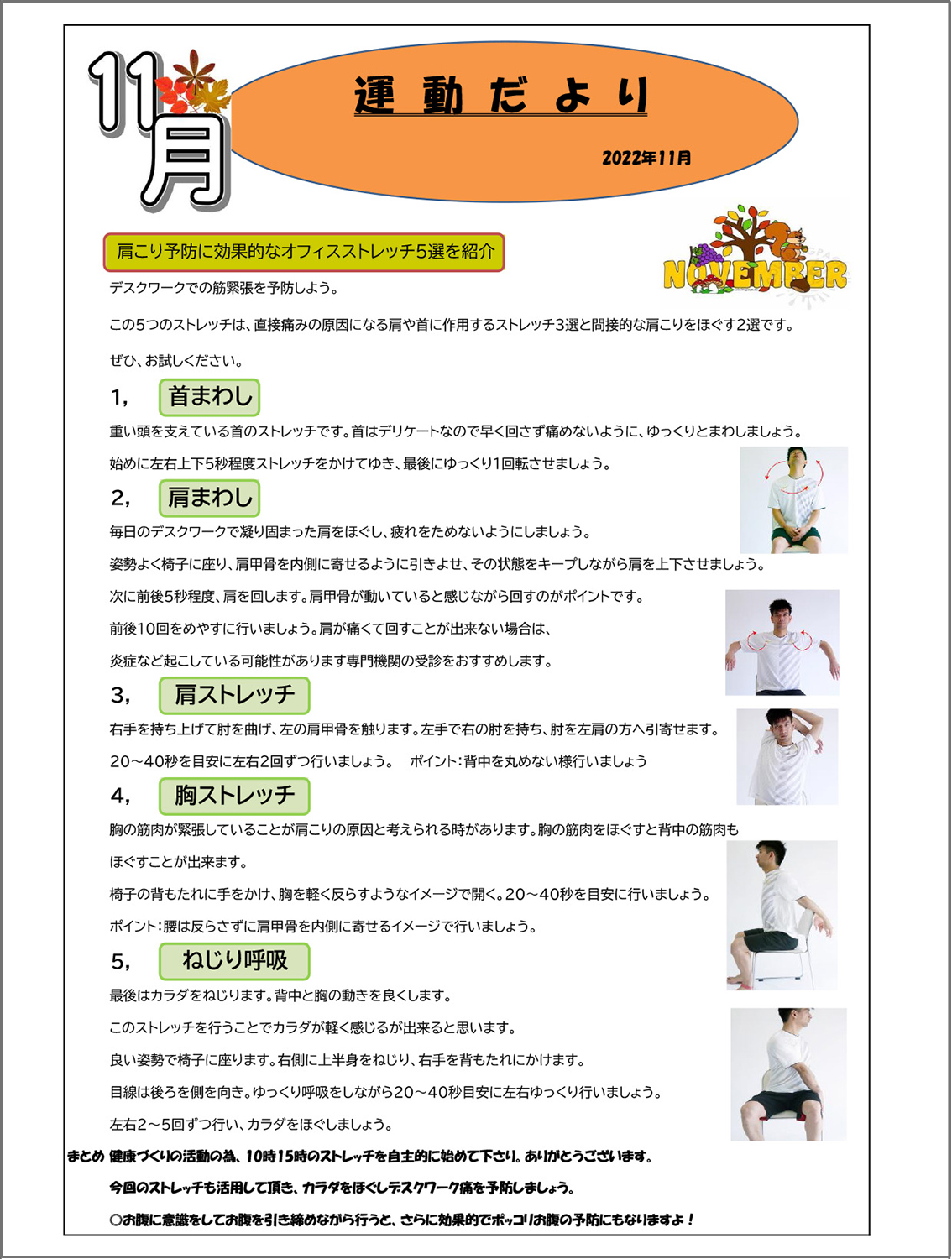

時間になると本社ではチャイムを鳴らし、工場では総務部が声掛けをして、ストレッチを行う。ラジオ体操のように何か決まった運動を行うわけではなく、内容は各自の自由だ。そのため、従業員がストレッチを行う際の参考になるようにと、社内報に運動・ストレッチのコーナーを設け、5分から10分で行えるストレッチ方法を掲載するようにした。また、健康経営の取組の一環としてスタートした、従業員向けにメールで毎月1回配信する健康情報の中でも、ストレッチ方法を紹介するサイトのリンクを掲載するなどした。

社内のコミュニケーションについては、屋代氏からの「本社と工場とでほとんど交流がない」という指摘を踏まえて、本社営業部と工場で働く従業員との月1回のミーティングに、総務部も参加するようにした。毎回必ず、「食生活」や「運動」といった健康テーマを議題に取り上げることで、従業員同士のコミュニケーションの機会を増やし、また、互いの仕事や健康に関心を持ち、気を配り合う雰囲気の醸成を目指した。

従業員のメンタルヘルスケアについては、それまで従業員が心身の悩みを相談できる窓口を設置していなかったため、同社が契約中の保険会社の付帯サービスである相談窓口を活用。会社のコードを伝えれば、いつでも誰でも無料で、心身の健康状態や疾病治療に関する悩み、健康づくりについての相談などができる外部窓口を設置した。

加えて、従業員が手軽に取り組みやすいことの1つとして、飲料の改善に着手。工場に設置している自動販売機でトクホ(特定保健用食品)製品を扱うように変更した。導入した製品は、飲み続けることでコレステロール低下の効果が期待されるもの。トクホ製品は他製品より価格が高いため、トクホ製品を購入した従業員には、その場で20円のキャッシュバックを行うこととした。自動販売機の横に10円玉を数十枚ストックしておき、従業員はトクホ購入時に、そこから20円を受け取るという方法をとった。

「屋代先生は取組事例を豊富にご存知で、課題に対して『こういうやり方があるよ』と具体的にアドバイスをしてくださったのが、とてもありがたかったですね。そして、こういう取組をしましたと報告すると、すごく褒めてくださって(笑)。それがとても嬉しかったですし、取組が間違っていないのだという安心感や、自信にもつながりました」(五十嵐氏)

ストレッチの実施も自動販売機での取組も、従業員からは好評の声が挙がっており、一連の取組を通じて従業員の健康への意識が向上したように感じられると五十嵐氏は言う。

「健康のためになるべく階段を使うようになったとか、ジムに通って運動をしているとか、ダイエットをしているといった声が従業員から聞かれるようになりました。社内報に毎月掲載した簡単にできるストレッチ方法も、ストレッチに取り組みやすくなったと好評です。従業員の健康への意識は、少しずつ向上しているなと感じています」(五十嵐氏)

また、ストレッチの実施が会話のきっかけになったり、月1回のミーティングが、これまで知らなかった従業員同士の健康への考え方・取組などを知るきっかけになったりと、社内コミュニケーションの改善と健康に関する意識醸成についても少しずつ効果が見え始めている。

メンタルヘルスケアに関しては、これまでなかった相談窓口を設置することで、従業員がいつでも心身の健康状態や疾病治療に関する悩み、健康づくりについての相談などができる体制が整った。今後、万が一メンタルヘルス不調の従業員が発生した場合にも、早期発見や重症化予防が期待できる環境を整えることができたといえるだろう。

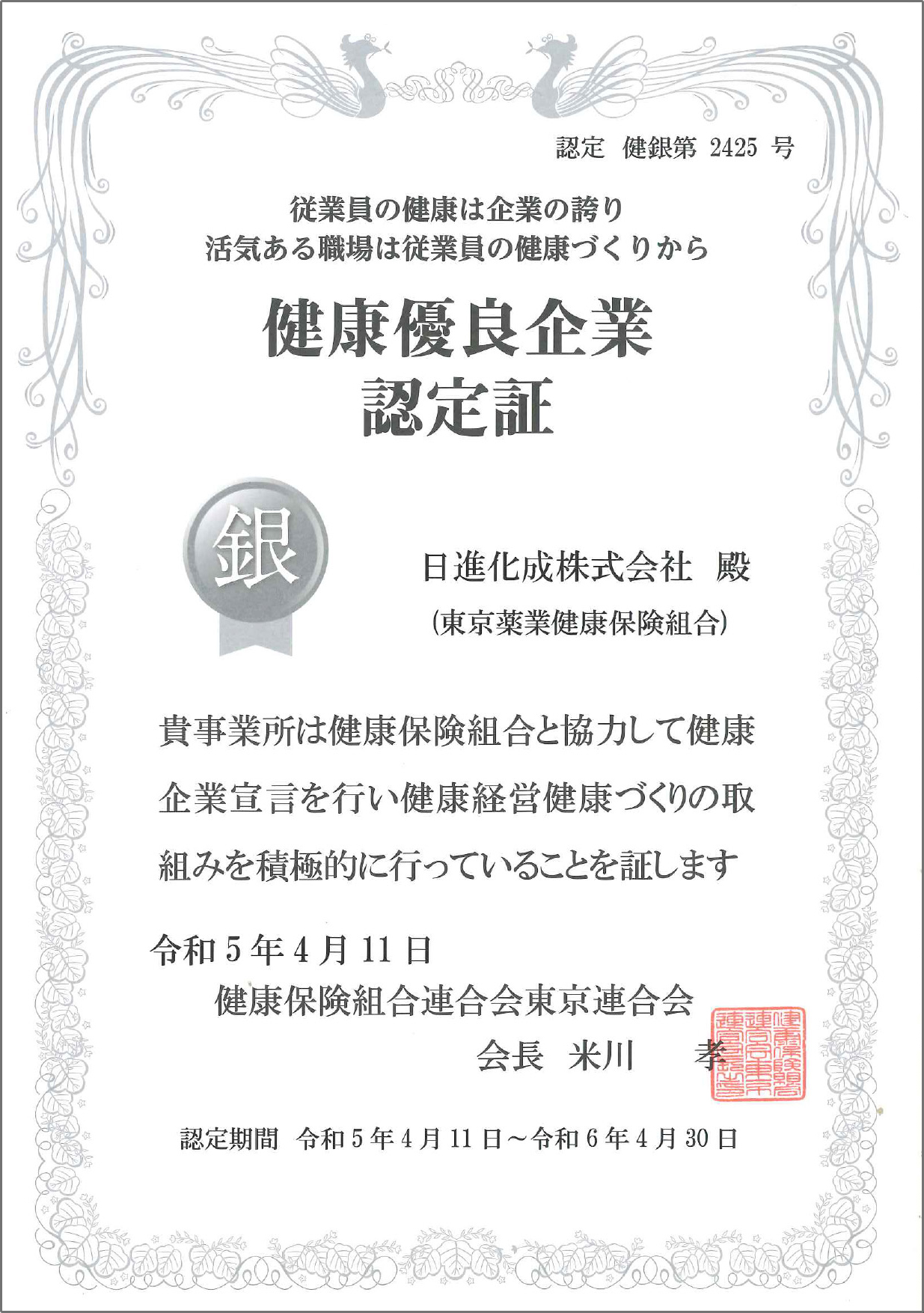

2023年4月には、健康優良企業「銀の認定」を取得。健康経営に取り組んでいることをHPや求人募集に掲載したところ、2023年の求人募集時には、求職者からそのことについて好意的な声があり、採用や企業PRの面でも着実に効果が出つつあるようだ。なお、2023年の新入社員は6名で、20代・30代がそれぞれ1名ずつ。若い力が、これから会社を盛り上げてくれることを期待している。

現在は経済産業省の「健康経営優良法人」認定を目指しており、専門家派遣終了後も、健康経営の取組を加速させている。特に大きく改善したことの1つが、従業員の健康状態を会社側で把握できるようにしたことだ。

以前は、従業員の健康診断の結果はあくまで個人宛に届くものという考え方から、会社で内容を把握することが憚られていたという。しかし屋代氏のアドバイスもあって、結果を会社側でも把握。有所見者にはメールや直接の声掛けなどで再検査の受診勧奨を徹底し、加えて、再検査時に取得できる特別休暇を設けることで、従業員が再検査を受けやすい環境を整えた。

「以前は、そもそも有所見者が何名いて、その中の何名が再検査を受診しているのかも把握できていませんでした。現在は再検査の受診率は100%になっています。特別休暇で再受診に行きやすくなったと、従業員からも好評です」(五十嵐氏)

その他にも、月1回のノー残業デーの実施や、ストレスチェックの導入と、付帯サービスを活用したメンタルヘルスの外部相談窓口の増設、社内における喫煙時間のルール化、これまで本社でのみ行ってきた朝礼を工場でも行いコミュニケーションの活性化を図るなど、さまざまな新しい取組を進めている。まさに、専門家派遣制度を通じて構築された健康経営を土台に、次々に新しい取組を進めている好例と言えるだろう。健康経営の取組が、社内コミュニケーションの活性化、人材採用、ベテランから若手への技術継承といった課題の解決に効果を発揮している。

健康経営エキスパートアドバイザーより