専門家派遣制度を利用した期間

2023年7月~2023年11月

支援専門家

社会保険労務士

本社: 東京都江東区佐賀1-9-14

代表者名: 代表取締役会長 苅谷 純 氏 代表取締役社長 勝又 健 氏

設立: 1957年

従業員数: 135名

事業内容: シーリング防水、防水全般、リニューアル工事、止水工事、外壁調査・診断、外壁汚染対策工事・クリーニング工事

専門家派遣制度を利用した期間

2023年7月~2023年11月

支援専門家

社会保険労務士

すでに行っている健康経営をより充実させるために、新たにどんな取組を行えばよいのか、具体的なアドバイスが欲しい。

1957年の創業以来、シーリング防水事業を柱に、首都圏における超高層ビルの建設工事に携わってきた株式会社マサル。「建物を永く、美しく。」をコンセプトに掲げ、オフィスビルや集合住宅の改修工事も行う専門工事業者だ。

健康経営を始めたのは2022年。同年に策定した長期経営計画に基づいてスタートしたと、ウェルネス推進室室長の有田智賀子氏は当時を振り返る。

「『100年選ばれ続ける会社を目指す。』という長期経営計画のテーマに付随するものとして、『幸せな職場で幸せな成長を』という経営方針が打ち出されました。この方針には、会社にとって一番大切なのは従業員の健康だという経営者の思いが込められており、この方針を実現する手段の一つとして、健康経営に取り組むことになりました。まずは健康優良企業『銀の認定』、そして経済産業省の『健康経営優良法人』認定の取得を目標に据えて、取組をスタートしました」(有田氏)

方針を打ち出すと同時に、従業員が定着・活躍できる組織をつくるため担当する取締役を任命し『ウェルネス推進室』という部署を新設。すでにあったES(従業員満足度)向上委員会と同室が協力して、健康経営の具体的な取組を推進することとなった。ES向上委員会は衛生委員会を兼ねた組織で、各部署から1〜2名が参加しており、事務局を含め全17名ほどからなる。同委員会のメンバーであり管理本部総務法務課次長の福田早苗氏が「健康づくり担当者」を担い、同部主任の本郷未生氏とともに、健康経営推進の旗を振った。

生命保険会社のサポートも得て血管年齢測定会などの健康イベントを年に2回実施したり、既に45歳以上の従業員には、人間ドックやがん検診等の定期健康診断のオプションで使用できる5万円の補助金を、5年に1回支給したりするなど、会社主導で従業員の健康を促進する取組を順調に実施してきたが、経済産業省の「健康経営優良法人」認定の取得を目指すにあたり、取組をより充実させるためのアドバイスが欲しいと考え、専門家派遣制度に申し込んだと、有田氏は言う。

「『銀の認定』の申請と並行して『健康経営優良法人』認定の要件を確認したところ、『銀の認定』よりも難しいと感じました。例えば、具体的な数値目標を設定する必要がありましたが、当時はどのような数値目標を設定するのが適切なのか、全くわかりませんでした。健康経営の取組を拡充していきたいと考える一方で、具体的な方法がわからなかったのです。そんな時に、東京商工会議所からのメールで専門家派遣制度のことを知り、ぜひアドバイスをもらいたいと考え、申し込むことにしました」(有田氏)

専門家の太田広江氏(社会保険労務士)がまず指摘したのが、健康診断の結果で血圧や血糖値が高い者が多いという点だ。これには偏った食生活や運動不足といった生活習慣の乱れが関連していると考えられるため、まずは生活習慣の改善を促す取組を実施することとした。

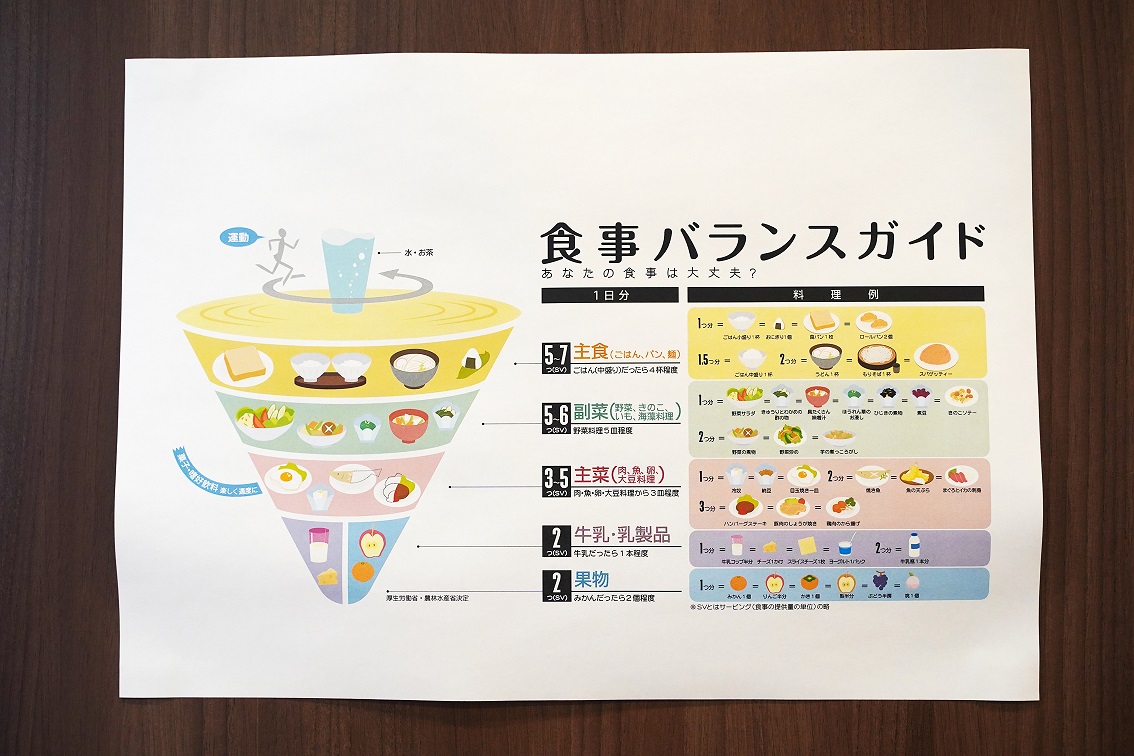

食事については、社内に設置された食事スペースに栄養バランスの良い食事を促すポスターを掲示。従業員が食事をする際に、栄養バランスを意識するきっかけを提供した。また、自動販売機には飲み物のカロリーを表示。こちらも、普段何気なく飲んでいる飲み物のカロリーがどのくらいで、ひいては体にどう影響するのか、意識するきっかけを提供した。

運動については、同社が所属する健康保険組合が提供する健康管理のアプリを活用する「スマホウォーク大会」への参加促進など、従業員に運動の機会を提供した。具体的には、参加を希望する従業員がスマートフォンにアプリをインストール。参加メンバーでグループをつくり、そのグループごとに歩数を競うというものだ。従業員のモチベーションを高めつつ、社内コミュニケーションにつながる工夫も行った。

また、従業員に向けて健康に関連する情報を定期的に発信。月に1回行っていたES向上委員会の場で、健康イベントの内容やインフルエンザ等の予防接種といった健康に関連する議題を話し合い、その議事録を社内のグループウェアで回覧することで、会社全体に周知した。

加えて、月に2回実施する朝礼のうち、どちらか1回は運動に関連する話題を取り上げるようにした。

「朝礼で何を行うかの企画は、各部署が1ヶ月ごとに持ち回りで行っており、社内チャットを通じてオンラインで配信されるのですが、そこでYouTubeの動画を活用して座ったままのストレッチを紹介したり、健康情報を提供したりしています」(本郷氏)

さらに、「特定保健指導」の受診率改善にも着手。健康診断の結果、メタボリックシンドロームのリスクがあると判断された40〜74歳を対象に受診が推奨される特定保健指導について、これまでは会社側から対象者に受診勧奨の声掛けはするものの、実際に受診したのかどうかまでは把握していなかった。しかし太田氏のアドバイスを受け、受診率90%以上を目指すべく、保健師を会社に招いて社内で特定保健指導を実施。従業員が確実に特定保健指導を受けられる環境を整えた。

専門家派遣開始直後の2023年8月には「銀の認定」、そして専門家派遣終了後の2024年3月には経済産業省の「健康経営優良法人」認定を取得した。

食事や運動など生活習慣の改善を促す取組を行ったことで、「従業員の健康に対する意識も、少しずつ変化していると思います」と有田氏。健康経営に取り組んでまだ2年ということもあり、健康診断の結果の変化や、メタボリックシンドロームと診断される従業員の減少など、具体的な変化はこれから期待されるところだ。

一方、特定保健指導の受診率は目標の90%を超えて95%を実現。保健師を会社に招き、就業時間内に社内で実施したことが功を奏した。今後は、従業員に対する健康診断受診後のフォローをより強化するべく、健康診断の結果で要再検査となった従業員に対する受診勧奨も徹底したい、と有田氏。

「これまで、再検査の受診勧奨自体は行っていましたが、実際に再検査を受けたのかどうかまで確認していませんでした。今年からは、いつ、どこの病院で受診したのか、結果の概要も含めて、会社に報告してもらうようにしています」(有田氏)

また、喫煙率については大きな変化が見られなかったこともあり、今後は禁煙を手助けするニコチンパッチの支給や、パッチ等の購入費用を会社が補助するなど、新しい取組の検討をしているという。

その他にも、これまで行っていた45歳以上の従業員を対象とした人間ドックやがん検診等の定期健康診断のオプション費用の補助について、2024年から内容を拡充。30歳以上の従業員を対象に、毎年上限2万円まで補助するようにした。

「各々が不調を感じたり、体の気になる箇所に合わせて、自分で選んで健康診断にプラスして受けてもらえるようにしました。また、若い世代でも、何かしら健康面で気になることがあるという声が聞こえてきていたので、対象年齢を30歳以上とし、毎年補助を受けられるようにしました」(有田氏)

このように、健康経営へ取り組む期間に比例して、取組を拡充している様子がうかがえる株式会社マサル。「健康経営もようやく3年目に入ったので、そろそろ、健康経営に対する従業員からの感想や要望などが聞こえてくれば嬉しいなと思っています」と有田氏。今後は、各部署を代表して健康経営推進を担っているES向上委員会のメンバーがこれまで以上に従業員と健康経営推進メンバーとのつなぎ役となって、部署内の要望などをヒアリングし、その内容を健康経営の具体的な取組に活かしていきたいところだ。

健康経営エキスパートアドバイザーより