専門家派遣制度を利用した期間

2022年3月~2022年10月

支援専門家

社会保険労務士

本社: 東京都世田谷区松原1-57-12

代表者名: 小泉 勇人 氏

設立: 1946年

従業員数: 226名

事業内容: 住宅設備機器総合卸売商社

専門家派遣制度を利用した期間

2022年3月~2022年10月

支援専門家

社会保険労務士

従来行ってきた従業員の健康を支援する取組を、さらに加速するべく、どのような取組を行ったら良いか知りたい。

住宅設備機器の専門商社である小泉機器工業。キッチンやバス、トイレといった水回りの機器を中心に、ハウスメーカーや工務店などに卸売しているほか、道路や宅地で使用される水道管の供給なども行っている。

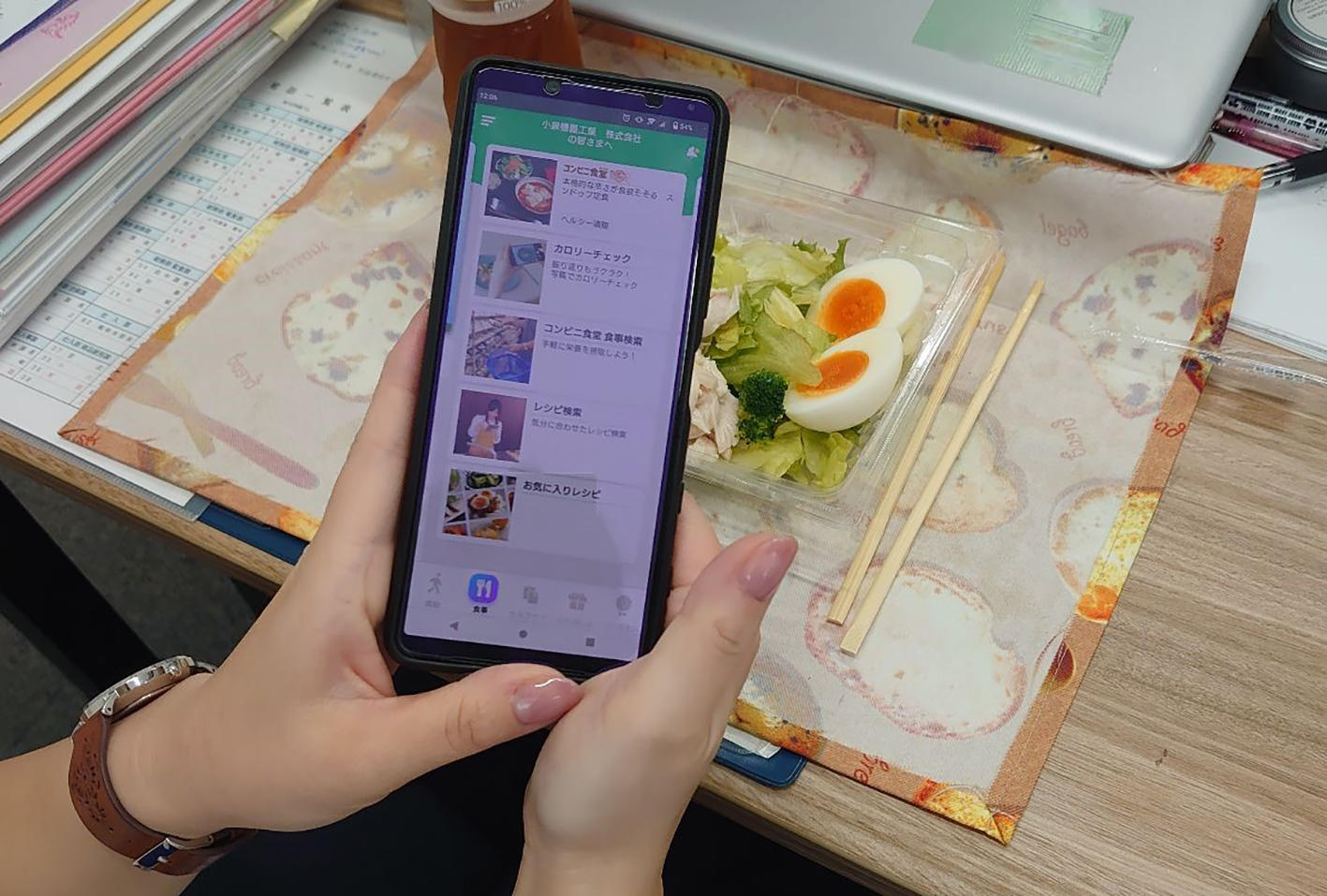

同社はこれまでも、「我が社の目的は、従業員とその家族の幸福を実現することにあり、それを通して社会に貢献することである」という経営理念に基づき、従業員の働きやすさや健康を意識した経営を行っていた。長時間労働の是正、毎週水曜日のノー残業デーの実施、業界内では珍しい完全週休二日制の導入、食事のカロリー計算や歩数計などの機能を持つ健康アプリの提供、などがそれに当たる。特に残業時間の削減には力を入れており、5年ほど前から「時間外労働削減プロジェクト」を推進。総務部の奥史好氏を中心に、勤怠管理システムを導入したり、PCログで労働時間を把握したり、月に1回の経営会議で各部ごとに時間外労働時間を公表し改善への話し合いを行うなどしており、現在は全体として5年前の3分の1程度にまで減少している。

代表取締役社長の小泉勇人氏は、「従業員の幸せが第一です」と、経営方針を語る。

「建設や水道工事といった業界は、朝早くから夜遅くまで働く工務店さんも多く、長時間労働が常態化しています。しかし、それに合わせて長時間労働をしていては、従業員に負担がかかり疲弊してしまいます。従業員が幸せで、当社で働くことに満足していなければ、お客さまへ良いサービスを提供することはできません。だから、社員第一主義。そして、幸せのベースにあるのが健康です。8年前に社長に就任して以来ずっと、社員の健康を大切にしたいという思いを持って経営をしてきました」(小泉氏)

そのような中、生命保険会社からの紹介で健康経営という考え方や、各種認定制度を知った。健康経営は、これまで行ってきた従業員の健康を意識した取組を拡充することにつながるだろうと考え、取組をスタート。まず健康優良企業「銀の認定」取得を目指すことにしたが、具体的にどのように取り組めばよいかわからず、専門家のアドバイスを求めて専門家派遣制度に申し込んだ。

専門家の齋藤康子氏(社会保険労務士)が同社の取組をヒアリングした上で挙げた課題は、従業員の健康に対するリテラシーの低さだ。それが端的に現れていたのが、健康診断の再検査の受診率である。同社の健康診断の受診率は100%だが、「喫煙や飲酒の習慣がある従業員が多い」(小泉氏)という背景からか、健診結果では有所見者が多かった。しかしその多くが、再検査を受診していなかったのだ。そこで、従業員の健康リテラシーを高めるべく、次のような取組を行った。

まず、要再検査と診断された従業員に対し、メールで受診勧奨を行い、受診日が決まったら会社に報告する旨も依頼するなど、これまでよりも一歩踏み込んだ対応を行った。さらに、再検査の受診費用は会社が負担し、受診を促した。

また、保険会社が提供するサービスを活用して、従業員向けに健康セミナーを開催。1カ月間、毎週月曜日の計4回実施し、健康に良い食事のとり方、日常生活における運動の実践方法など、毎回テーマを変えて実施した。

そして、最も積極的に行なったのが、社長の小泉氏自らによる情報発信や声掛けだ。毎月1回実施している経営会議を活用し、小泉氏から、健康経営の意義や健康の重要性を積極的に伝えるようにした。健康診断や再検査を受診するように促したり、食事や運動の大切さを話すなどして、特に、部を取りまとめる立場にある部長クラスの健康への意識を高めるようにした。

健康経営の取組を推進した総務部の榎本千香子氏は、当時を次のように振り返る。

「これまでも従業員の健康を支援する取組を行っていましたが、明確に『従業員の健康のために行っている』という周知が足りなかったように思います。今回の取組を通じて、特に社長自らが健康経営の意義や健康の重要性を語ることで、会社が従業員の健康を思ってこうした取組を行っているんだ、ということが浸透していったのではと思います」(榎本氏)

健康診断の再検査については、「再検査の受診費用の補助が受けられると聞いたがどうすればいいのか、という問い合わせがかなり増えました」と榎本氏。「健康に興味を持つようになってくれたからこそ、こうした連絡が増えているのだと思います」と、小泉氏も一定の効果を感じている。

健康セミナー実施後は、早速従業員から好評の声が届いた。

「よく噛んで食べるようにするなど、学んだことを実生活に活かしています、という声がありました。日常生活ですぐ取り入れやすい、具体的な内容だったことが、良かったのだと思います」(榎本氏)

また、経営会議において社長の小泉氏が健康に関する情報発信をすることによって、部長クラスの健康への意識が高まりつつある。部長から部内メンバーへ、健康に関する情報の共有が行われるようになっており、従業員一人ひとりの健康への意識を高める体制が整いつつあると言えそうだ。

今後については、従業員の生活習慣の改善を目的とした社内研修に力を入れることで、従業員一人ひとりの健康リテラシーの向上を目指していきたいと小泉氏。特に、健康に興味がない従業員でも、興味を持つような研修を考えて実施していきたいという。

「従業員に健康になってほしいと思うと、“健康”という観点からのみアプローチしがちですが、例えば、一生タバコを吸い続けるとお金がどのくらいかかるのかという、“お金”という別の観点と組み合わせれば、健康に興味がない人でも興味を持つようになるかもしれません。アプローチを工夫して、興味を持ってもらえるような研修を実施していきたいですね。特に重要なのは、部長クラスのいわゆる“上司”の意識を変えることです。上の意識が変わらなければ、その下で働く人間の意識は変わりません。30代の課長や営業所の所長も増えています。積極的にその層への教育を実施して、健康への意識を高めていきたいですね」(小泉氏)

専門家派遣制度を通じて、これまでの取組をさらに拡充させることができた同社。目標としていた健康優良企業「銀の認定」を無事取得。その後、経済産業省の「健康経営優良法人」認定も取得済みだ。

“従業員第一”の経営理念を軸に、ブレることなく健康経営の取組を進めていく。

健康経営エキスパートアドバイザーより